列車の編成ご案内1977 〜西日本4〜

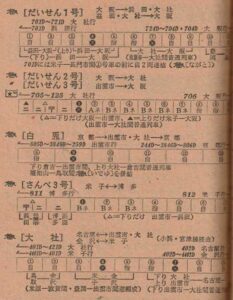

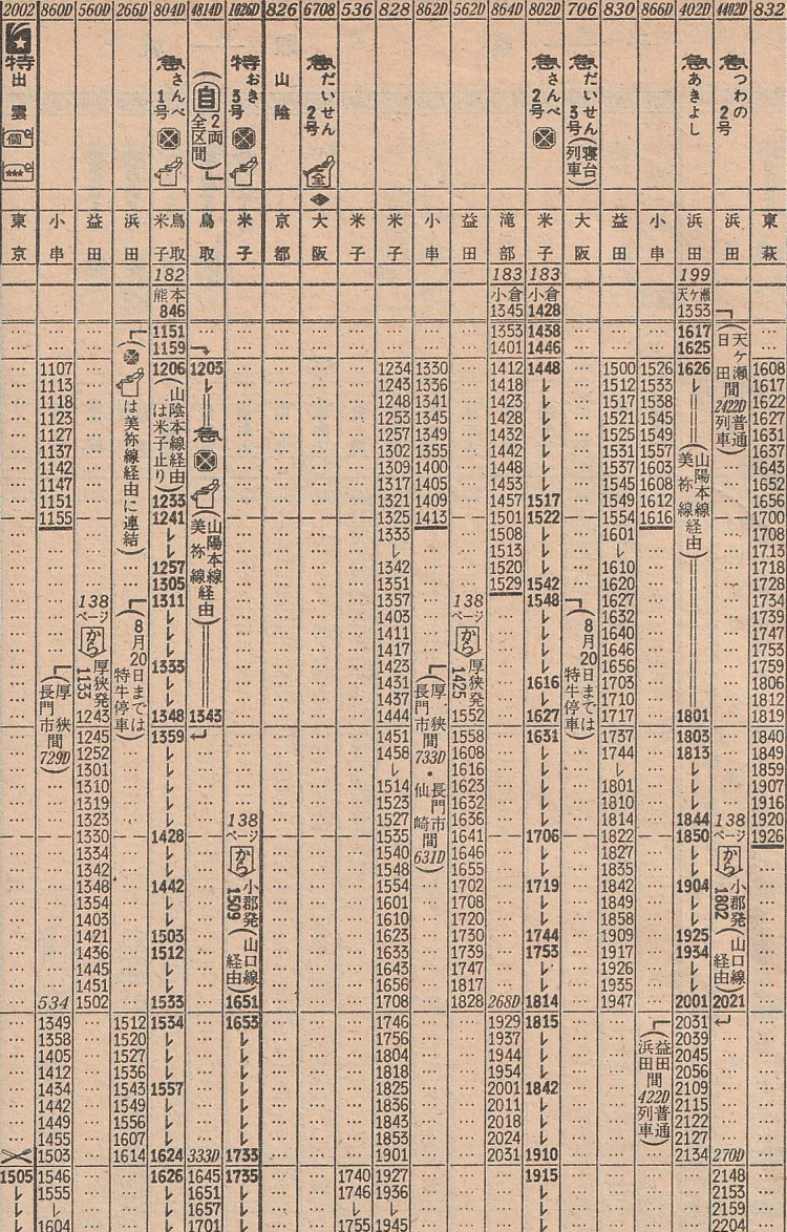

前回に続き山陰本線系、特に山陰と山陽を連絡する急行列車について見ていきます。

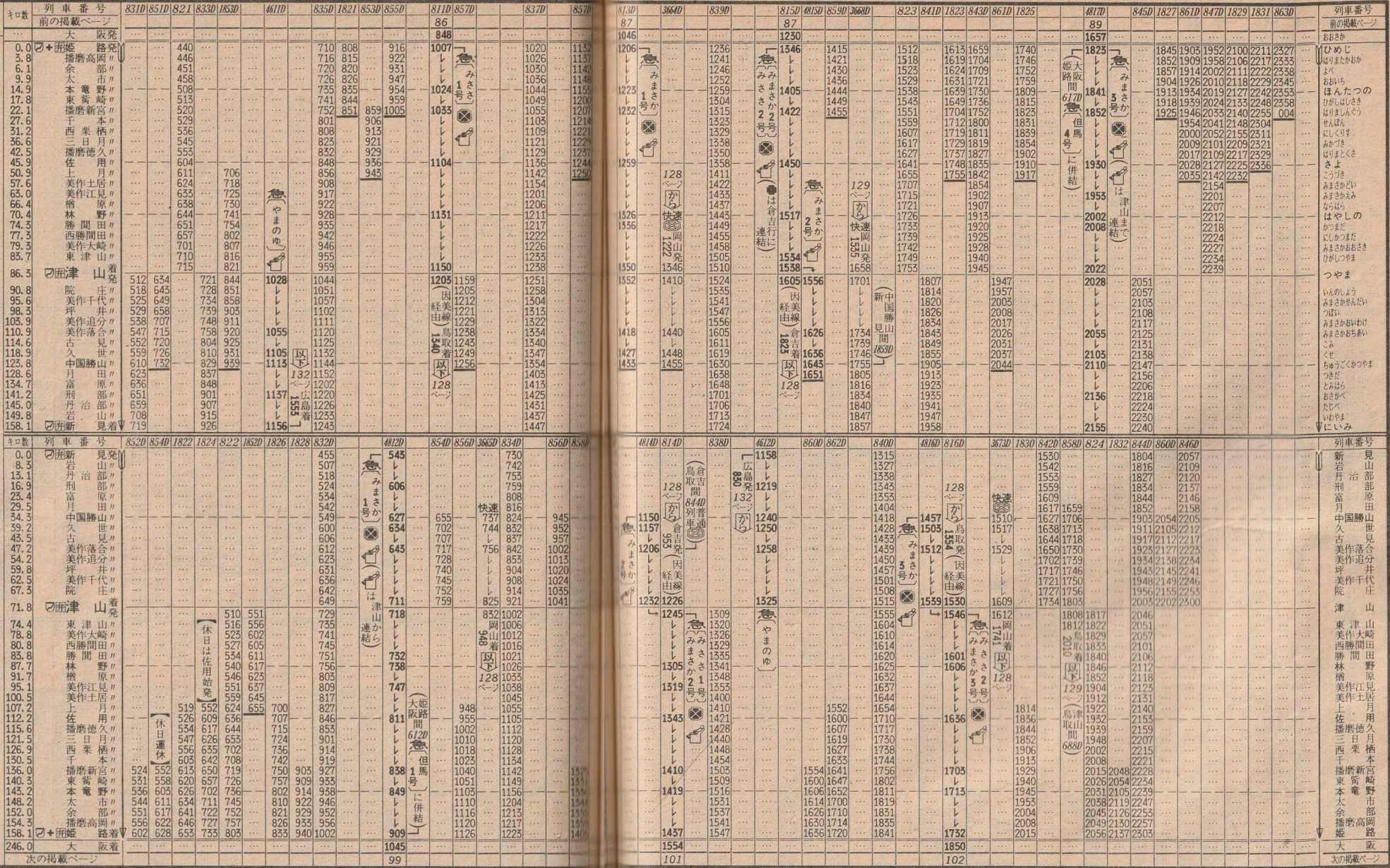

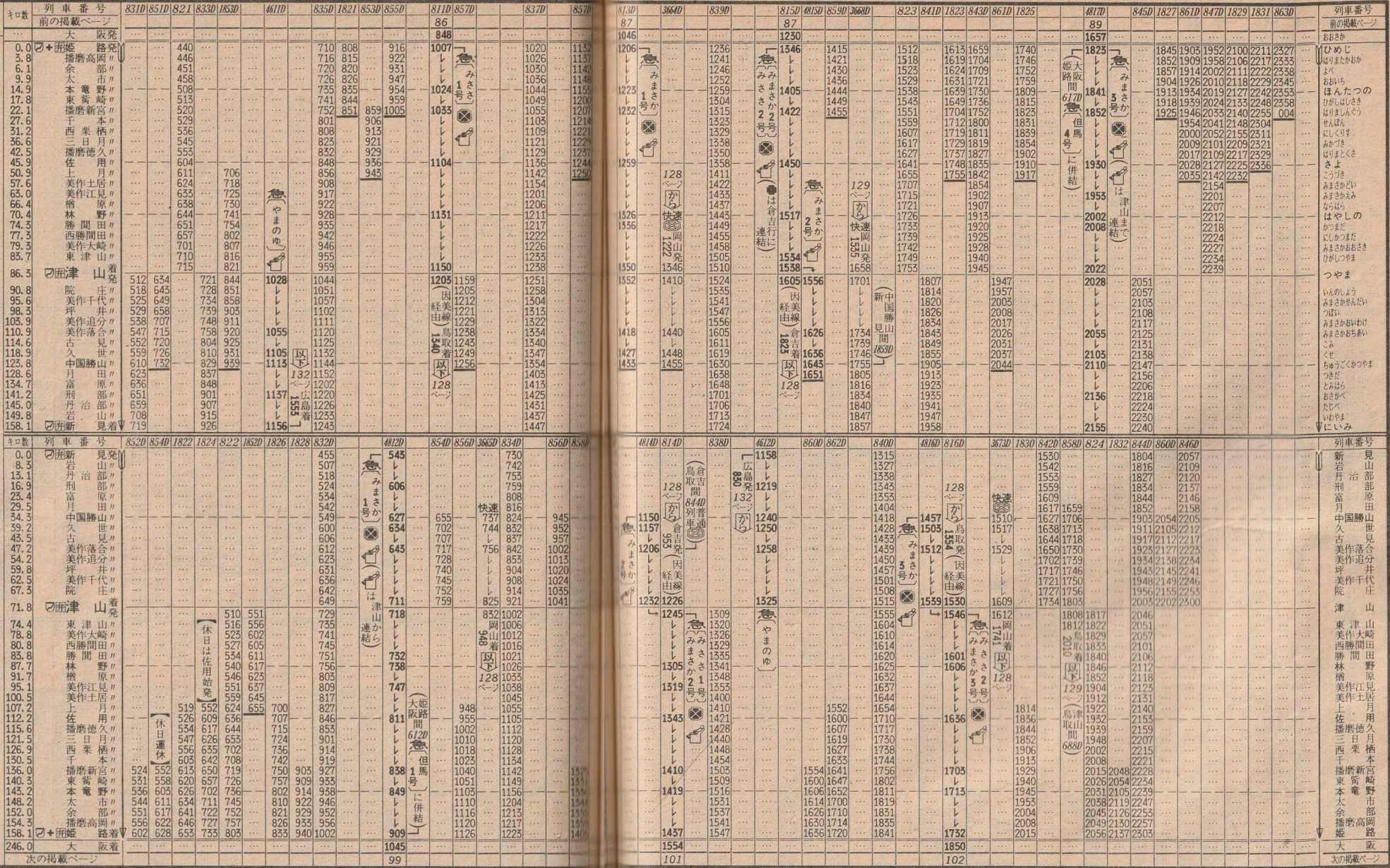

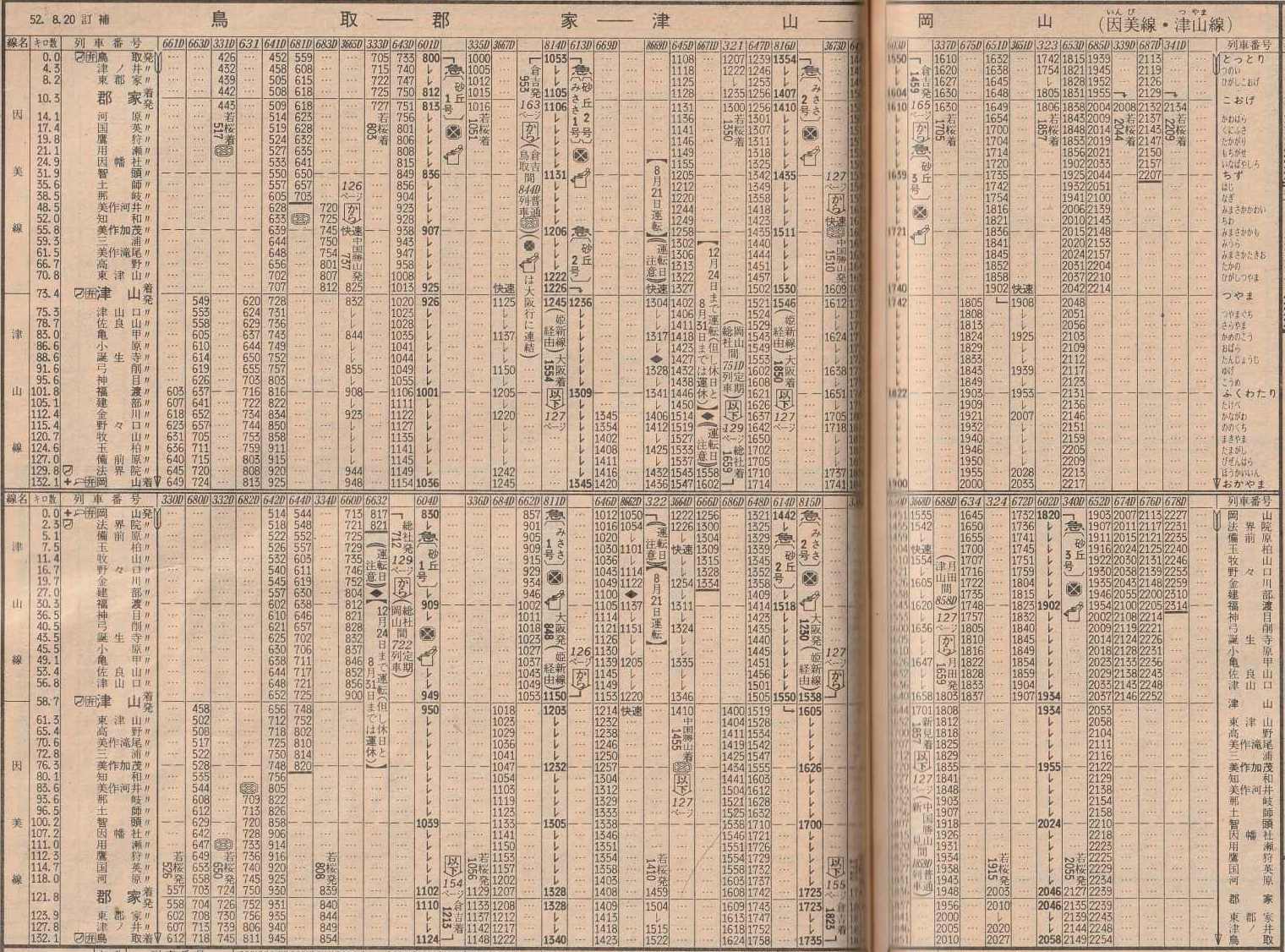

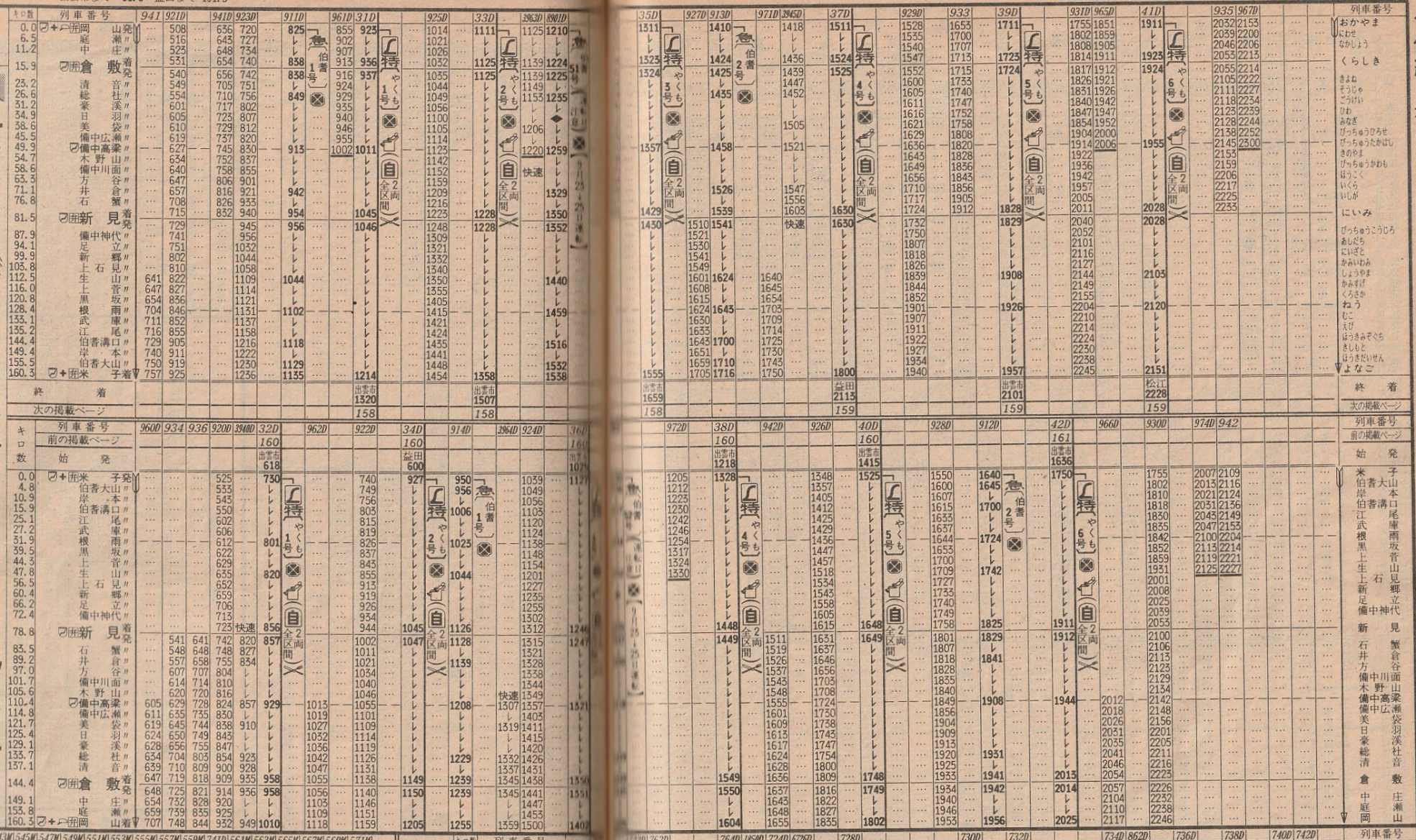

しかしながら山陰本線系の「列車の編成ご案内」は前回で尽きてしまったので、今回は時刻表本文を見ながらあれやこれやとウダウダ話に興じたいと思います。

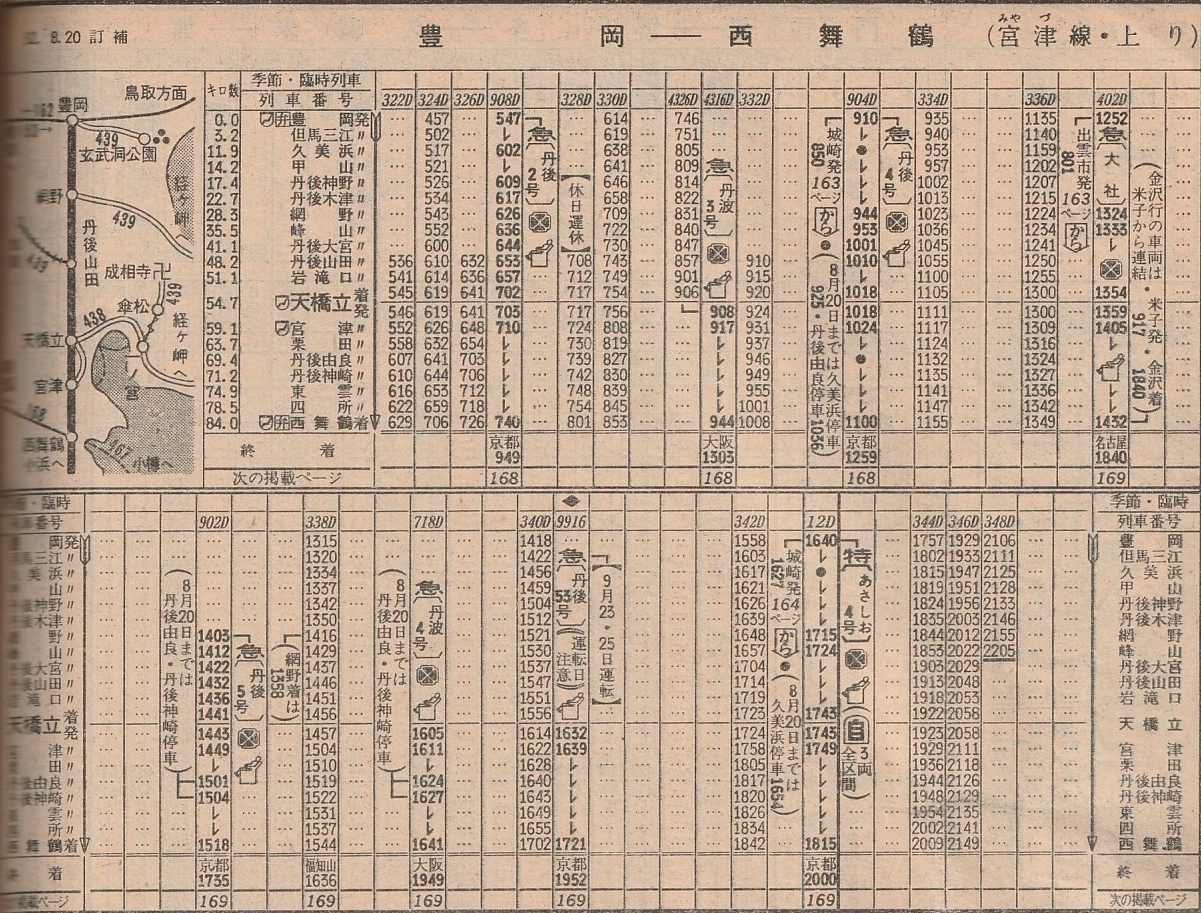

「よもやま話」で何かとサカナにしている宮津線(現・京都丹後鉄道宮舞線・宮豊線)は、9駅連続停車急行「丹後2」、稀代の迷列車「大社」、そして下り線には「あさしお」に抜かれる「あさしお」など、ネタ列車の宝庫です。

急行「丹波」は大阪発着福知山線経由で大ミハ車の運用、「丹後」は京都発着の福フチ(福は「福」のしめすへんが「示」の機種依存文字)車で、「丹波」運用に入ることもあったようです。「丹波」と「丹後」でややこしいですが、いずれも丹波を経由して丹後に向かう列車なので、まぁどっちがどっちでもええやんということでしょうか(笑

城崎発「丹後4」には西舞鶴駅で敦賀発小浜線経由の「わかさ1」2両(金ツル)が併結されます。

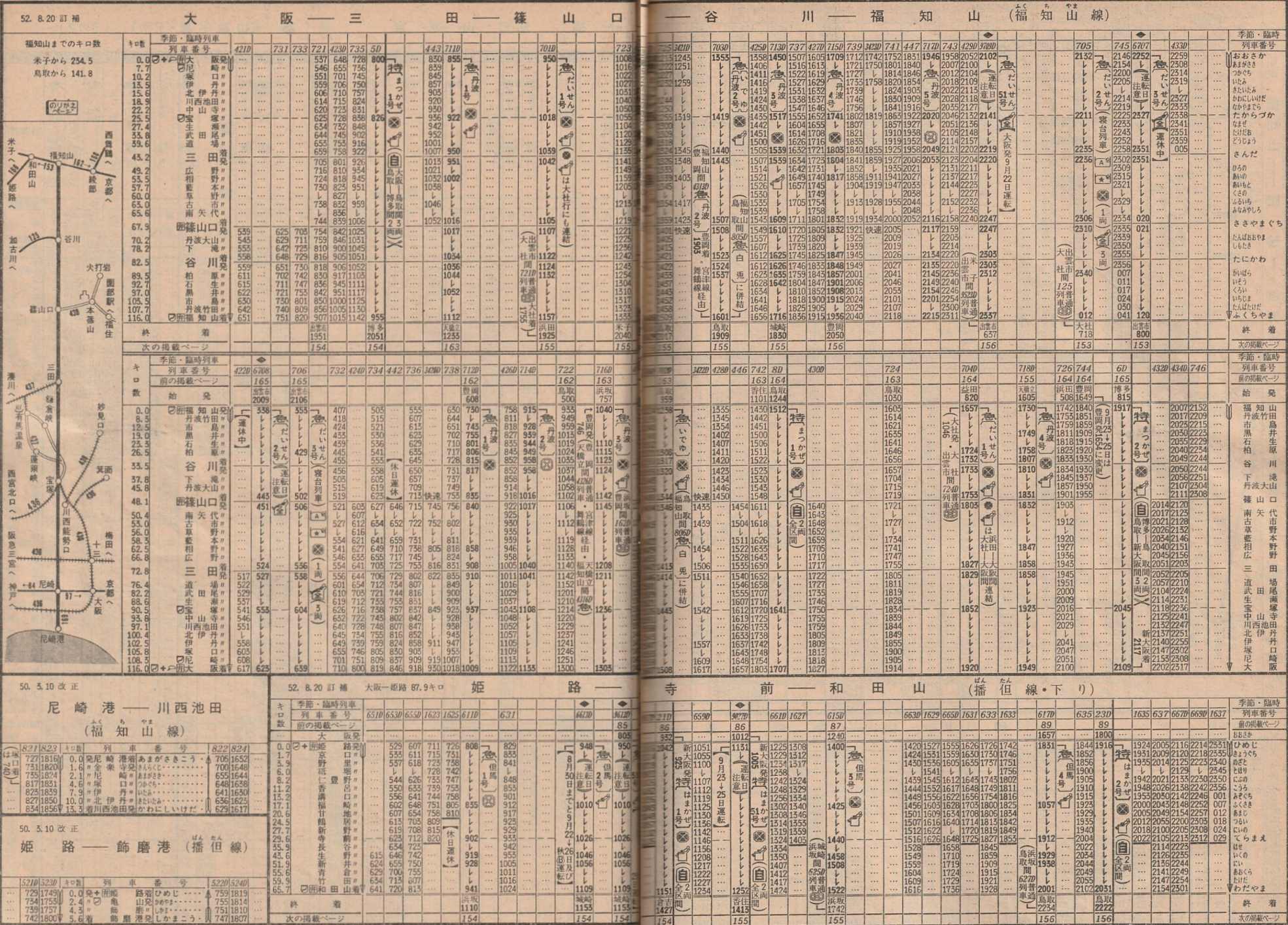

つづいて福知山線。まだ全線単線非電化の頃で連査閉そく式と腕木式信号機のペアが見られました(→「旧線たけだお」)。急行は「丹波」「だいせん」、前回出てきた鳥取行「いでゆ」という面々。列車本数は今より少ないとはいえ、長距離客車鈍行、宝塚駅にしか停まらない「まつかぜ」、寝台列車など「見て楽しい時刻表」でした。

その下は播但線で、特急「はまかぜ」を補佐する急行は大阪・姫路と山陰をつなぐ「但馬」。車両は福フチ、福トカ(豊岡区)、米トリ(西鳥取区)の3区が分担し、福フチ車は「丹波」と共通運用されていたようです。一部の「但馬」は後述の姫新線急行「みまさか」と併結していました。

播但線の左隣には福知山線と播但線の支線、通称尼崎港線・飾磨港線が弱き者団結せよ的に並んでいます。尼崎港駅は川辺馬車鉄道、飾磨港駅は播但鉄道の起点駅を起源とし、どちらも1980年代前半に旅客営業が廃止となったのちも数年間、貨物駅としてしばらく存続していました。

姫新線には大阪発着の急行「みまさか」「みささ」と広島-津山間の「やまのゆ」。「みささ」は倉吉駅から国鉄バス連絡で三朝温泉へ行くのに好適な列車で、「みまさか」「やまのゆ」は美作三湯(奥津、湯原、湯郷)へのアプローチを主目的として設定されていました。

「みまさか」は中国勝山・月田発着と新見発着の3往復、因美線経由の「みささ」は倉吉発着と鳥取発着の2往復で、下り2号と上りの2本は大阪-津山間を「みまさか」と併結しています。「みささ」は津山駅に立ち寄るため、因美線の分岐駅である東津山駅と津山駅の間は区間外乗車が認められていました。

下り「みまさか2・みささ2」は、4〜6号車「みまさか2」月田行+7〜13号車(12〜13号車は鳥取止まり)「みささ2」倉吉行の10両編成で大阪駅を発ち、津山駅で分割して「みまさか2」はそのまま月田駅へ、「みささ2」は岡山駅から来た倉吉行「砂丘2」1〜3号車を併結し、ひと駅戻って東津山駅から10両編成で因美線へ入っていきます。この一連の分割併結作業のため「みささ2」は東津山-津山間の往復を強いられるうえ津山駅で27分も停車する、極めてタイパの悪い列車でした。温泉気分も冷める

下り「みまさか2」の終着・月田駅は普通しか停まらない小駅で、なぜここが急行終着駅になっているのか疑問だったので調べてみると同様の疑問を持つ人が他にもいるらしく、「月田という駅」という小説まで存在するのですが、決定的な理由については闇の中でした。かつての月田駅は2面2線と木材搬出用の貨物ホームがあるそこそこ大きな駅だったそうで、それが関係しているのかな?というのがとりあえずの結論です。

いっぽう下り「みまさか3」は、新見行の1〜9号車(1〜6号車は津山止まり)に10〜13号車「但馬4」鳥取行を併結した13両編成で大阪駅を発ち、姫路駅では切り離された「但馬4」に豊岡止まりの1〜4号車が増結されます。もちろん上りダイヤでは逆のことが行われ、ここまでくると柔軟な車両運用というより誤乗が心配されるレベルです。

車両は「みまさか」が大ミハの3〜9連、「みささ」も大ミハの5連が基本でしたが、よんかくが1980年ごろに乗った「みまさか」先頭車の貫通幌に「オカキ」(岡山気動車区)と記されていたことから、岡山車も運用されていた可能性があります。「やまのゆ」は1977年9月時点では岡オカのキハ28・58の2連で、この前年まではキハ26・55という旧型準急形気動車使用の遜色急行チックな列車でした。広島-備後落合間は木次線急行「ちどり」に併結されていました。

大阪-津山間の急行は下り4本・上り3本と多くありませんが、当時が姫新線における急行の最盛期で、1975年に運行を始めたばかりの大阪-津山間の中国ハイウェイバス(国鉄バス・神姫バス共同運行)とまだ棲み分けができていた時期でもありました。この頃から次第に姫新線急行列車減便への流れが顕著となり、1989年3月改正をもって急行が姿を消すこととなります。

それでは件の因美線と津山線へ。定期急行列車の通票通過授受が行われていた最後の路線(1997年11月まで)で、よんかくも通過授受シーンを撮りに何回か通いました。非自動愛好家の方はよんかくサイト因美線ページで通過授受シャワーを浴びてくださいませ。

1991年4月@因美線高野駅

当時の因美線内急行は「砂丘」「みささ」合わせて4往復で、1989年3月の「みささ」廃止後は「砂丘」が増発され最大5往復の運転となります。「砂丘」の編成は岡山方からキハ65+キロ28+キハ58×2の4連(米トリ)で、1988年3月改正で3連に減車された際にはキロ28をグリーン・普通合造車に改造したキロハ28が連結されました。キロハ28はキロ28の車内中央部を壁で仕切って半室をわざわざ普通車のボックスシートに置き換えて「格下げ」したもので、リクライニングシートのグリーン席の隣室は窓とシートピッチの合っていない堅苦しい普通車自由席という、格差社会の象徴のような車両でした。

早朝の鳥取口にグリーン車付き普通列車が2往復設定されているのは言うまでもなく「砂丘」の間合い運用で、のちに混雑緩和のためグリーン車を普通車扱いとして開放したのですが、それにまつわるエピソードをよもやま話のこちらに載せていますのでよろしければどうぞ。また、月田発鳥取行普通688Dは上述の月田行「みまさか2」の編成で、翌日の「みささ」に併結されて大阪へ戻る運用なのかなと推察します。

エル特急「やくも」が主役を張る伯備線には岡山-米子間急行「伯耆」が2往復。岡オカのグリーン車付き4連が運用されていました。もともと「伯耆」は大阪-米子間を姫新線・因美線経由で走る列車だったのですが、1975年3月改正で大阪-倉吉間に短縮のうえ誕生したのが上述の「みささ」で、同時に岡山-米子間急行の「しんじ」を「伯耆」に改称するというなかなかにややこしい経過をたどっています。「伯耆」は1982年7月の伯備線電化とともに「やくも」に格上げされる形で廃止となりました。

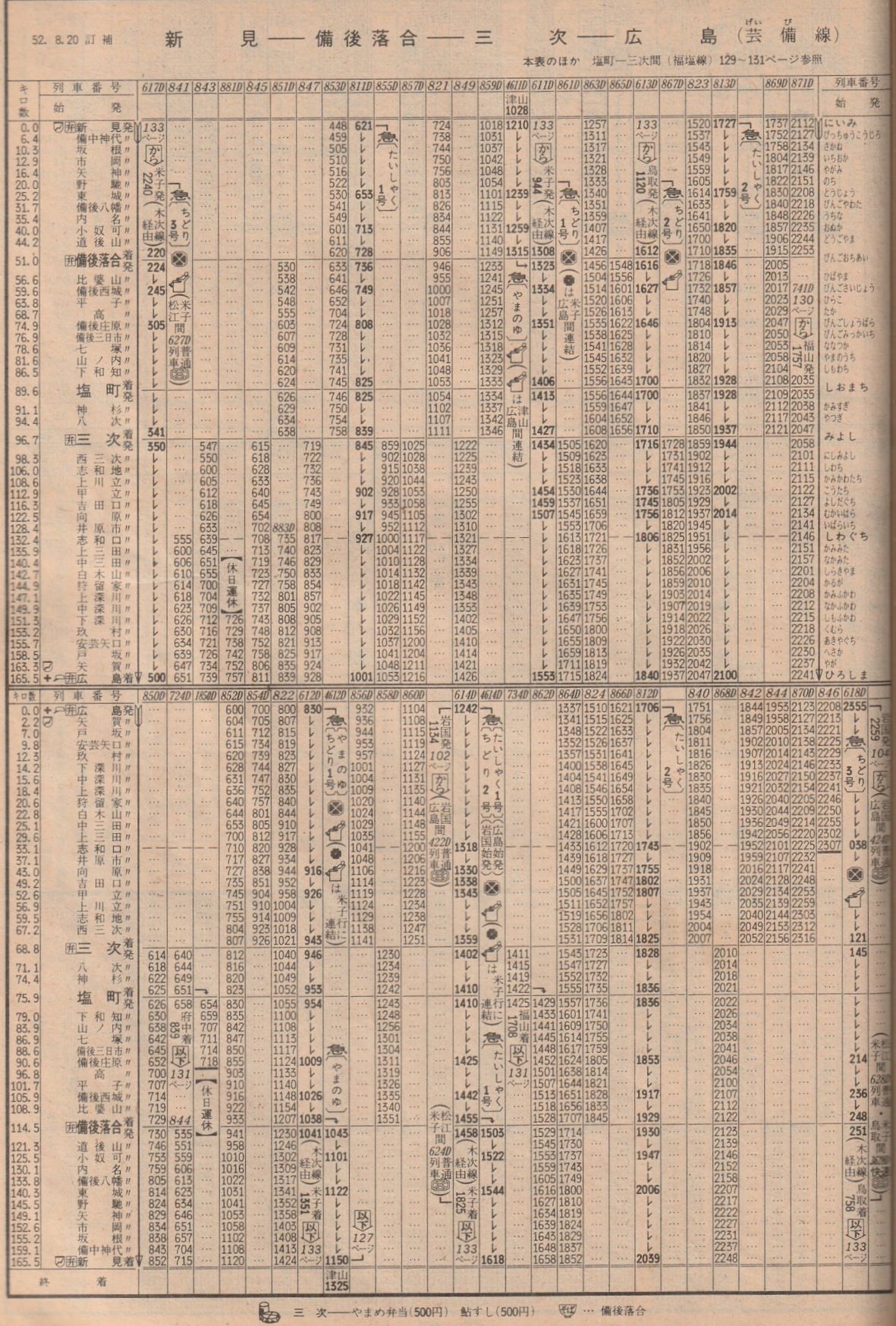

お次は芸備線。広島方から見ると三次駅、備後落合駅を境に列車本数が減っていく輸送形態なのは昔からで、今では最閑散区間の備中神代-備後落合間を走り抜く列車は日に3往復となっています(乗車記「藝ある芸備線」をご覧ください)が、この当時は急行3往復・普通7往復とそれなりの賑わいがありました。

線内を走破する急行「たいしゃく」2往復は広ヒロの3連、木次線経由の山陰山陽連絡急行「ちどり」は昼行2往復と夜行1往復で、編成は広ヒロと広クニ(岩国区)が分担しており、少なくとも岩国発の上り2・3号は広クニ持ちだったと思われます。そのため、電車ばかりの山陽本線広島-岩国間に出入庫を兼ねた気動車普通列車のスジが何本か見られます。

昼行「ちどり」の広島-三次間は広ヒロの増号車3連が増結されるため、広島行列車はいずれも三次駅での停車時間が長めに取ってあります(逆向きは切り離しなので停車時間は短め)。

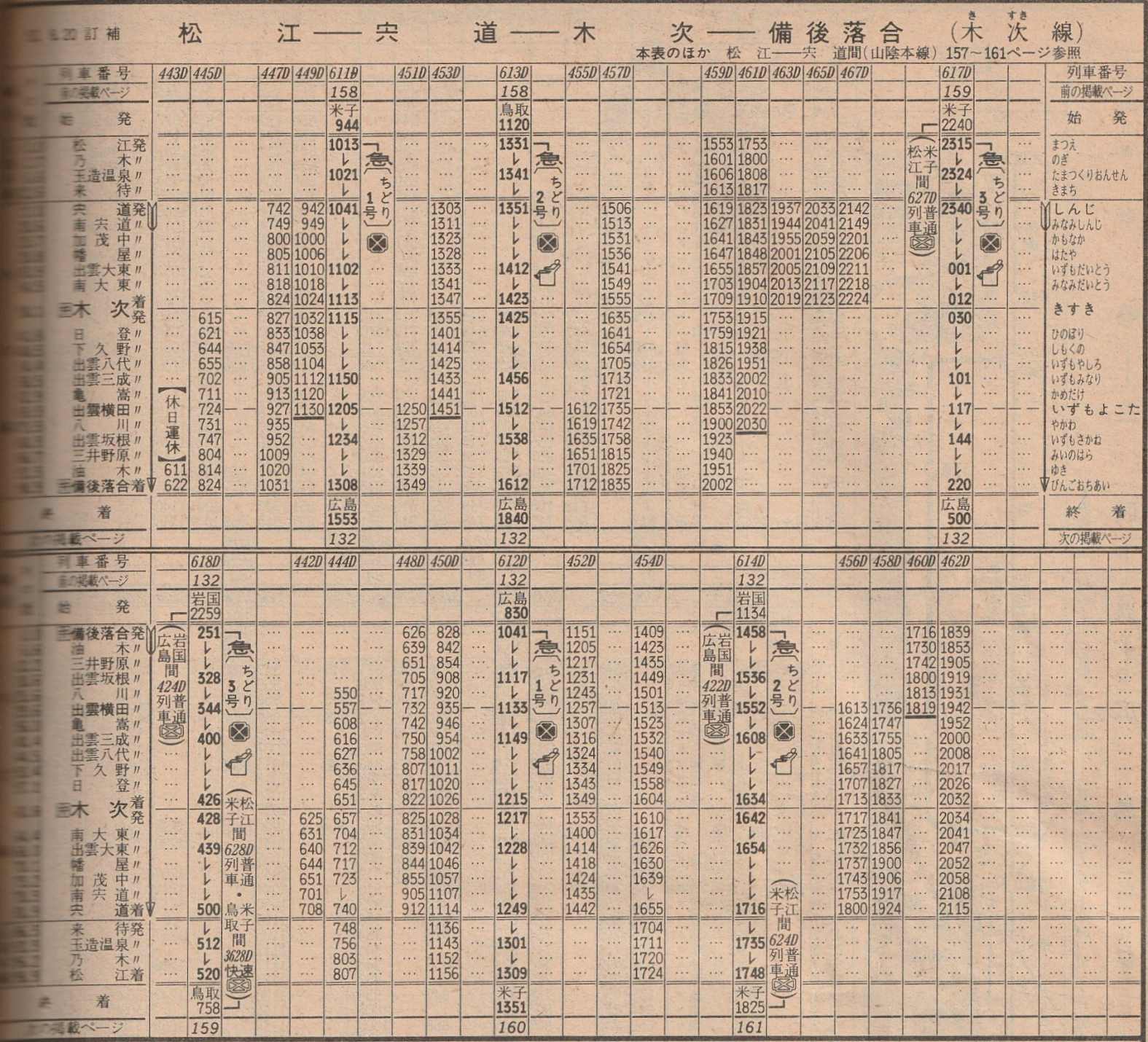

つづいては備後落合駅から北へ延びる木次線。当ブログ「すきすききすき線」シリーズも合わせてご覧ください。

「ちどり」の運転区間は米子・鳥取-広島・岩国間と細かいバリエーションがあります。この時は通過駅がそこそこあって急行らしいスジですが、いつの頃からか通票通過授受を回避するため?閉そく扱い駅の加茂中駅・下久野駅にも停車するようになってほぼ「隔駅停車」化すると、もとから表定速度40km/h前後という鈍足さにさらに磨きがかかることとなりました。

さはさりながら、低い線路規格・急カーブ・急勾配・スイッチバックと劣悪な路線環境の中、山陰山陽連絡の重責を帯びて走る姿にはもはやスピード云々を超越した厳粛な趣すら、よんかくには感じられるのです。

宍道駅から 木次駅21.1キロ、出雲横田駅52.3キロ、出雲坂根駅63.3キロ、備後落合駅81.9キロ

夜行の上下「ちどり3」は広クニのグリーン車付き4連で、鳥取行は米子駅で前日の「さんべ1」山陰本線経由編成の3両を増結して通勤通学時間帯の快速列車に化けていました。夜行「ちどり」は1970年代初頭までは多客期に臨時まで出る人気列車だったそうですが、山陽新幹線博多開業により広島-山陰間のメインルートが新幹線+伯備線に移行、中国自動車道延伸も相俟って、1980年に夜行「ちどり」は廃止の憂き目に遭うこととなります。

しかし真夜中の三段式スイッチバック通過など、考えただけでドキドキワクワクしませんか。←病気?

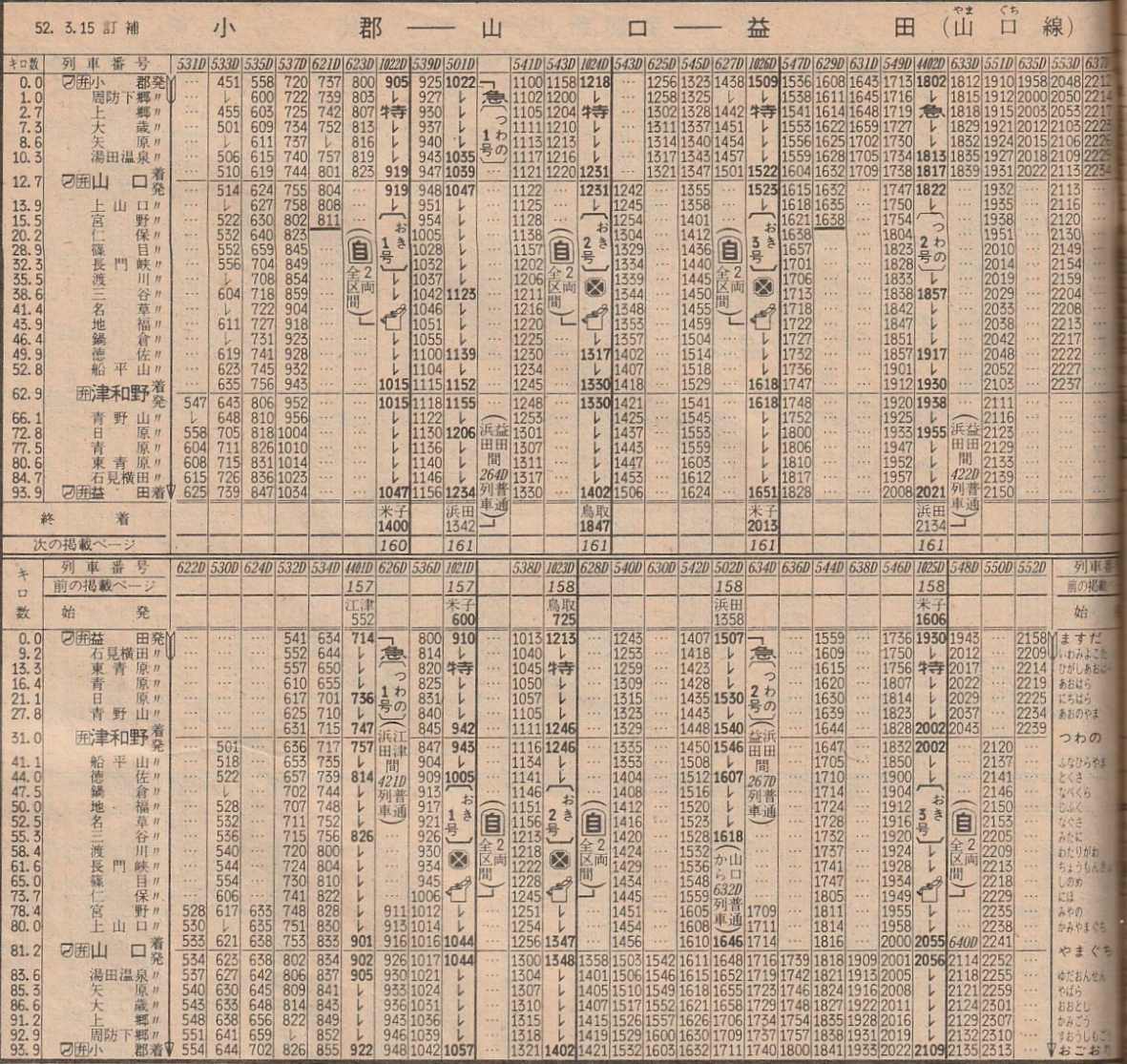

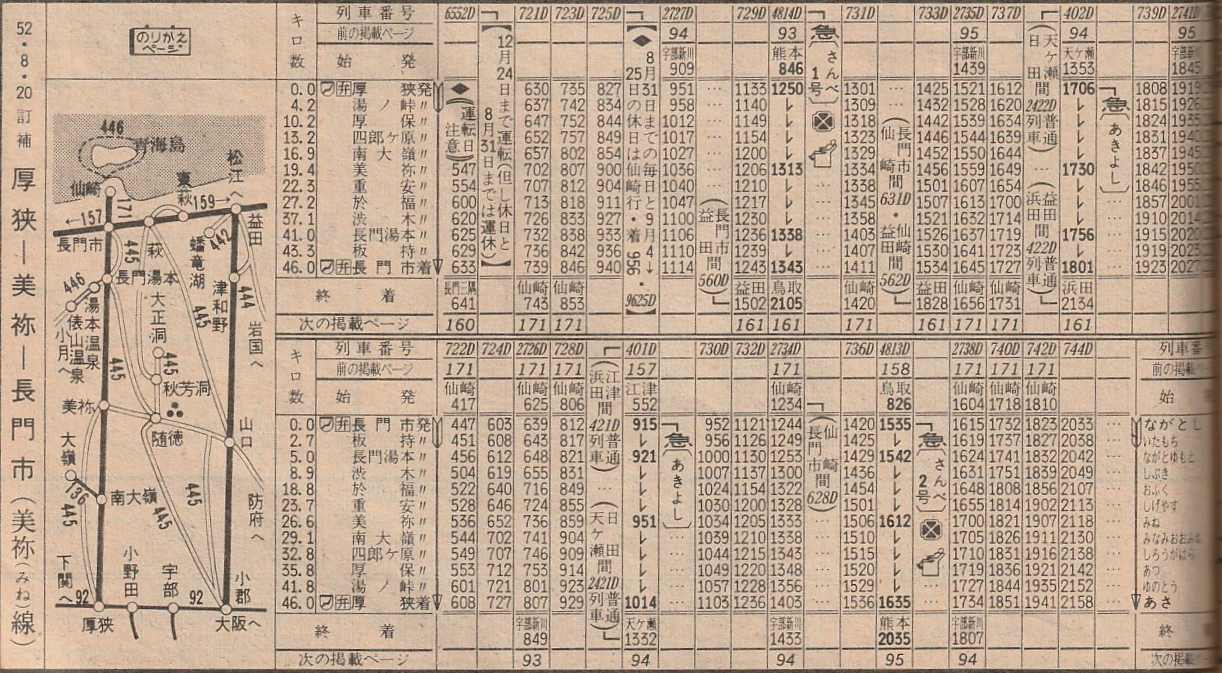

さてどんどん行きましょう。山口線には小郡(現・新山口)-浜田・江津間急行「つわの」が2往復、美祢線には前回登場の復縁急行「さんべ」のほか、地味に長距離を走る久大本線天ヶ瀬-浜田・江津間急行「あきよし」1往復が設定されていました。

「つわの」「あきよし」の編成はどちらも広コリ(小郡区)の3連で、両者併結する関係で「あきよし」は1〜3号車、「つわの」は4〜6号車という号車番号が付されていました。

貨物列車だけでなく旅客列車も宇部線に乗り入れていました

小郡行「つわの1」は江津駅を「あきよし」編成と併結で出発し、浜田駅で急行に化けて益田駅で分割します。逆に小郡発「つわの2」は益田駅で「あきよし」と併結するとともに普通列車となって浜田駅へ向かう、急行+急行→普通というヘンな化学変化を起こす列車でした。

「さんべ」「あきよし」「つわの」

現・JR西日本エリアの急行はこれでコンプできたかな?と思いキヤ、思わぬ伏兵がいました。

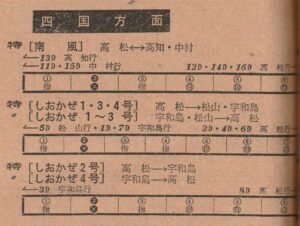

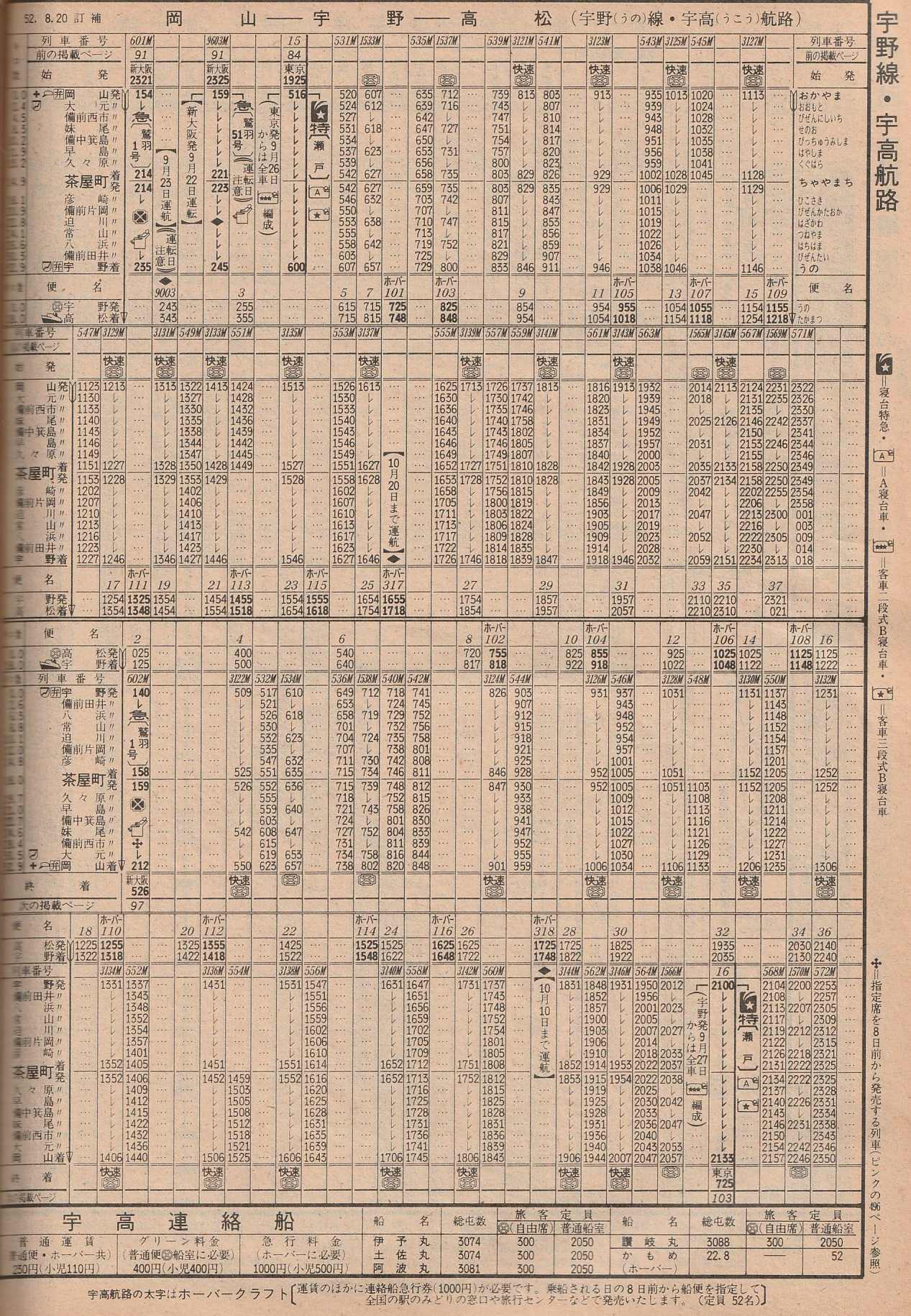

新大阪-宇野間の夜行急行「鷲羽」。宇高連絡船との接続列車で、大ミハの153系(5号車のグリーン車はサロ165)12連、うち1〜8号車が指定席という編成でした。朝一番の四国入りを目的とした新大阪発「鷲羽」は宇野着235→宇高3便で高松着355とこんな時間に着いてどないすんねん的な中途半端な時間帯に思えますが、高松駅ではちゃんと各地への列車が待ち受けていました・・・詳細は次回四国編にて。

かつて東海道・山陽本線からの優等列車が多数乗り入れていた宇野線は1972年3月の山陽新幹線岡山開業を機に岡山乗り換えを前提としたダイヤとなり、直通優等列車はご覧のとおり「瀬戸」と「鷲羽」のみ。日中の連絡船接続を担う快速列車には、大ミハから出張してきたグリーン車付き全車冷房車の113系12連が運用されていました。これらの快速と「鷲羽」編成は、出入区を兼ねた間合い運用で早朝・夜間の岡山-大阪間の普通列車にも従事していました。

今回は時刻表の本文ばかり貼り付けて何とも締まりに欠けるので古い写真を。

あちこちで使い回しているものですが…

こちらに貼ってある写真です

次回はやっとこさ西日本エリアを離れ、四国エリアへと渡ってまいります。