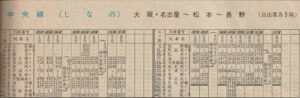

列車の編成ご案内1977 〜東日本3 & 東海2〜

今回は東京から西へ向かっていくことにします。

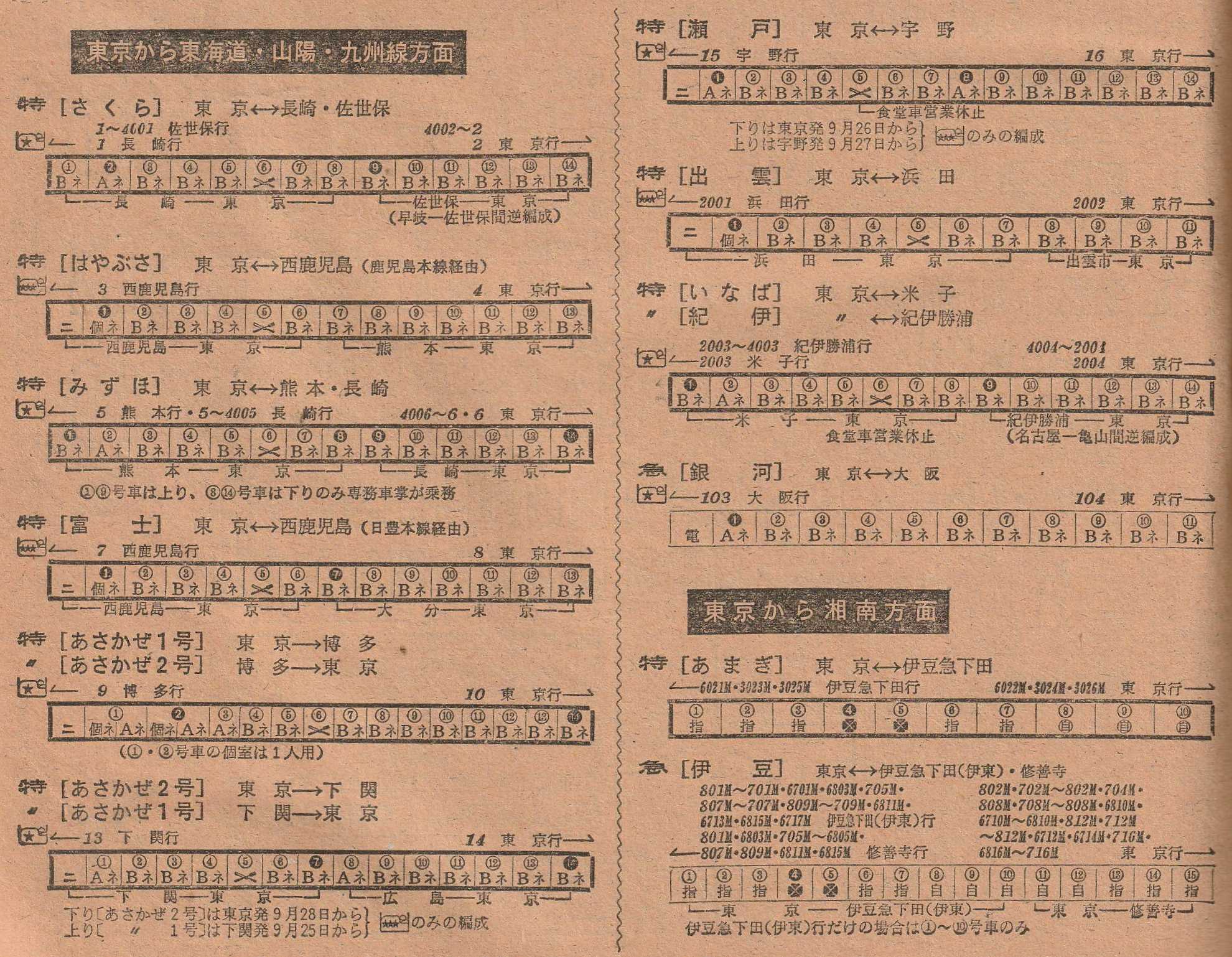

その前に「編成のご案内」最初回で出てきた東京駅発ブルートレインの車両所属について少し。

と言いましてもほとんどの列車は品川客貨車区(南シナ)持ちなんですが一部例外があって、下関発着の「あさかぜ」のうち下関駅まで行くカニ24+1〜7号車は下関区(広セキ)、広島転回の8〜14号車は広島区(広ヒロ)と綺麗に分担されていました。この編成は「瀬戸」と共通運用で、東京に着いた「下関あさかぜ」はその日の夕刻発の「瀬戸」として1往復し、翌日は再び「下関あさかぜ」で1往復・・・と、大雑把にはそういう運用だったようです。

寝台急行「銀河」は宮原区(大ミハ)持ちの20系寝台車で、初代ブルートレイン車の初の急行転用例です。多客期には簡易リクライニングシート14系座席車(南シナ)の「銀河51」などの臨時列車が運転され、夜行バスが「ドリーム号」ぐらいしかなかった時代には結構な利用があったようです。

14系座席車は特急・急行によく使われた車両ですが、この簡易リクライニングシートというのが曲者で、肘掛け下のレバーを引きながら背中で背ズリを押すと30度ぐらいの微妙な角度まで倒れるものの、ストッパーがないため背中を浮かせるとガッシャーンというとてつもない音とともに背ズリが戻るという罰ゲームのような座席でした。あまりの悪評ゆえ順次ストッパーが取り付けられましたが、最後までガッシャン座席のままの車両も見られました。

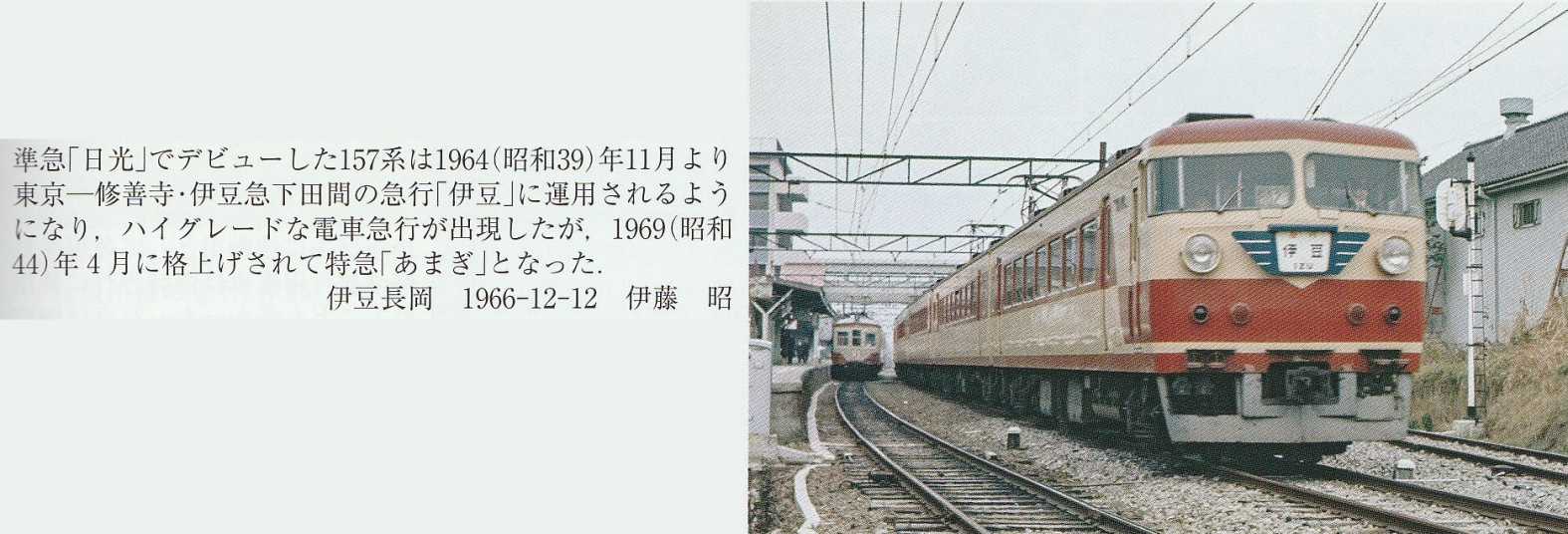

本題の東海道本線の昼行特急・急行を見ていきます。伊豆特急は「あまぎ」で、この時は田町区(南チタ)の183系(上野-万座・鹿沢口間特急「白根」と共通運用)が使用されていましたが、前年1976年3月までは3往復中2往復が157系での運転でした。

この157系という車は1959(昭和34)年から東京-日光間準急(のち急行)「日光」として走り始めたもので、2等車(現・グリーン車。当時は3等級制)がリクライニングシート、3等車が回転クロスシートという、当時の特急型車両に劣らぬ車内設備を持っていました。

1960年代には日光-伊東間臨時急行「湘南日光」や東京-大阪間急行(のち特急)「ひびき」に使用され、東海道新幹線開業とともに余剰となった「ひびき」編成を153系運用だった急行「伊豆」に転用。のち「伊豆」は増発により153系と157系の混用となりますが、両形式間のサービス格差が大きかったため(153系の普通車は固定式クロスシート、グリーン車サロ153は回転クロスシート)1969年4月に157系の「伊豆」を特急に格上げした「あまぎ」が登場し、同時に「伊豆」は全列車153系化されました。

「日光型」157系電車(「鉄道ピクトリアル」No.981(2021年1月号))

157系は間合いで快速列車にも使われるなど、特急・急行・快速(普通)と列車種別を選ばぬ汎用性はのちの伊豆特急「踊り子」に使用された185系にも引き継がれたかのようです。決して皮肉ではございません

なお、157系はお召し列車や外国賓客用の貴賓車クロ157も製造され今も車籍はありますが、皇族方の旅行がお召し列車という形から一般形車両使用に切り替わってきたこともあり、ここ30年程度運転の実績がないようです。

急行「伊豆」は南チタの153系編成ですが、前記のとおりグリーン車サロ153は非リクライニング回転クロスシートという陳腐さのためリクライニングシート車サロ165に差し替えられ、お役御免となったサロ153は改造のうえ東海道本線普通列車のグリーン車に転用されました。

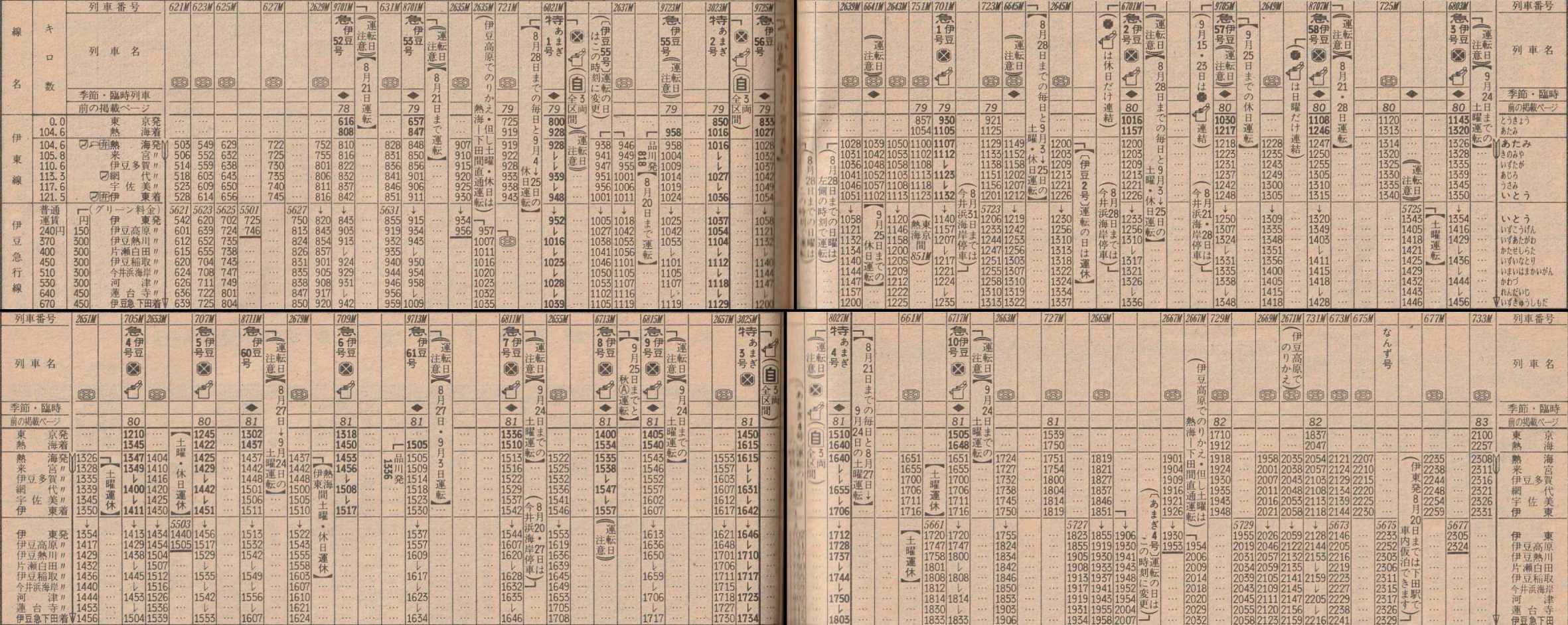

下は1977年9月の伊東線・伊豆急行線ダイヤで、急行「伊豆」がこれでもかと言わんばかりに目立つ一方、「あまぎ」は定期2往復のほか臨時も運行されているものの地味な存在です。伊豆急線内の「あまぎ」は特急料金120円が必要で、「伊豆」は熱海駅または伊東駅で普通列車に化けるのでグリーン車以外は料金不要でした。普通列車で唯一の東京・伊豆急直通運転731Mは翌日の「伊豆」編成の送り込みで、伊豆急線内発の東京直通普通列車は走っていません。

伊東駅2233発の「なんず号」には「伊東発8月30日までは下田駅で車内仮泊できます」との注記があります。「鉄道ピクトリアル」No.985(2021年5月号)の記事「伊豆急行仮泊列車『なんず号』の思い出」によると、車内仮泊という運用は1965年冬季に登場した「磯釣り臨電黒潮号」が発端で、伊豆急下田駅着後5時まで車中滞在したのち始発バスで釣り場へ向かうのに好適な列車でした。また1967年夏季からは、宿泊施設が満杯になるぐらいに殺到する海水浴客の宿代わりとして「なんず号」の運転を開始し、これまた好評を得たようです。コンビニもなかった時代、「なんず号」運転時は伊豆急下田駅の売店が夜通し営業していました。

このほか、東京-静岡間急行「東海」はいわゆる「大垣夜行」と共通運用の大垣区(名カキ)153系10両+グリーン車サロ165×2両の12両編成が充てられ、東京-国府津間は165系3連(南チタ)の御殿場急行「ごてんば」を併結しています。

静岡(三島)-甲府間急行「富士川」は5往復の運転で、153系からの改造車を含む165系普通車5連(名カキ)が運用され、当時通票(タブレット)閉そく式だった富士宮-甲府間77.7キロでは通票通過授受をバシバシやりながら2時間近くかけてのんびり走っていました。

この当時は他にも飯田線「伊那」「天竜」「こまがね」や仙山線「仙山」など通票閉そく式区間を走る電車急行がいくつかあったのですが、急行型電車は気動車のようなタブレットキャッチャーやタブレット防護柵が付いておらず、車両自体が通票通過授受を想定した設計になっていなかったので、通過授受の際の乗務員氏の苦労は大変なものだったと察せられます。

下部駅の腕木式場内信号機と「富士川」(「鉄道ピクトリアル」No.617(1996年2月号))

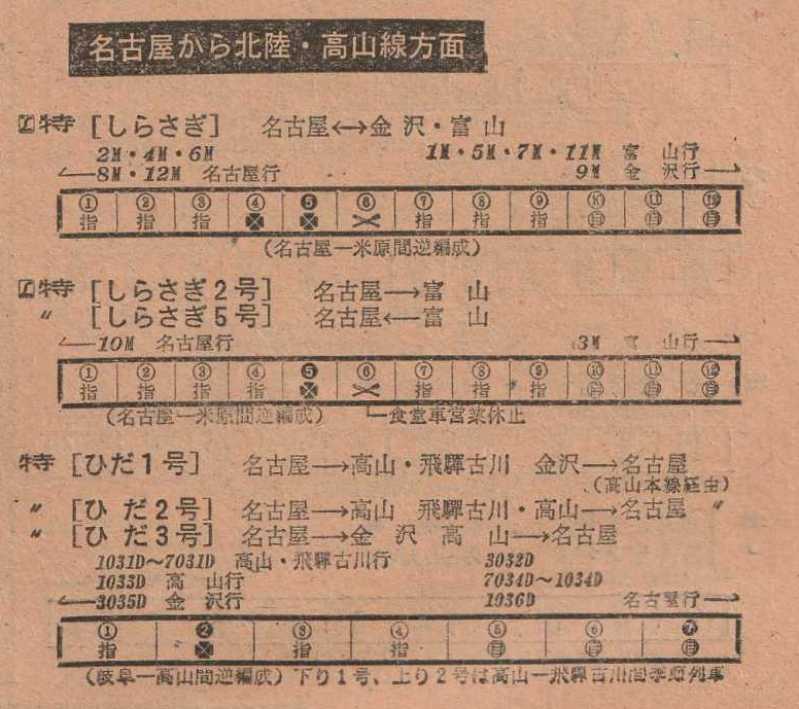

続いては名古屋駅から北を目指して走る列車たち。

特急「しらさぎ」が北陸新幹線延伸まで富山駅・金沢駅へ運転されていたのはまだ記憶に新しいところです。基本は金沢区(金サワ)の485系による運転で食堂車も営業していましたが、富山行2号と名古屋行5号は関西-九州間の寝台特急「明星」「彗星」「なは」などとの共通運用の向日町所(大ムコ)583系でした。食堂車営業休止は583系あるあるですな(笑

「しらさぎ」と同行程の急行列車はありませんが、米原-金沢間急行「くずりゅう」がそれに近い存在でしょうか。これに関しては次回、北陸本線の項で詳述します。

高山本線に乗り入れる特急は今も同じ「ひだ」で、当時は名古屋区(名ナコ)のキハ80系気動車でした。キハ80系には「はつかり」(上野-青森間)などに就役した日本初の特急形気動車81形とその改良型である82形があり、「ひだ」は82形7連の運用でした。先頭車がボンネットスタイルの81形に対し82形はパノラミックウインドウの貫通型先頭車となり、その外観はのちのキハ181系にも受け継がれて長らく特急形気動車の象徴となっていました。また、普通車座席は非リクライニングの2人掛け回転クロスシートで、国鉄末期にリクライニングシート化改造が行われるまでは特急形気動車の標準形でした。

「しなの」や「つばさ」の電車化に伴って余剰となる大出力エンジン車キハ181系を「ひだ」に転用しスピードアップを図る計画もありましたが「しなの」のエンジントラブル多発に懲りていた名古屋区の保守現場から忌避され、「ひだ」は非力な82形のまま運転が続きました。

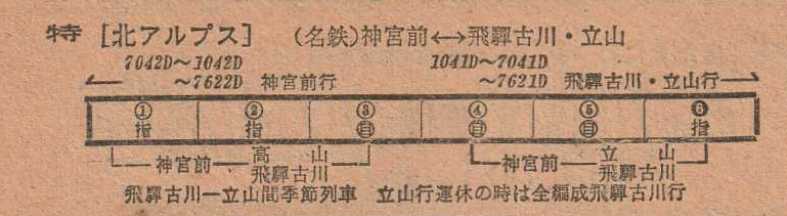

そんな「ひだ」の補完役として機能していたのが、名古屋鉄道・国鉄・富山地方鉄道の3社直通特急「北アルプス」です。「北アルプス」の詳細についてはこちらをどうぞ

走行用エンジンが全車1基ずつしかないキハ82形が高山本線を走るには出力の関係で最低6両編成が必要なのですが、特急需要の少ない飛騨古川-富山間では3両程度で十分なこともあり、この区間に乗り入れる7両編成の「ひだ」は金沢発着の1往復のみでした。一方、「北アルプス」名鉄8000系気動車は先頭車の一部と中間車にエンジン2基を搭載して飛騨古川-富山間を3両で走行し、同区間の「ひだ」の一部を事実上「北アルプス」に肩代わりさせる形となっていました。

高山本線の名古屋発急行「のりくら」は高山便が2往復、富山便が3往復、金沢便が昼行・夜行各1往復。美濃太田区(名ミオ)キハ58系のグリーン車付き4両または6両が基本で、一部列車に名古屋-高山間の普通車(名ナコ)が2〜4両付きます。また、季節により名ナコの2エンジン車キハ58×2両+キハ28の3両を、昼行富山便に富山地鉄直通立山行「むろどう」、夜行金沢便に宇奈月温泉行「うなづき」として併結していました。

このほか大阪-高山間急行「たかやま」が大ミハのキハ58系のグリーン車付き6両で乗り入れていました。最初は「のりくら」の季節運転として設定され「くろゆり」に名称変更したのち1971年10月改正の定期列車化とともに「たかやま」と再改名されたものです。

書き忘れるところでしたが、飯田線には前述の急行「伊那」が大垣-上諏訪間2往復(大垣-豊橋間普通)、豊橋-辰野間1往復、豊橋-飯田間1往復で運転されていました。編成は名カキの165系普通車4連で、大垣発着便は出入庫を兼ねた運用と考えられます。

次回は東海道本線名古屋以西および北陸〜近畿方面を見ていきます。