おときゅう旅Final こまちいなほしらゆきほくほく

(「おときゅう旅4 面白い面白い仙山線」のつづき 2025年7月5日撮影)

おときゅう旅もいよいよ最終日、佳境に入ってまいりました。

朝一番の「こまち1」で秋田駅へ向かいます。この列車はおときゅう旅の第1走者「はやぶさ1」の併結列車で、先日は仙台駅で降りましたが今日は仙台駅から乗車です。

盛岡駅で「はやぶさ1」と別れ、単線のランプウェイを下って田沢湖線に合流します。田沢湖線は普通列車で2回ほど乗り通したことがありますが「こまち」は初乗りです。

田沢湖線赤渕-田沢湖間には大地沢信号場、志度内信号場という2つの交換型信号場があります。また信号場ネタか

山深く人跡稀なロケーションに突如として現れた大地沢信号場は、保線などに使う簡易なホームと「おおちざわ」と書かれた縦長の駅名標がある、ただそれだけの場所なんですが、ここなくして「こまち」の運行はほぼ不可能というほどに重要な停車場です。

続いての志度内信号場では上り「こまち12」と交換します。ひと駅間に複数の交換型信号場が置かれている路線は石勝線、石北本線とここぐらいではないでしょうか。

これまた大地沢信号場に負けず劣らずの秘境にある信号場ですが、停車して上り列車と交換して発車するまでの間、車内は何事もないかのようにおし静まっています。信号場の列車交換風景に喜ぶのはよんかくぐらいという自覚はあれど、少しだけでも反応する乗客が居ても良いのではないかと、ちょっと拍子抜けしてしまいました。

【動画】志度内信号場での列車交換

大曲駅で奥羽本線に入り、ここから秋田駅までは山形ー羽前千歳間と同様の標準軌・狭軌並走区間となります。なので理屈の上では秋田新幹線と在来線普通列車が同一方向に並走することがあり得るのですが、実際にそんなことは滅多にないやろ・・・とタカをくくっていたら峰吉川駅を出たあたりで進行方向左側の車窓でその新在並走が展開されていました。進行方向右側に座っていた私はカメラを向けるいとまもなく、お構いなしに「こまち」は秋田行普通列車を軽々と抜いて行きます。

ただ、そんなことがあってもやはり車内の乗客は何の関心も示さず静まり返っています。えぇどうせ信号場で停まったり在来線と並走して萌えてるのは自分ぐらいのもんでしょうよ、と若干ヤケになっているうち秋田駅に到着。

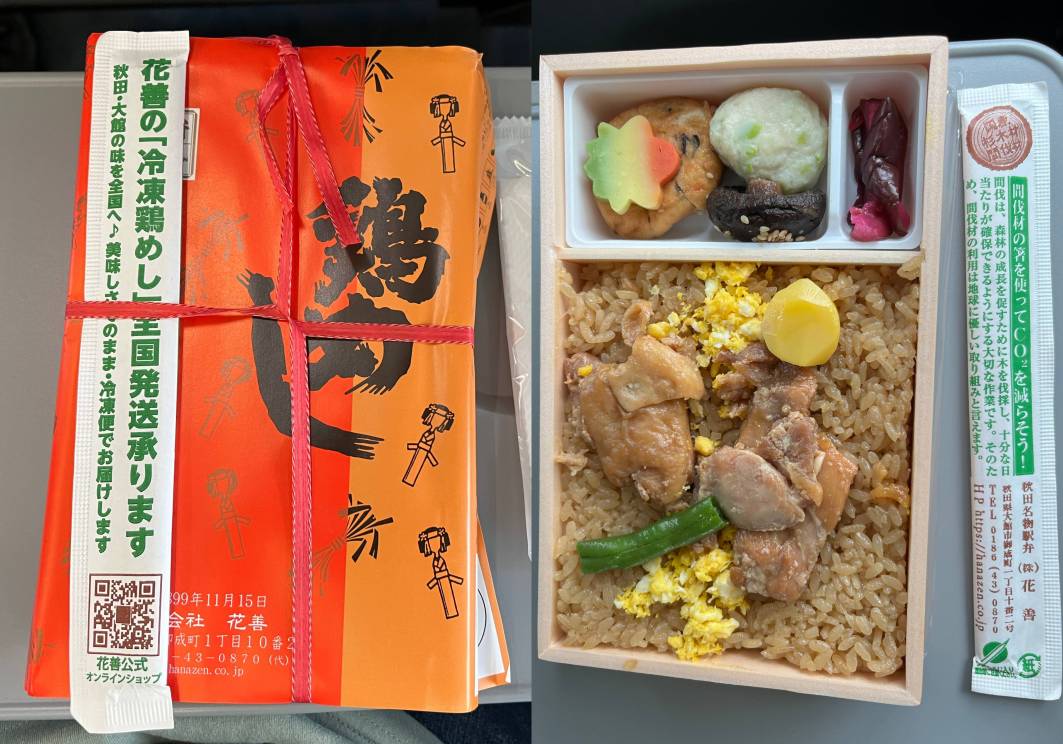

ここからは「いなほ8」で一気に新潟駅まで南下します。駅弁を確保しようと一旦改札を出て、お土産店で花善「鶏めし」を入手しました。ほんらい花善さんは大館駅弁の店なんですが、古くから関根屋さんがメインの秋田駅でも「鶏めし」が当たり前のように売られています。

到着した「こまち」を横に見る7番ホームの「いなほ8」。もう車齢30年近いE653系なのでくたびれた感があるものの、初めて乗る車両なのでよんかくはかなりワクワクしています。

ホーム中央部では関根屋さんが今となっては希少となった駅弁の立ち売りをしていて、インバウンドらしき人が珍しげに見ています。

よんかくも思わず触手が伸びかけたのですが、駅弁などいっぺんに何個も食べられるものではないし、秋田駅なのに花善さんに浮気してしまったことを悔いながら車内に乗り込みました。

今も常時駅弁の立ち売りがあるのはここと折尾駅ぐらいでしょうか

「いなほ」の走る羽越本線はよんかくが最も好きな路線のひとつです。もう何度もしつこいと言われそうですが

かつて青森-敦賀間の日本海縦貫線がJRでつながっていた頃、ある時は「日本海」で、ある時は「白鳥」で、またある時は鈍行乗り継ぎで何度も乗った記憶は遠い彼方に過ぎ去ってしまいましたが、昔日の日本海縦貫線の面影をとどめる羽越本線そして信越本線に思い切り乗って旅の締めくくりとしたいと思い、「いなほ」と「しらゆき」を最終日のランナーに選んだのでした。→よんかくサイト「白鳥」青森→大阪乗車記

指定の席に座ると、最近あまり見かけなくなったチケットホルダーが付いていて、駅到着前の車内放送でもホルダーのきっぷの取り忘れに注意を促していました。

車掌氏が端末で在席状況を確認できる指定席では無用の存在と思われますが、どの号車が自由席車となっても良いように全車に取り付けてあるようです。しかしここまで自己主張の強いチケットホルダーも珍しく、確かにきっぷの取り忘れ防止には効果がありそうですな。

桂根駅を過ぎたあたりから日本海が望めるようになります。前日から天気が思わしくなく、この日もどんよりしています。

羽越本線の見どころ?でもある単線区間と複線区間の混在ぶりは、新発田-秋田間の複線化計画が国鉄(当時)の財政悪化と輸送量の減少により頓挫し、それまで少しずつ飛び飛びで複線化されてきた状態で放置された結果と言われています。

小岩川-あつみ温泉間には、完成したものの未使用で放置されている複線仕様のトンネルが2本あります。上り列車であつみ温泉駅を出る時と下り列車で小岩川駅を出る時に、それらの未成トンネルが虚しく口を開けている姿を車窓から見ることができます。

一方、単線区間の線路容量確保のために信号場も多く設置されました。そのうち女鹿、折渡、桂根の各信号場は1987年4月のJR移管とともに旅客駅となりましたが、もちろん現役の信号場も残っています。

そのうちのひとつ、仁賀保-西目間の出戸信号場はWikipediaに「2024年3月休止」との記載があったので、西目駅通過とともに車窓に目を凝らしていると窓下から赤錆びた副本線のレールが出てきて、横を向いた副本線出発信号機がかすめて行きました。仁賀保方の副本線も草むらの中に消えており、列車交換機能は完全に停止しているのですが、本線上の場内信号機は生きているので閉そく区間の境界としてかろうじて命脈を保っているようです。

副本線が草むらの中に・・・こら無理やわ

列車本数が減ると交換設備も減らされるのは自明のこととはいえ、ちょっとショックなものを見てしまいました。

「いなほ」はそんなことにもお構いなく快走します。

酒田駅のひとつ秋田方にある本楯駅から藤島駅までは羽越本線最長の複線区間(27.3キロ)です。藤島駅から単線に戻ると線路はほぼ水田しか見えない中を一直線に突っ切り、幕ノ内信号場を一線スルーで高速通過。そろそろお腹も減ってきたので、幕の内ではありませんが「鶏めし」を開くことにしました。

鶴岡駅は両側を幕ノ内信号場と西鶴岡信号場に挟まれるという、ちょうど助さん・格さんを従える黄門様のような立ち位置にあります(←例示が古い

鶴岡駅を出て西鶴岡信号場を過ぎ、次の羽前大山駅からはあつみ温泉駅まで23.6キロの複線区間となります。それにしても羽越本線の主要駅である鶴岡駅の前後(藤島-鶴岡-羽前大山間12.6キロ)だけ取り残されたように単線というのもなんか妙な感じです。

いったん海から遠ざかっていた線路が小波渡駅あたりから再び海沿いに出てきました。

あつみ温泉駅から次の小岩川駅のひと駅だけ単線となりますが、上記の未成トンネルが活用されていれば府屋-羽前大山間37.5キロが連続複線区間となるところでした。トンネルができた時にはすでに遅し…ということでしょうが、もったいないことをしたものです。

当ブログのこちらでもサカナにさせていただいた鼠ヶ関駅を通過。

駅名にインパクトがあるのと、ここを始発・終着とする列車があるぐらいの大きな駅なのに電車特急は停車せず特急以外も客車列車や気動車列車しか停車せず、とことん電車に縁のない可哀想な駅やなぁ・・・と子どもの頃から時刻表を見ながら思っていた、隠れ鼠ヶ関ファンのよんかくなのでした。

現在は電気式気動車GV-E400系が投入され、やっと電動機で走る車両が停車するようになりました。←それも電車ではない(悲

【動画】鼠ヶ関駅通過

駅付近の鼠ヶ関集落(山形県鶴岡市)は新潟県村上市との境界の地で、新潟県側の伊呉野集落とは県境を挟んで市街地が一体的に連接している珍しい場所です。もっとも、昔から地図に親しんできた身としては鶴岡市と村上市が接しているという現状も驚きではありますが。

次の府屋駅からほぼひと駅ごとに単複入れ替わりながら走るうち、羽越本線車窓風景の伯備いや白眉である「笹川流れ」が迫ってきました。絶景ではあるのですが、海側に並行する国道7号線が景観を損ねているのがいつもながら残念に思えます。こちらは単線(一部複線)で細々と走っているのに、複線幅よりも広い国道が景色の良い海側を走るというのも解せません。

【動画】笹川流れ付近を通過

交直デッドセクションを控える間島駅が近づくと、室内灯が消え自動扉も作動しない旨の車内放送があります。E653系が「ひたち」として走っていた常磐線取手-藤代間のセクションでは蓄電池から給電して室内灯を点灯させていたのに「いなほ」転用後は消灯するようになったらしく、これも解せない話ではあります。

間島駅を通過し、デッドセクションをつつがなく通り抜けて直流の村上駅に停車します。

2022年8月豪雨で米坂線が不通になって久しい坂町駅。どことなく寂しそうです。

さて、羽越本線をコンプリートするためには新発田-新津間に乗る必要があるのですが、新発田駅ではこの「いなほ8」と新津行普通列車との接続がすこぶる悪いのでこのままいったん新潟駅まで乗り通し、夕食用の駅弁を購入して新発田駅へ戻って新津行に乗り換えることとします。

阪急梅田駅と見まがうような列車の並び@新潟駅

新発田駅ではキハ110系2連の新津行が待機していました。この区間の普通列車に乗るのは3回目で、ロングシートながら運転士氏越しに前望ができる席があったのでそこから前方注視します。

新発田-新津間は単線で、列車本数が多くないため当初の複線化計画にも含まれていなかった区間ですが、今も日本海縦貫線貨物列車の一部が走行する重要線区です。以前は「日本海」や「トワイライトエクスプレス」など新潟県内を深夜帯に走る夜行列車も経由しており、よんかくが大阪行「トワイライト」に乗った時は京ヶ瀬駅で4時20〜28分の間、貨物列車交換待ちの運転停車をしていました(←そんな時間に起きて何してたんや

単線ながら閉そく信号機が設置されているのは幹線の証明

列車は始終少ない乗客が入れ替わるだけでガラガラのまま新津駅に到着。ちょっと寂しげな終わり方の羽越本線でした。

ここから特急「しらゆき」に乗って、直江津駅まで日本海縦貫線の旅を続けます。オールドファンにとって「しらゆき」というと金沢-青森間の架線下気動車急行というイメージが強いのではないでしょうか。

日本海沿いに出ると、ゆっくりと沈んでいく太陽が車体を照らしています。信越本線のこの区間は今まで何回も乗っているのですが明け方や日中や深夜ばかりで、日暮れどきに通ったことはありません。

本当は札幌行の「トワイライトエクスプレス」に乗って見たかった光景だったのにそれも叶わなかったので、これがよんかくにとって初めての「トワイライトなトワイライト」となったことでした。

直江津駅で下車。えちごトキめき鉄道の新井駅まで行く「しらゆき」を見送ります。

改めて今日はおときゅう旅の最終日です。今夜は長野駅から夜行バスで帰宅の途につくことにしています。

18時過ぎの直江津駅から素直に長野駅まで行くには、えちごトキめき鉄道妙高はねうまラインと北陸新幹線又はしなの鉄道北しなの線を乗り継ぐとよいのですが、早く着いても23時20分のバス発車時刻まで何もすることがないので、おときゅうパスの恩恵を最大限活用して北越急行ほくほく線に乗りに行きます。

今来た道を2駅戻って犀潟駅で下車し、ほくほく線六日町行に乗車。大半の列車は直江津-越後湯沢間の直通運転ですが日に3回だけ犀潟・六日町での乗り継ぎを要するパターンがあり、そのうちのひとつに当たってしまいました。

2番のりばのほくほく線に乗り換える人々(撮影者含む)@犀潟駅

「はくたか」が飛び去って快速と普通だけの運行となったほくほく線では、列車運行管理の上で大きな変化がありました。ひとつは「はくたか」に出されていた高速進行(GG)現示の廃止、もうひとつは「停車場間の1閉そく化」でした。

停車場(交換可能駅及び信号場)で普通列車が特急を待避した際、当該の特急が次の閉そく区間に入るまで普通列車は発車できないことから、時間ロス少なく普通列車を発車(続行)させるために停車場間に閉そく信号機をこまめに設置していたのですが、その閉そく信号機が六日町-赤倉信号場間を除き全面撤去され各停車場間が1閉そくとされたため、待避後の続行運転ができなくなっていました。

閉そく信号機が撤去された信号柱には、停車場間における列車位置の目安として黄色円形の「地点標識」が設置され、運転士氏は「第◯地点よし」と喚呼しています。

一方、ほくほく線には仙山線面白山信号場のようなトンネル内信号場が3か所ありますが、現在も現役の列車交換施設として機能しているのは儀明信号場(まつだい-ほくほく大島間)のみで、赤倉信号場(魚沼丘陵-美佐島間)は副本線が使用休止となり、薬師峠信号場(十日町-まつだい間)にいたっては副本線の大半が撤去され物理的に列車交換不可能となっています。ただ、赤倉・薬師峠の両信号場とも場内信号機と出発信号機は使われているので、羽越本線出戸信号場と同じく閉そく区間の境界としては生きながらえていることになります。

儀明信号場の通過動画を撮影すべく前望かぶりつきを試みたものの、前面窓に車内の明かりが反映してよく見えず、写真や動画を撮っても映り込みが激しいので、映り込みが若干ましな最後尾から撮影することにしました。

ほくほく大島駅を発車(最後尾から後方展望)

ほくほく線は普通列車でもトンネル内を120km/hぐらいのトップスピードで走行するので、仙山トンネルとは違った迫力があります。また、ほくほく線で使用される分岐器の多くはノーズ可動クロッシングのため儀明信号場通過時にも揺れや振動がほとんどなく、この点でも速度制限がかかりガチャガチャグラグラとやかましい面白山信号場の分岐器とはまったく趣を異としています(←まぁあれはあれで面白いんですが

下は儀明信号場の通過動画です。後ろから撮っているので信号場の出発・場内信号は停止(R)現示となっていますが、あまりに真っ暗すぎて赤い灯が高速で過ぎ去っているところしか見えません。

【動画】ほくほく大島駅→儀明信号場(最後尾から後方展望・中略あり)

いちおう薬師峠信号場と赤倉信号場の動画も撮りましたが全く同じにしか見えないので省略します(汗

終着・六日町駅に着いたのは20時近くで、ここで越後湯沢行に乗り換えて上越新幹線に乗り換えてさらに高崎駅で北陸新幹線に乗り換えて23時までに長野駅に着いていなければなりません。

フツーなら乗り換えって鬱陶しいもんですが、ここまでくるともう快感以外の何ものでもありません(←病気?

乗り換え乗り換えで高崎駅。おときゅうパスは6回まで指定席が使えるのですが、最後の1回を長野行「あさま629」に使いました。

「いつもながらなんちゅう旅行やってんねん」と睨んでる? いや、目が入ってないし

昨日から天候の良くない中、もし大雨で新幹線が止まったら・・・とヒヤヒヤするのも束の間、定時に長野駅に到着し、いろいろと重宝したおときゅうパスこと「大人の休日倶楽部パス」もここでお役目終了。1時間ほど深夜の長野駅周辺をうろついて、23時20分発なんばBT行「サザンクロス」の車中の人となりました。

こういう時、かつては迷わず急行「ちくま」利用だったんですが、気軽に乗れる夜行列車は無いものねだりの世界に走り去ってしまいました。

おときゅうパスは50歳以上という制限はあるものの、新幹線・特急乗り放題に加えてJR以外でも乗れる路線が多く、駅ではパス利用者向けの案内が充実していたりコンビニNewDaysのパス利用者割引その他いろんな特典があったりとJR東日本挙げてのパス利用者サポート体制があり、その点でも良いきっぷのように感じました。少し持ち上げすぎですか?

実際、道中ではおときゅうパス利用の年輩旅行者をとてもよく見かけましたし、かつて青春18や周遊券を手に乗り回っていた若かりし頃と重ね合わせながらおときゅう旅に浸っていた人も多いのではないかと愚考しています。(←よんかくもそのひとり

震災や自然災害の爪痕も生々しく感じながら、いろんな想いを去来させながらのよんかく的おときゅう旅でした。