おときゅう旅2 柳津→気仙沼→釜石線

(「おときゅう旅1 仙石東北ライン→柳津駅」のつづき)

気仙沼線柳津駅で1135発のBRTに乗り換え、気仙沼駅に向けて出発します。

乗車日(2025年7月3日)は専用道工事のため柳津-陸前戸倉間は国道45号線経由での運行。途中の陸前横山駅は国道上に臨時乗降場が設けられていました。

陸前戸倉駅前の駐車場横からBRT専用道に復帰。陸前戸倉駅はバス1台分の道幅の両側に乗り場がある棒線駅?ですが、少し前方に待避所と車両感応式信号機があり、そこで上下車両の交換(行き違い)ができるようになっています。

単線区間の運行管理は、バスロケーションシステムと到着・出発情報を組み合わせて在線状況を確認し信号を現示するチェックイン・チェックアウト方式を採っているようで、普通鉄道でいう特殊自動閉そく式に近い方式です。ただ、閉そくが確保されていれば交換駅を通過できる鉄道と違って交換設備の信号機は停止定位なので、BRTは対向車の有無にかかわらず必ず一旦停止し、信号が青に変わるのを待って発車します。YouTube に上がっている【JR東日本】気仙沼線大船渡線_BRT信号編1が参考になります。

【動画】陸前戸倉駅到着・発車

気仙沼線BRTの車両感応式信号機には一般道の感応式信号のような停止線上の超音波センサーがなく、道路にペイントされた停止位置の白枠上に停車することにより何らかの方法で感知しているはずなのですが、車窓から見る限りでは分かりませんでした。

全くの素人考えなのですが、停止位置の白枠部分のアスファルトの色が周囲と違っているので、鉄道の地上子のようなものが停止位置の地中に埋設され、車両側の車上子と通信しているのかなと思ったり・・・

信号が青になり出発進行。

ここからは次の志津川駅手前まで専用道を走ります。トンネルの前後には同様の交換設備があるほか、それ以外のところにも予想以上にこまめに交換設備が設置されているのに驚きました。気仙沼線BRTの一部区間で自動運転の実証実験が行われたそうですが、随所に設けられた交換設備も将来の全面的な自動運転を視野に入れたものでしょう。

このあたりはBRTの後輩・日田彦山線ひこぼしラインと運用が異なるところで、あちらは専用道区間が短いこともあり、上下交換は途中の筑前岩屋駅のみで行われます。

2つトンネルを抜けるとBRTは専用道から一般道へ移り、志津川町(現・宮城県本吉郡南三陸町)の中心街へと入っていきます。気仙沼線の志津川駅付近は低い築堤上を走っていたこともあり津波被害が特に甚大で、BRT専用道としての復旧もかなわなかった区間です。

BRT志津川駅は、もとの志津川駅跡から西へ約0.5キロの「南三陸さんさん市場」併設となっています。

【動画】志津川駅到着

「今昔マップon the web」から(左は1997(平成9)年修正1/5万地形図「志津川」)

1977(昭和52)年12月の柳津-本吉間開業により全線開通した気仙沼線。

新線区間内で最も大きな町である志津川では、1896(明治29)年の津波で被災して以来「悲願80年」の鉄道開業に地元の多くの人々が歓喜し、当時小学生だったよんかくはその光景が全国ニュースにもなっていたのをなぜか鮮明に覚えています。故・宮脇俊三翁も『時刻表2万キロ』の中で気仙沼線全通当日の様子を書かれていました。

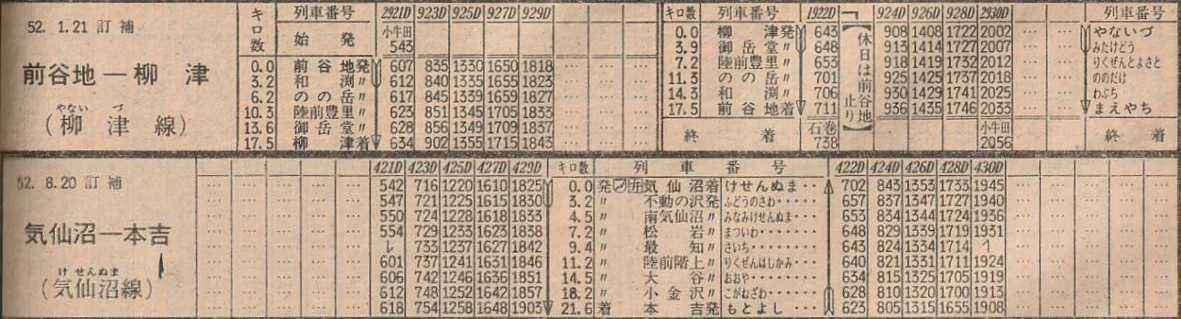

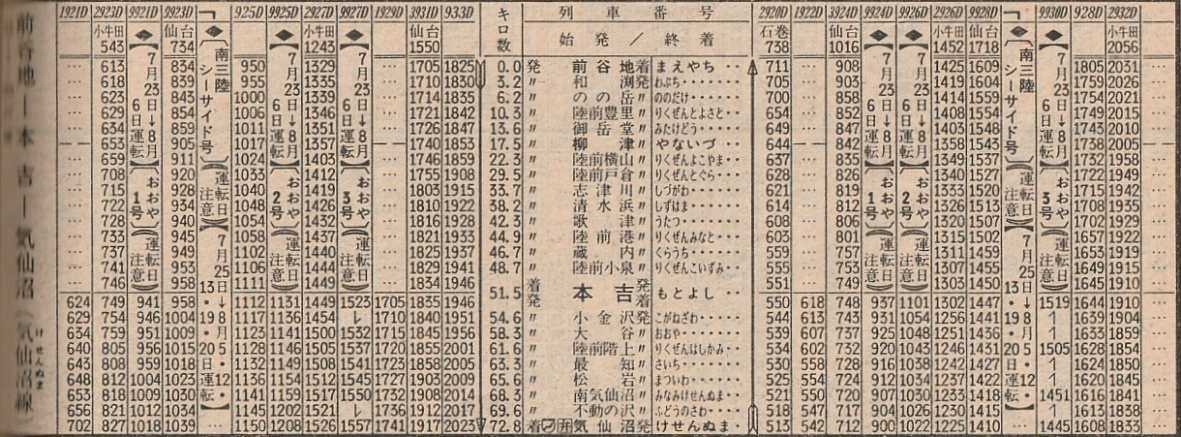

気仙沼線全通以前(上・1977年9月)と全通後(1978年8月)のダイヤ

鉄道時代に1回、そして今回で2回目の訪問のよんかくにとっては、親戚も知り合いもいない遠く離れた土地なのに、気仙沼線全通時の記憶からか志津川という地名がずっと心に残っていて、まだ津波の爪痕から完全に癒えないながらも新しく生まれ変わりつつあるまちなみを眺めながら、鉄道という形ではなかったものの再訪できて本当によかった・・・と感じ入っていました。

志津川駅発車後は南三陸町役場・病院前駅、志津川中央団地駅と町内を巡回し、専用道に復帰します。

専用道取り付け部の左側には廃線となった城場山トンネルが口を開けていました。

専用道へのランプウェイを登る

長らく気仙沼線の終着駅だった本吉駅を過ぎ、大谷海岸駅前後で再び一般道を経由しますが大半は専用道を走り、大船渡線の線路と並行するとほどなく気仙沼駅1323着。

柳津駅から1時間48分、バス旅としてはなかなかの長距離です。

【動画】気仙沼駅到着

BRT待ちの時間で昼食を・・・と思っていたところ駅前のとんかつ屋さんは定休日で、駅周辺を歩いても飲食店の類は見当たらず、港の方の市街地へ行けばいろいろ店があるようなのですがそこまで行く時間もなく、結局は駅内コンビニで購入したパンで虫養いするしかありませんでした。

合宿帰りらしき大学生の団体で混雑した一ノ関行列車の発車を見送って、大船渡線BRT盛行快速に乗車。車両は気仙沼線BRTと同じですが、ナンバープレートが宮城ナンバーから岩手ナンバーに変わります。

前面の行先表示が「盛(さかり)」とひらがな併記されているのは、鉄道時代に盛岡行との混同を防ぐためサボを「さかり行」としていた名残と思われます。

気仙沼駅を発ったBRTは途中の鹿折唐桑駅で一般道へ移り、八幡大橋(東陵高校)駅を経由して気仙沼鹿折ICから三陸縦貫自動車道(国道45号線)経由で県境を越え、陸前高田市内へと入っていきます。

大船渡線の中でも特に津波被害が大きかった鹿折唐桑-小友間は将来の輸送需要減を見越して鉄路及びBRT専用道での復旧が断念された区間ですが、快速便が立ち寄らない陸前矢作-竹駒間は陸前高田市内で唯一専用道が整備され、陸前矢作駅発着の区間便が走行しています。

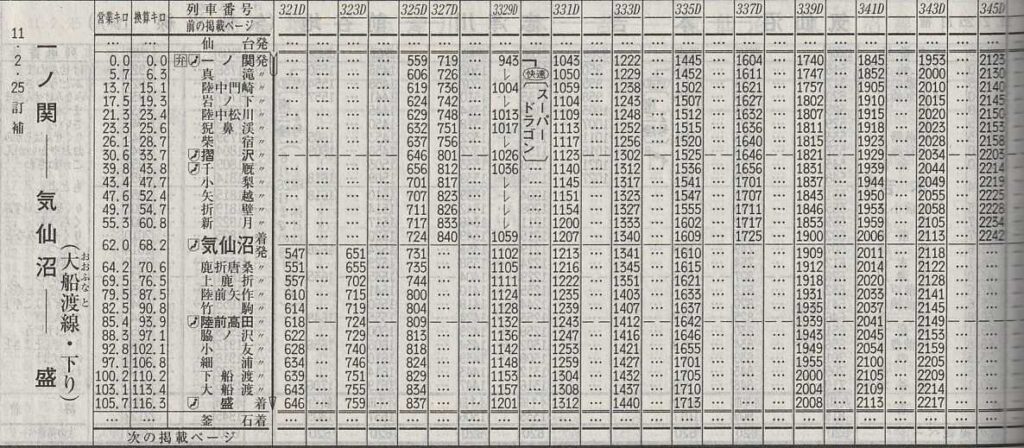

2011年3月改正ダイヤ(JTB時刻表) このダイヤで列車が走ることはありませんでした

BRT陸前高田駅は旧駅から少し離れたところのロータリーにあり、乗り場横には旧駅舎を再現した駅舎が建っていてみどりの窓口も営業しているようです。非鉄道駅のみどりの窓口はこことJRバス関東の草津温泉駅ぐらいのものでしょうか。

小友駅からは盛駅までひたすら専用道を行きます。

大船渡線BRTも基本的には気仙沼線同様、車両感知式信号機を使った運行管理が行われますが、こちらの信号機は一般道と同じく停止位置上に超音波センサーを設置したものが多い印象です。

また、一般道との交差点(=元・踏切)ではBRT側に赤信号を現示する一般道優先通行となっているため、BRTは青信号に変わるまで待たなければなりません。

右方から三陸鉄道リアス線のレールが寄り添ってくると盛駅に到着。三陸鉄道と貨物専業の岩手開発鉄道の2路線が集う盛駅に、JRの線路はありません。

ここからはリアス線で釜石駅に至り、釜石線に乗り換えて新花巻駅へ向かう行程です。

盛駅 BRTの右側に三陸鉄道、貨車の停まっているあたりが岩手開発鉄道

食料・飲料を調達しに駅近くのスーパーへ寄った帰り、何気なしに岩手開発鉄道の踏切を見ると、1992年3月限りで廃止となったはずの旅客用ホームがいまだに残っていました。

よんかくは1989年2月に岩手開発鉄道の初乗り兼乗り納めに訪れているのですが全く当時そのままの姿で、あまりの変わらなさにびっくり仰天してしまったのでした。

ご用の方は・・・て、どんなご用が?

軽い興奮を覚えながら駅へ戻り三陸鉄道のホームに立つと、こんどは岩手開発鉄道の赤崎駅方からホキを連ねた長編成の貨物列車が入線し、興奮度がさらにアップします。

【動画】岩手開発鉄道岩手石橋行貨物列車

貨物列車は赤崎駅隣接の太平洋セメント工場で石灰石を下ろした後の空車回送で、岩手石橋駅へ向かって盛駅を通過して行きました。岩手開発鉄道は土休日運休とのことなので、平日ならではの眼福です。

よく見ると、先ほどの元・旅客ホーム上に駅員氏が立って列車の通過を監視しています。旅客列車廃止後もなぜホームを撤去していないのか疑問でしたが、実は今も立派に有用なのでした。

リアス線釜石行に乗車。おときゅうパスは新幹線並行路線だけでなく三陸鉄道、北越急行など多くの第三セクター線などにも乗車可能で、なかなかに太っ腹なきっぷです。ポイント商法ばかり熱心な西の某会社も見習ってください

釜石駅で釜石線経由盛岡行に乗り換え。

仮にリアス線がJRなら盛行列車の行先表示は「さかり」となるのでしょうが、三陸鉄道は直接盛岡駅に乗り入れることがないのでフツーに「盛」と表示しています。まぁ、実際に間違う人がいるとも思えませんが・・・

釜石鉱山のホッパ施設が残る陸中大橋駅。ここからセミループというかΩカーブを描きながら次の上有住駅への急勾配を登り、列車はこの駅を見下ろす位置を走ります。35年前の初乗り時に陸中大橋駅を見下ろす写真を撮ったはずなんですが、整理が悪くて所在不明(泣

ちょうど木次線の三段式スイッチバックを登って出雲坂根駅を見下ろすような、宮沢賢治ふうに言えば「下ノ驛ニ居リマス」的な感覚でしたね。

釜石線の各駅にはエスペラントで副駅名が付けられています。釜石駅は「ラ・オツェアーノ(大洋)」、陸中大橋駅は「ミナージョ(鉱石)」など。

フォルクローロ(民話)遠野駅で快速「はまゆり」と交換。

フォルクローロ遠野

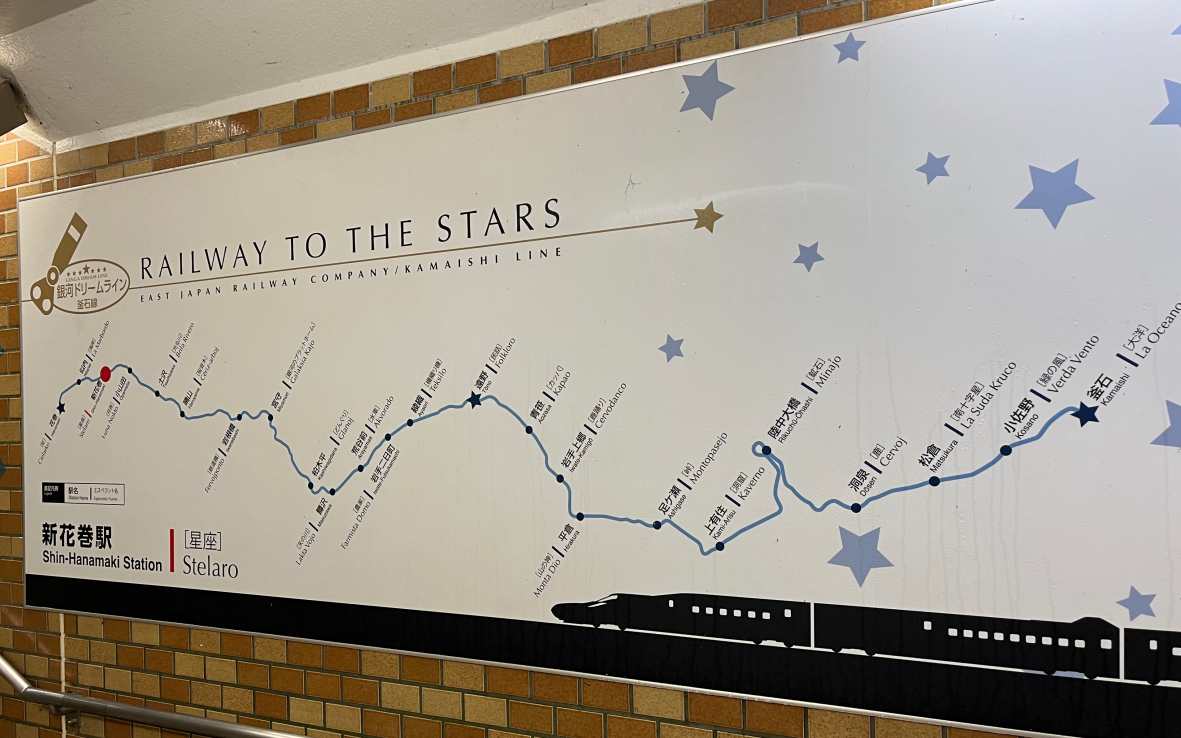

ステラーロ(星座)新花巻駅で下車し本日の行程は終了。駅の通路にこんな素敵なものが飾ってありました。

銀河ドリームライン釜石線のシンボルマークは信号機の腕木をあしらったもので、非自動愛好家としてはココロを動かされます。

もっとも、1993年3月の自動閉そく化以前は連査閉そく式で、よんかく初乗り時は信号機は全て色灯式になっていたんですが(←最後にいらん一言・・・