古アルバムから その1

少年時代のよんかくが撮った1980(昭和55)〜81年ごろの写真を少しご覧ください。

いつもながらのポケットカメラの劣悪画質ですがご容赦を・・・

大阪駅。

大阪環状線外回りホームと東海道下り1番線の103系並び。1・2番線は主に福知山線と山陽本線方面行きで、カナリアイエローは福知山線宝塚行です。電化区間が宝塚までだったので、電車よりも山陰本線から乗り入れてくる長距離客車鈍行や気動車列車が幅を利かせていた時代でした。

旧型客車を撮った写真がこれしかありませんでした。

福知山線方面への客車鈍行は大ミハ車のスハ42とナハ10が多く、ほかにも炭水化物チックな米イモ、米ハマ、福フチなどの車が運用されていました。

その1・2番ホームのヌシ的存在だったキハ181の特急「まつかぜ」。隣の3番ホームには、郵便車に郵袋を搬入する時の手押し車(鉄車)が横倒しにして置いてあります。郵便車というのも無くなってしまいましたね。

当時は電車特急を中心に絵入りヘッドマークが出始めた頃でしたが、気動車特急のヘッドマークはまだ文字だけでした。

「まつかぜ」の中でも下り1号は福知山線・山陰本線経由の博多行で食堂車付き、1978年8月時刻表では大阪800→2051博多というダイヤでした。

こちらも1番線がホームグラウンドの姫新線・因美線経由の鳥取行急行「みささ」。

姫新線方面への急行列車は4往復ほど走っていたものの中国ハイウェイバスに徐々に客を取られつつある状況で、この数年後には「みまさか・みささ」併結の1往復にまで落ち込んでしまいます。

後ろののっぽビルはマルビルで、現在は解体のうえ建て替え工事中です。

7番線には、デビューして間もない117系の京都方面行き新快速。国鉄車両というと構造から車体色まで厳密に規格化されていたのに、当時の国鉄がよくこんな規格外の車両を作ったものと感心したものです。

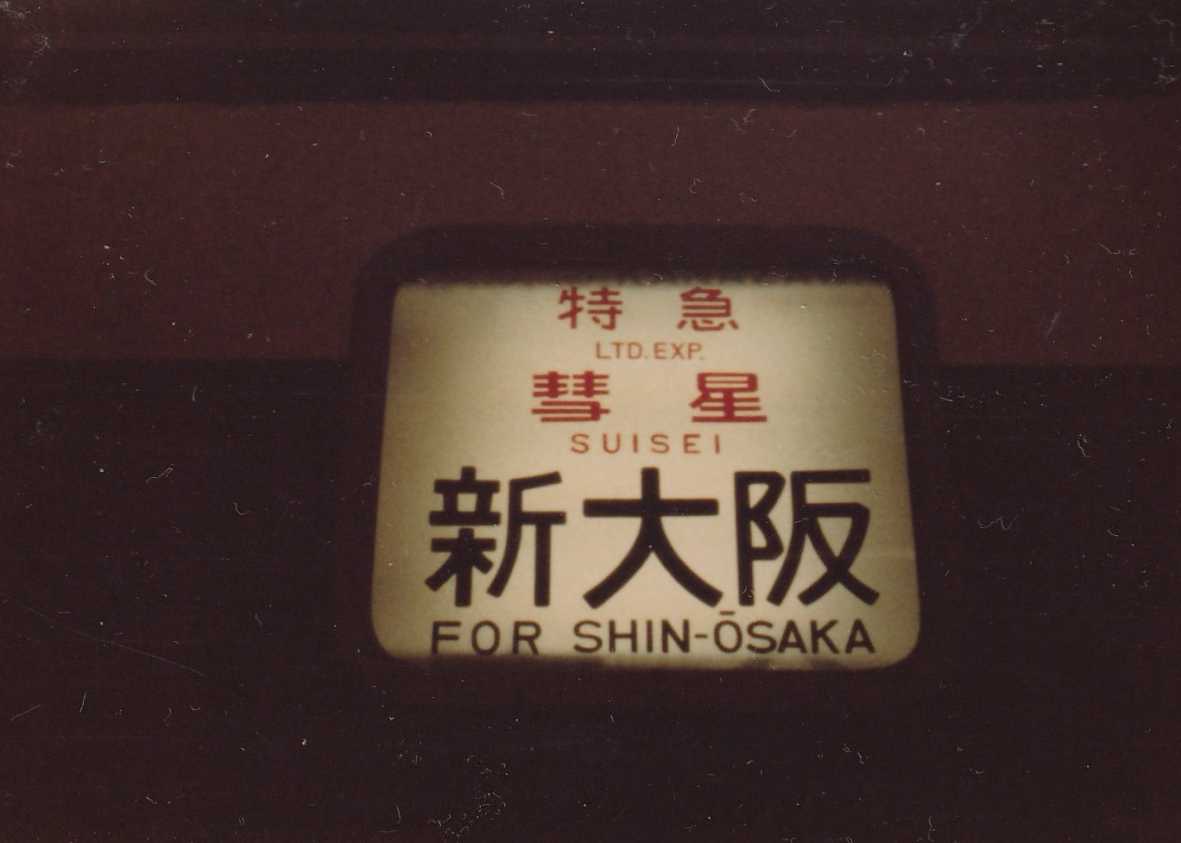

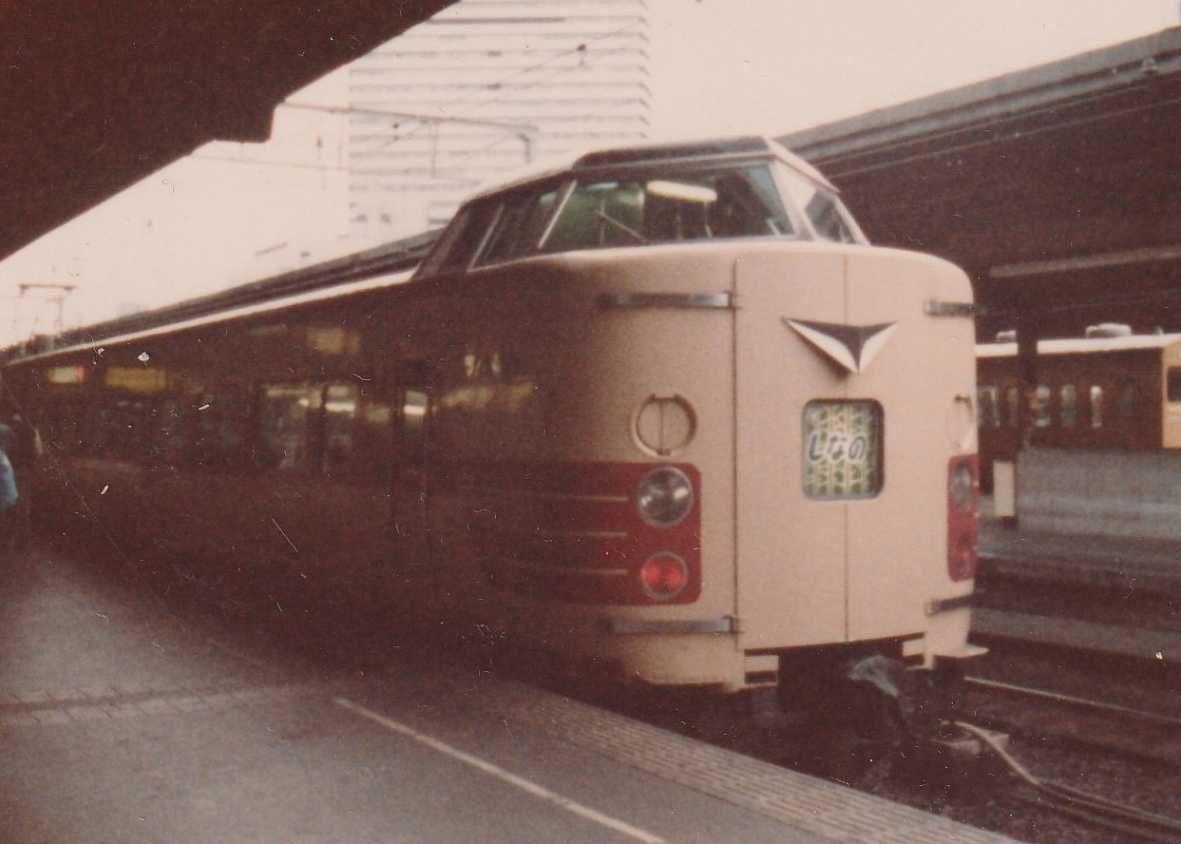

9時台といえば、九州方面からの夜行列車が到着する最終クールの時間帯です。

「なは」は西鹿児島(現・鹿児島中央)発、「彗星」は宮崎または都城発の、どちらも583系の寝台電車特急でした。

それにしてもここから乗る人などいないのに、パタパタで列車名や発車時刻、行先まで表示するのは律儀というか何というか・・・出迎えの人向けか誤乗防止のためでしょうか。

10番線に着いた「彗星4」と、11番線には大阪止まりの福知山線快速。もうひと駅仕事が残っている「彗星」の連結器には雪らしきものが付着しています。

キハ47はまだ新車らしく塗装がテカっています。タブレットキャッチャーとタブレット防護板も付いていますね。

これは東海道上り優等列車ホームの11番線、富山or金沢行の485系ボンネット車「雷鳥」。

ボンネット車ヘッドマークの絵入り化は遅れて行われましたが、大型ヘッドマークは逆に文字の方がシンプルでカッコイイ!と思っていたよんかくなのでした。

これも11番線、1本だけ走っていた大阪発長野行「しなの5」。381系振り子電車です。

あれ? これは1番線となってはいますが、中線が2本あって大阪駅の配線とは異なります。これはどうも京都駅の1番線のようで、後方にある陸橋のようなテルハ(ホーム間で荷物・郵袋を運ぶ横移動式クレーン)に見覚えがあります。

京都駅の在来線ホームは中央口側こそ綺麗になったものの、他のホームは今もこの写真と同じような雰囲気です。ただ、構内配線が変わったため現在1番線は欠番となり、このホームは0番線となっています。

これも同じく京都駅1番線。この「日本海」はおそらく1号で、夕刻18時前に京都駅を発車します。

家族旅行で行った金沢が最遠記録だった当時のよんかくは、まだ見ぬ東北方面へと思いを馳せながらこの列車を見送りました。