おときゅう旅1 仙石東北ライン→柳津駅

(2025年7月3〜5日撮影)

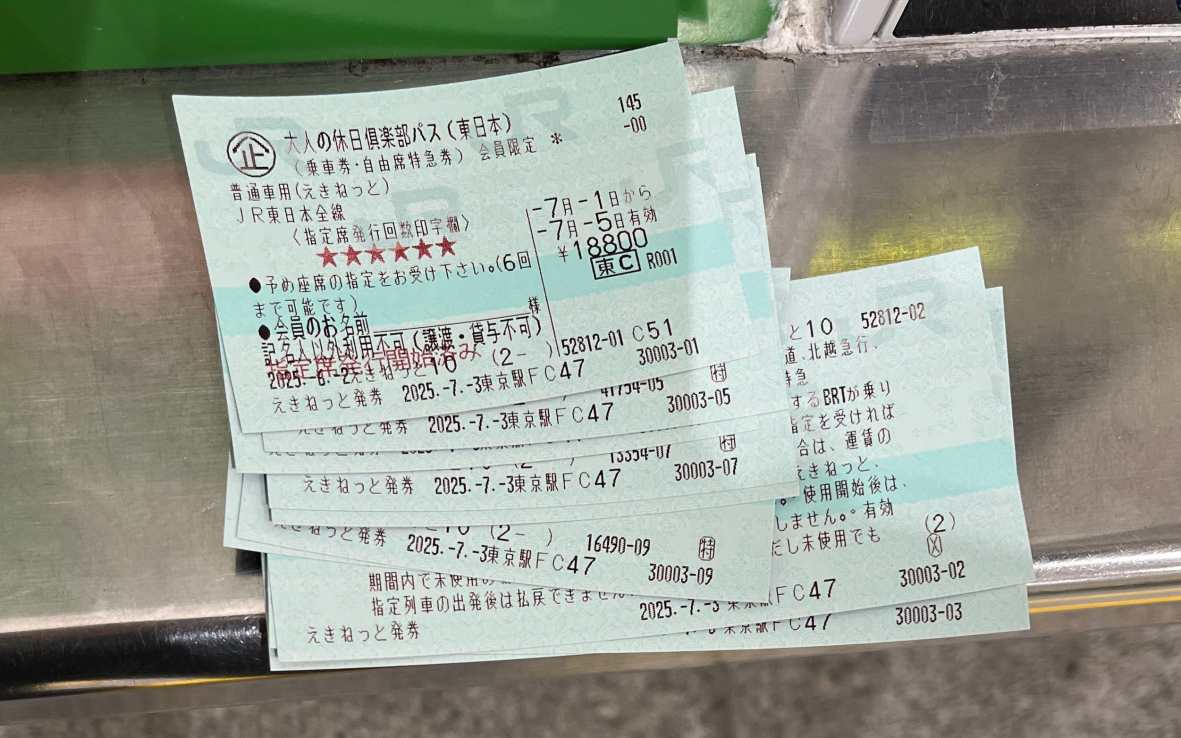

おときゅうパスことJR東日本「大人の休日倶楽部パス」で、久しぶりに東北方面の鉄旅に行ってきました。

近畿圏内に住むよんかくですが、東日本管内をくまなく巡るにはこのきっぷしかない!と、おときゅうパスのためだけに「大人の休日倶楽部」に入会してしまった酔狂者です(汗

2年前の北海道の旅も「東日本・北海道」使用だったので、実は今回で2回目の利用です。

当然ながら、おときゅうパスを使うためにはまず東日本管内のどこかの駅へ行かなくてはなりません。

前回の北海道旅の時もでしたが、大阪から夜行バスで早朝の東京駅に到着し、慌ただしく指定席券売機で発券していそいそと新幹線ホームへと向かいます。

まずは東京632発「はやぶさ1」で仙台駅へという行程です。

大阪から仙台へ直行の夜行バスもあるのですが、長距離バスが苦手なよんかくは鉄路の方が安心できるのと、東京便のバス運賃が仙台便の半額未満ということもあって、早速おときゅうパスの有効活用と相成りました。

「はやぶさ1」は全車指定席しかも満席で、仙台駅で結構な人数が入れ替わったようです。

仙台駅の在来線ホームに立つのは20数年ぶりです。

よんかくはホーム屋根下にぶら下がっている「乗車案内」の大きな行灯型表示器を見ると「ああ仙台に来たなぁ」としみじみ思います。前回訪問時は「乗」が旧字体の「乘」で「乘車案内」だったのですが、さすがにそれはアップデートされていました。

820発の仙石東北ライン快速で石巻駅へ向かいます。交流電化の東北本線と直流電化の仙石線を跨ぎ、石巻駅からの非電化区間にも直通できるよう、ハイブリッド気動車HB-E210系が運用されています。

比較的若い人が多い車内でええ歳のおっさんがかぶりつきに立ちます。

快速列車は塩釜駅までノンストップで、平日の朝なので各駅の仙台方面ホームにはたくさんの通勤通学客が並んでいます。岩切駅では多くの人が立ち並ぶ利府支線ホームにちょうど仙台行列車が入線してくるところでした。

塩釜駅発車後は市街地から次第にトンネル勝ちな沿線風景となり、海のそばに出ると仙石線と並走するようになりますが、両線の間に高低差がある区間が多く、こちらから仙石線の線路が見える区間は意外と少ない印象です。

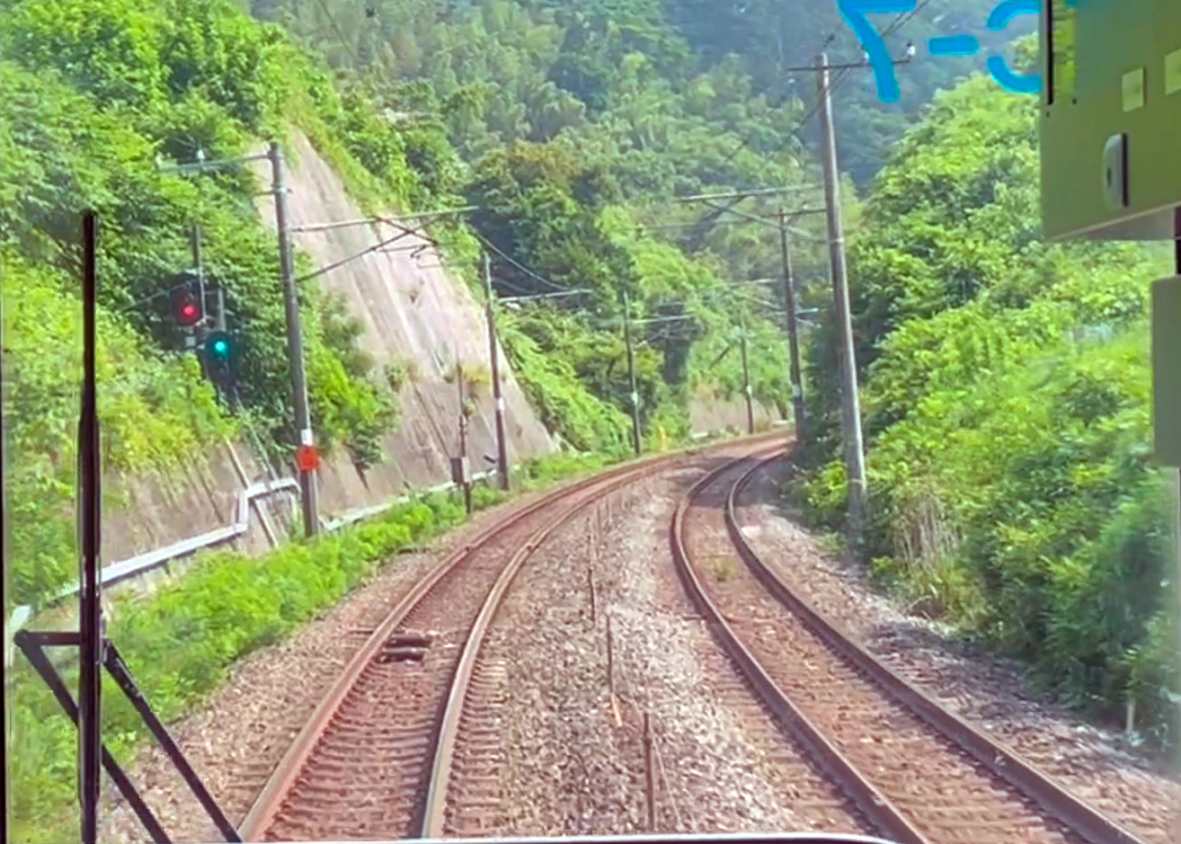

もうしばらく両線捩れあいながら進み、トンネルをいくつかくぐるといよいよ仙石線への分岐点。

線路戸籍上も運賃計算上も東北本線と仙石東北ラインの分岐駅は東北本線松島駅とされ、仙石線への分岐点も信号場ではなく松島駅構内扱いとなるため、分岐点手前に設置された2基の信号機は松島駅の第1場内信号機です。見えにくいですが、上位の信号機には「東北」、下位には「仙石」の表示があります。

松島駅第1場内信号機

信号機を過ぎて右方へカーブすると分岐器が出現。

すぐ右手には仙石線の線路と架線柱が見えてきます。一旦上り線に転線し、渡り線へと入って行きます。

もちろん渡り線には架線が張られていません。

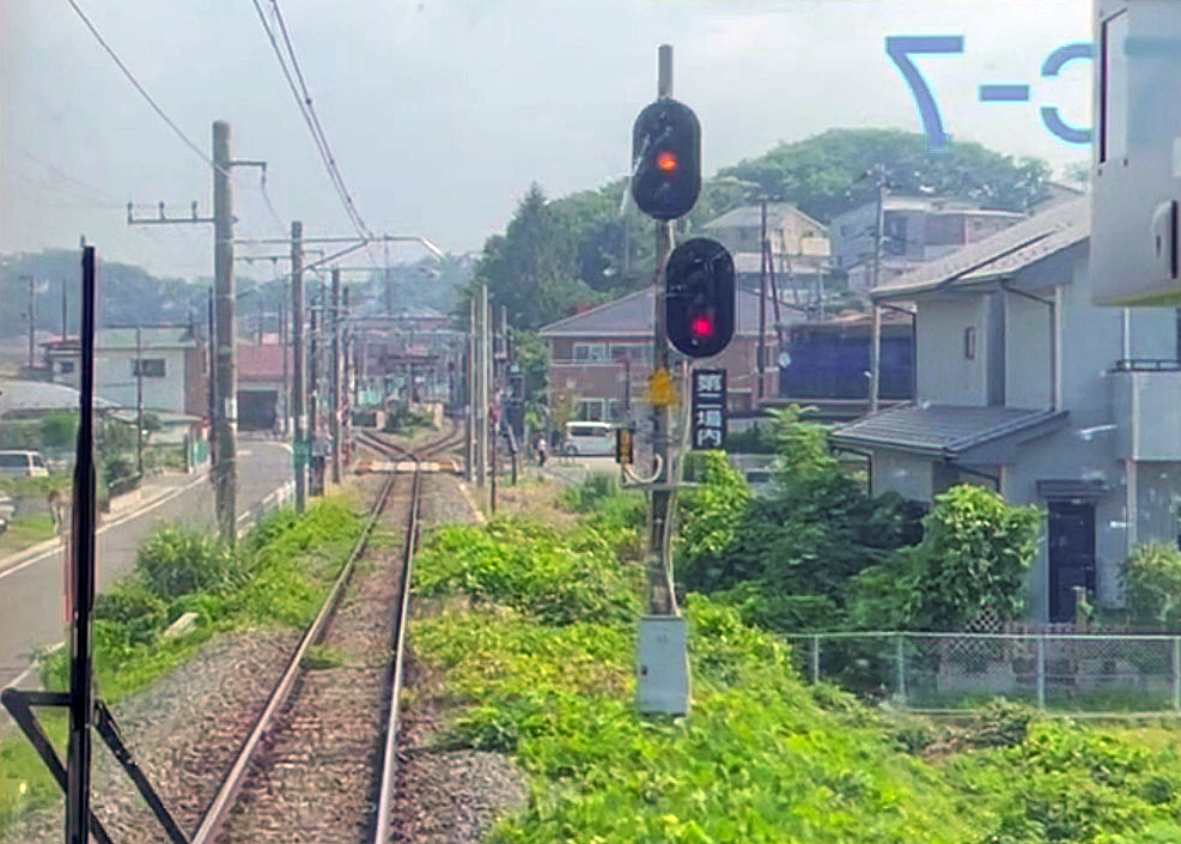

仙石線と合流する手前で、双方の線路に信号機が出現。

これらの信号機は仙石線高城町駅の第1場内信号機で、合流点の分岐器を防護する役割を果たします。

ここからは高城町駅構内という扱いとなります。

進行現示に従い分岐器を渡って、晴れて仙石線に入線。

しばらく走ると今度は高城町駅の第2場内信号機が見えてきます。こちらは高城町駅の上下線分岐を守る信号機で、もちろん仙石東北ライン開業前はごく普通の場内信号機だったものです。

【動画】松島駅第1場内信号機から高城町駅第2場内信号機

その高城町駅では仙石東北ライン仙台行快速と交換。

仙石線を走っていて気付かされたのが、沿線の家屋、建物、道路、そして鉄道施設の多くが新しく作られたもの、作り直されたものであること・・・逆に言えば古くからあったはずのものが見られなくなっていること・・・

よんかくも阪神淡路を経験した身なので、復興を頼もしく感じつつも失われたものへの想いや無念さなどが自分の中をよぎっていきました。

ここから先の行程でもこのような情景を多く見ることになります。

石巻駅に到着。ここから石巻線に乗り換え、さらに前谷地駅で気仙沼線に乗り換えて柳津駅へ至る予定です。

列車待ち時間が1時間以上あるので石ノ森萬画館まで行ってみました。駅から徒歩約15分の道のりは、朝っぱらから暑い中ややハードです。

009やライダーシリーズ(アマゾンあたりまで)がどストライク世代のよんかくなのです

石巻駅への帰途、5分ほど歩いたところで両足に異変が・・・水分補給が足りなかったせいか、両ふくらはぎがこむら返りを起こしかけていました。

列車の時刻は迫るし駅まであと10分はかかるし、誰かサイクロン号で駅まで乗せてってくれへんかなぁとか思いつつ、両足を棒のように突っぱねながらゆっくり歩を進め、立ち止まっては人目もはばからず電柱などに手をついて両足のストレッチをしながら休み休み歩いていると、急にスーッと足の張りがなくなりフツーに歩けるようになってひと安心。

日頃の運動不足を反省しながらスポドリで水分と電解質の補給をして無事小牛田行列車に乗車。何が起こるかわからない旅先では、常にいろんな想定をして余裕を持っておかねばなりませんな。

前谷地駅では対面ホームで気仙沼線柳津行にスムーズに乗り継ぎ。

階段の上り下りがあるとまた足が攣って来るかも知れず、死活問題となるところでした。

石巻線でもそうでしたが、車窓から水田以外のものがほぼ見えないようなところを走っていると、米不足やら米が高いやらと騒いでいるのはどこの世界のハナシ?と思えてきました。

あと30年生きられるかどうか微妙な(と自分では思っている)よんかくも、今後もいっそう都市部への人口集中が進んで農業の担い手がいなくなったらこの国はどうなるのか…と考えさせられてしまいました。

何かと色々考えさせられる旅です。

柳津駅に到着。気仙沼線の線路はここで終わりで、この先は気仙沼線BRT(バス高速輸送システム)に乗り換えとなります。

棒線駅となった柳津駅

ホームからさらに進行方向へ歩いたところにBRTのりばがあります。

が、この時はBRT専用道工事のため柳津-陸前戸倉間を一般道経由で運行しているとのこと。

開業から13年ほど経つので道路や施設の補修が必要になってきているのでしょう。

列車→BRT乗り継ぎ客は3人。

案内に従い駅舎前の登米市民バス停留所で立っていると、BRT車両が入線してきました。大型車のことはよくわからないのですが、日野のハイブリッド車です。

JR九州ひこぼしラインの乗車経験があったのでどんなクルマかなと期待していたのですが、九州より開業してからが長いせいか、拙宅の近所を走る路線バスと何ら変わりない少し年季の入った車両でした。

ただ、新しい車両では見られなくなってきている運転席斜め後ろ前輪上のかぶりつき席があったのが嬉しく、そこに陣取ってしまいました。

前望ばっちり

ここから気仙沼駅へ、さらに大船渡線BRTに乗り継いで盛駅に向かう予定です。

(次回へつづきます)