列車の編成ご案内1977 〜九州1〜

「列車の編成ご案内」シリーズもいよいよ大詰めの九州編です。最近は本題よりも脱線・雑談・余談・蛇足の方が主体になっていた感があるため、こんなことではいけないと今回からは初心に帰り気を引き締めて「列車の編成ご案内」に真摯に取り組んでいく所存です。(←ほんまかw

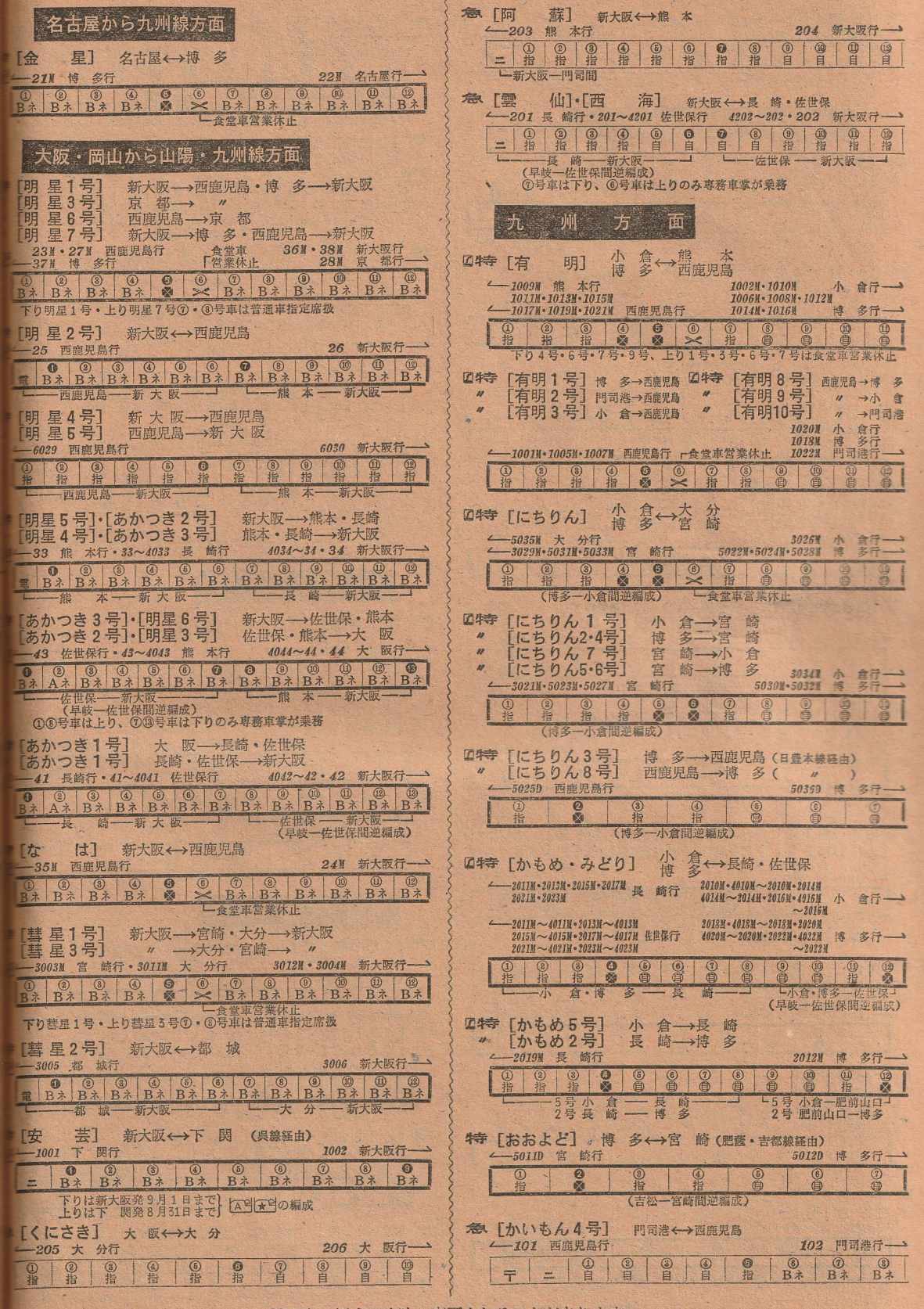

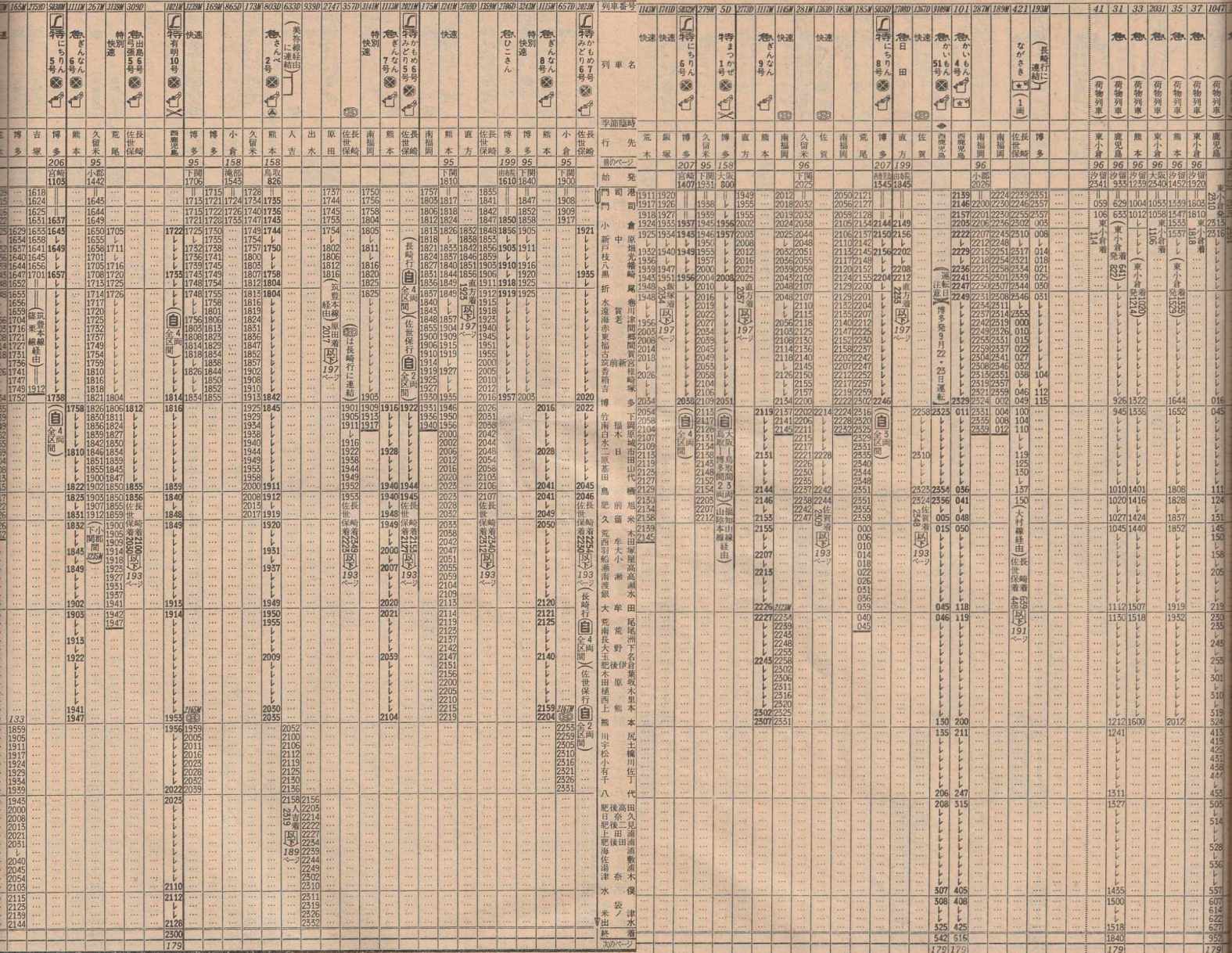

まずは名古屋・大阪・岡山から山陽・九州線方面の編成表。

寝台特急列車(ブルートレイン&581・583系電車)についてはシリーズ第1回などでご紹介しましたので、ここでは新大阪・大阪と九州方面を結ぶ夜行急行列車・・・大阪-大分間「くにさき」、新大阪-熊本間「阿蘇」、新大阪-長崎間「雲仙」そして新大阪-佐世保間「西海」の4本を見ていきます。

この急行4本はいずれも特急形14系座席車のモノクラス編成で「くにさき」は宮原区(大ミハ)、「阿蘇」「雲仙・西海」は熊本区(熊クマ)の車でした。この翌年1978年10月改正で、向日町区と熊本区から早岐区(門ハイ)に転入した14系が「くにさき」「西海」を担当することになったため、「雲仙・西海」は熊クマ車と門ハイ車の併結となりました。

「阿蘇」「雲仙・西海」に連結されている「ニ」は荷物車マニ37(大ミハ)で、かつての2等車(現在のグリーン車)スロ60を改造した車両です。スロ60は1950年代に登場した国内初のリクライニングシート車で、従来の2等車よりハイグレードな「特別2等車(特ロ)」・・・今でいうグランクラスやプレミアムカーのような存在だったのですが、冷房が設置されなかった等の理由で1960年代後半からマニ36・37などに改造され、新聞や小荷物を運ぶ専用車両として全国の旅客列車に併結、あるいは荷物車だけで構成された「荷物列車」などで活躍していました。14系客車に連結されるマニ37はブレーキの改造を受けています。

右上がマニ37 (『国鉄車両全ガイド』(高橋摂、日本交通公社出版事業局、1980))

「阿蘇」「雲仙・西海」はかつて東京と九州各地を結ぶ寝台車連結の夜行急行だったのですが、東海道・山陽新幹線の開業・延伸のたびに区間短縮と編成変更が行われ、新幹線博多開業の1975年3月改正で14系座席車編成となります。「くにさき」は1959年に京都-大分・都城間の夜行急行で登場し1年半程度の短命に終わりましたが、「阿蘇」「雲仙・西海」と一緒に14系編成で返り咲きました。

1977年においても名古屋・関西から九州方面への寝台特急がまだまだ多く運行され、これら4列車はそのサブとして位置付けられます。特急形の14系座席車を定期急行列車に投入するのはこれが初で、国鉄としても力を入れていたものと思われますが、普通車のみのモノクラス編成と罰ゲームのような簡易リクライニングシートでは夜行列車としての魅力に乏しいと言わざるを得ず、1975年に全車指定席で登場したものの利用は低迷、のち一部自由席となるとワイド・ミニ周遊券ユーザの利用で若干盛り返したようです(ワイド・ミニ周遊券は急行自由席が急行券なしで利用可能)。

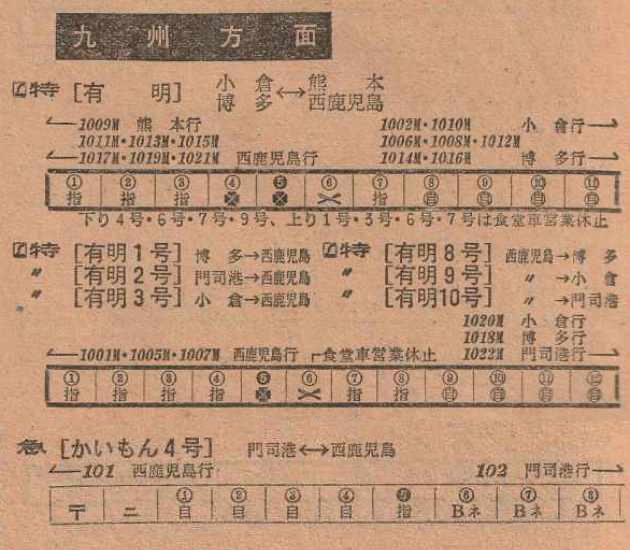

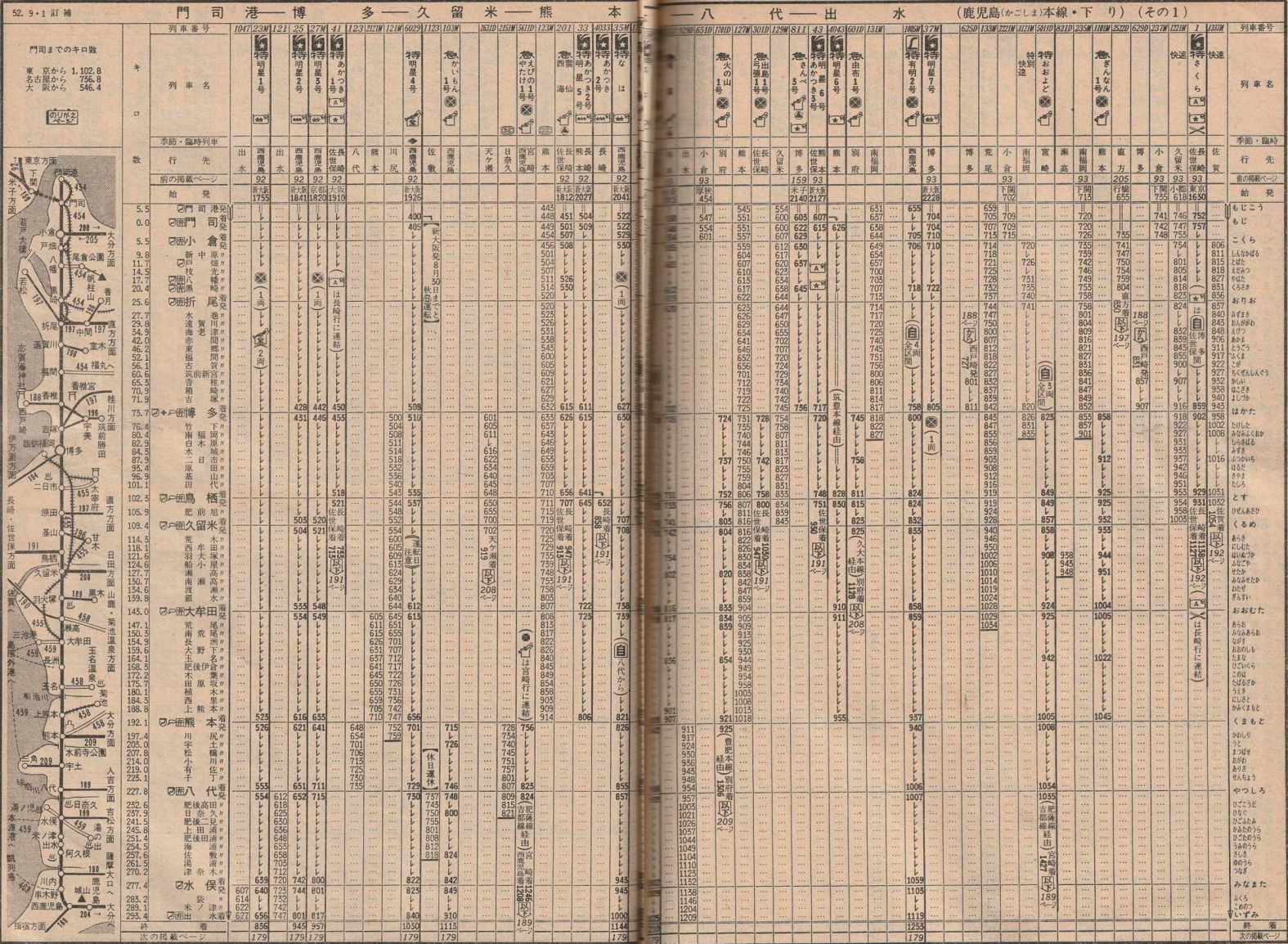

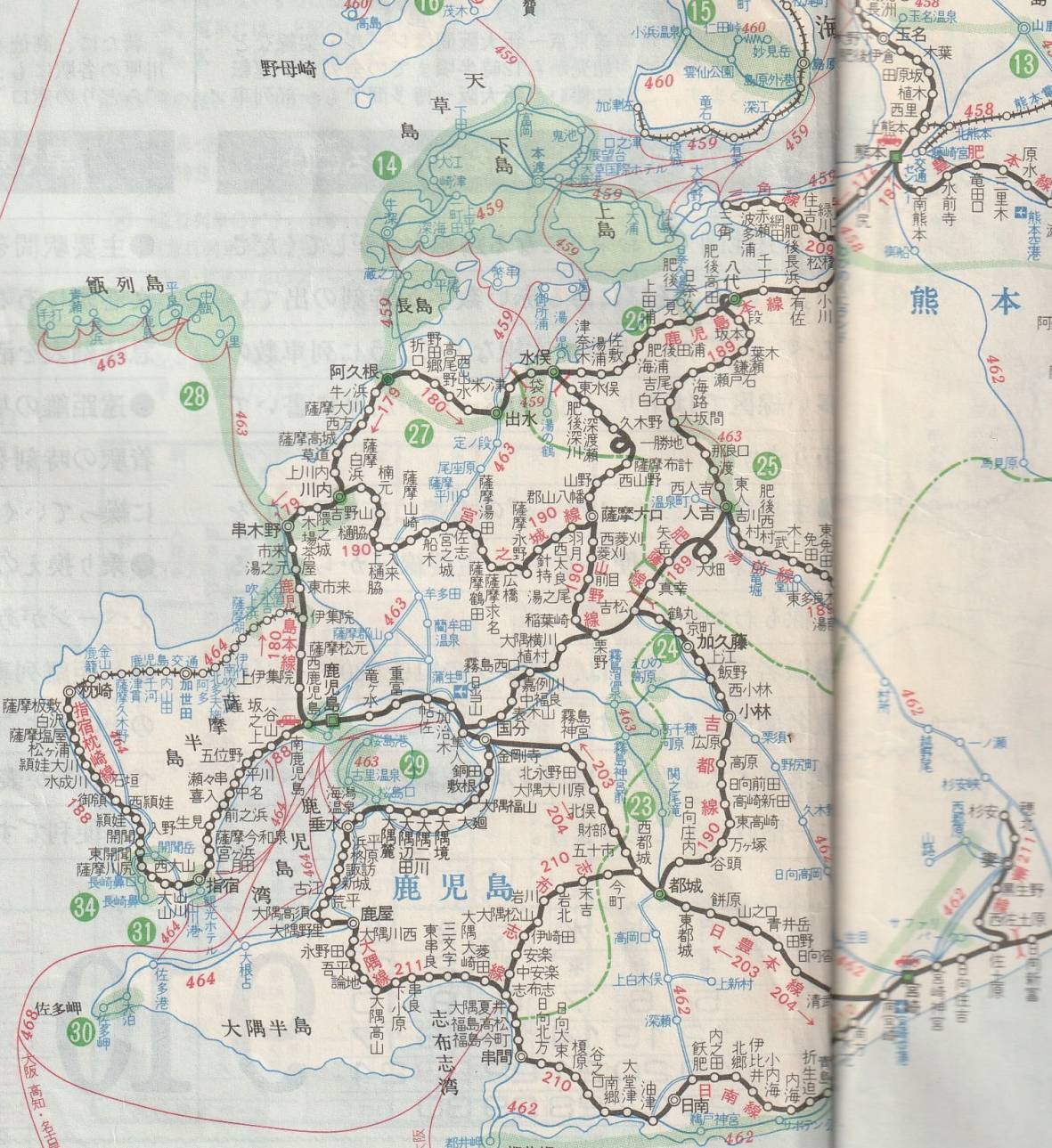

では、鹿児島本線から見ていきます。

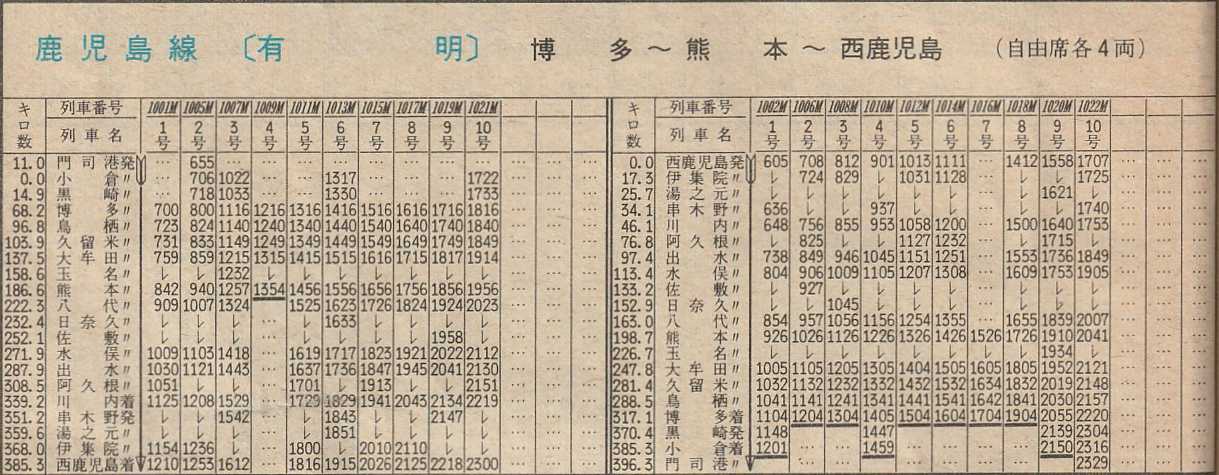

特急は西鹿児島(現・鹿児島中央)行のエル特急「有明」。編成は2パターンで、11両編成は日豊本線「にちりん」と共通運用の鹿児島区(鹿カコ)485系、12両編成は向日町区(大ムコ)の583系。後者のうち2号は西鹿児島駅で折り返して京都行「明星6」に、3号は新大阪行「明星7」となる運用です。

大ムコ583系は他にも「なは」「彗星」「金星」に充当されており、特に「金星」で名古屋駅着後は「しらさぎ」として富山駅まで往復、それから名古屋→「金星」→博多→「明星1」→新大阪→「なは」→西鹿児島→「有明10」→門司港→「有明2」→西鹿児島→「明星6」→京都→「明星3」→西鹿児島→「なは」→新大阪→「彗星1」→宮崎→「彗星3」→新大阪・・・というなかなかに激しい行路が組まれていました。

「有明」両編成とも食堂車が連結されているものの、利用者の減少傾向と食堂車スタッフ不足の中、583系全列車と485系編成の一部列車は営業休止で、全10往復中営業しているのは485系の3往復だけでした。営業休止となっても食堂車サシ581を編成から外せなかった理由はシリーズ第1回をご覧ください。

「有明」の1往復は門司港駅発着で、現在も早朝・夜間に発着する特急が設定されているのは、九州の鉄道発祥の地である同駅へのリスペクトや伝統的な部分が少なからずあるのかなと思っています。

「有明」を補佐する急行列車は博多-熊本間急行「ぎんなん」昼行9往復と博多-西鹿児島間急行「かいもん」昼行3往復(うち1往復は熊本-西鹿児島間)&夜行1往復。「ぎんなん」は熊本城(銀杏城)、「かいもん」は薩摩半島にある開聞岳に由来します。

「車両の編成ご案内」では完全無視の「ぎんなん」、昼行「かいもん」は457・475系電車(鹿カコ)のオール普通車6連とグリーン車・半室ビュフェ車付き7連の運用で、すでに営業を休止していたビュフェ(サハシ455)は翌1978年10月改正で編成から外され、九州内の急行形電車は6連(+付属3連)に統一されました。

門司港発着の夜行「かいもん4」は1〜2号車オハ47+3〜5号車ナハ10+10系B寝台車(鹿カコ)3両という編成で牽引機はED76(鹿)、西鹿児島方に郵便車スユ16と荷物車マニ60が連結されています。

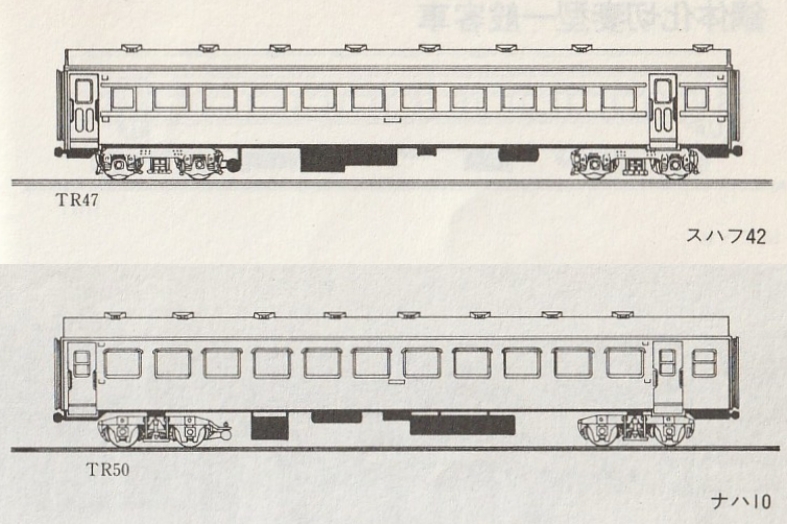

オハ47は現在カフェレストランをやっているオハ46の姉妹車両でいかにも無骨な旧型客車という外観なのに対し、1955年に開発された軽量客車ナハ10は、窓が大きくて内装も明るいヨーロピアンスタイルで登場し、その後の車両軽量化のモデルともなった斬新な車両でした。

下図のスハフ42など、従前の旧型客車は窓の上下に端から端まで補強板(上:ヘッダー、下:シル)が取り付けられていたのに対し、ナハ10はノーシル・ノーヘッダーのすっきりした外観。3等車・普通車の塗色はもともと茶色(ぶどう色2号)が基本で、蛍光灯化や内装張り替えなどのリニューアル工事とともに順次青色(青15号)に塗り替えられたものが大半を占めるようになり、オハ47とナハ10も青色を纏っていましたが、リニューアルされないまま最期まで茶色のままだった車両も各地でちらほら見受けられました。

『国鉄車両全ガイド』から

このほか、鹿児島本線を経由して他路線に乗り入れる優等列車もありますが、それらについては次回以降、乗り入れ先の路線の項でご紹介します。

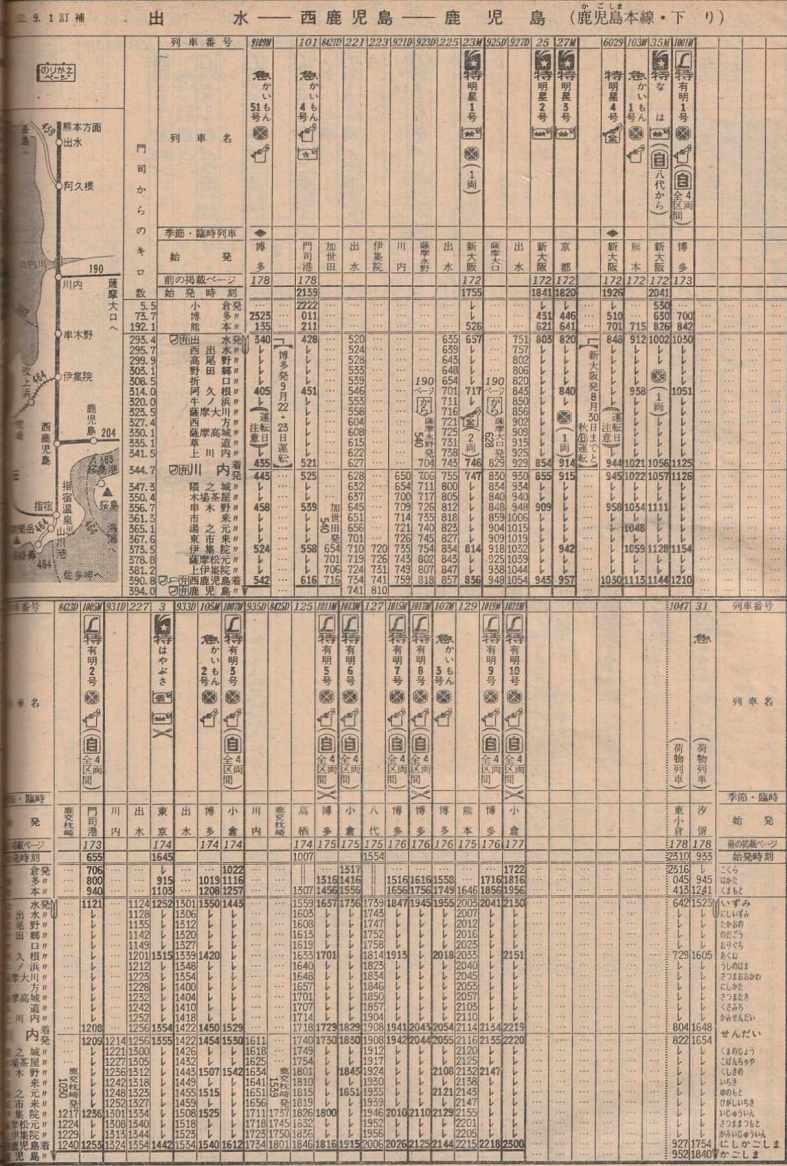

鹿児島本線は熊本駅を境にグッと列車本数が減り、八代駅以南は一部(湯浦-津奈木間、木場茶屋-串木野間、東市来-鹿児島間)を除いて単線区間となります。さらに出水駅からは鹿児島方面行が特急(寝台特急含む)が16本、急行が4本、普通8本の優等列車街道で、電車は優等列車のみ&普通列車は客車・気動車率が極めて高いというのも、九州に限らず当時の交流電化区間によくある形態でした。伊集院-西鹿児島間で行われていた鹿児島交通(旧・南薩鉄道)の国鉄線乗り入れについてはこちらのページをご覧ください。

また、水俣駅では山野線、川内駅では宮之城線が接続していて、宮之城線からは西鹿児島直通の普通列車が乗り入れています。宮之城線にはかつて急行「からくに」がありましたが、1977年当時は普通列車のみの運行となっていました。なお、両線のダイヤをこちらに掲載しています。

鹿児島本線に戻って・・・

この後、1980年10月改正で「ぎんなん」と昼行「かいもん」は「有明」格上げの形で廃止され、博多方面と熊本駅・西鹿児島駅を結ぶ優等列車は特急「有明」と夜行急行「かいもん」の2本立てとなります。

JR移行直前の1987年3月改正では、熊本発着の「有明」を延長して豊肥本線水前寺駅乗り入れを開始。当時の豊肥本線は全線非電化だったので、水前寺方にDE10と電源車代わりのスハフ12を連結して下りは牽引・上りは推進のプッシュプル運転をしていました。

よんかくは熊本駅でこの光景を動画に収めていたので、あまり画質は良くないですがご覧ください。この時は南福岡区(門ミフ)の783系ハイパーサルーン「ハイパー有明」で、DE10の次位はスハフ12ではなく貨物列車用車掌車ヨ8000にディーゼル発電機を積んで電源車としたヨ28000が使用されていました。

【動画】豊肥本線に乗り入れる「有明」(1991年11月17日)

地上駅時代の熊本駅、ホーム屋根上にはテルハ(ホーム間で荷物・郵袋を運ぶ横移動式クレーン)が見え、連結シーン背後の豊肥本線ホーム?にはキハ58系のお座敷車両「BunBun」の姿もあります。懐かしい・・・

さて、鹿児島本線は接続する支線が大変多く、今回だけではとても話しきれないので、次回以降は本線別ではなく九州北部・中部・南部のようにゾーン別にご紹介する予定です。

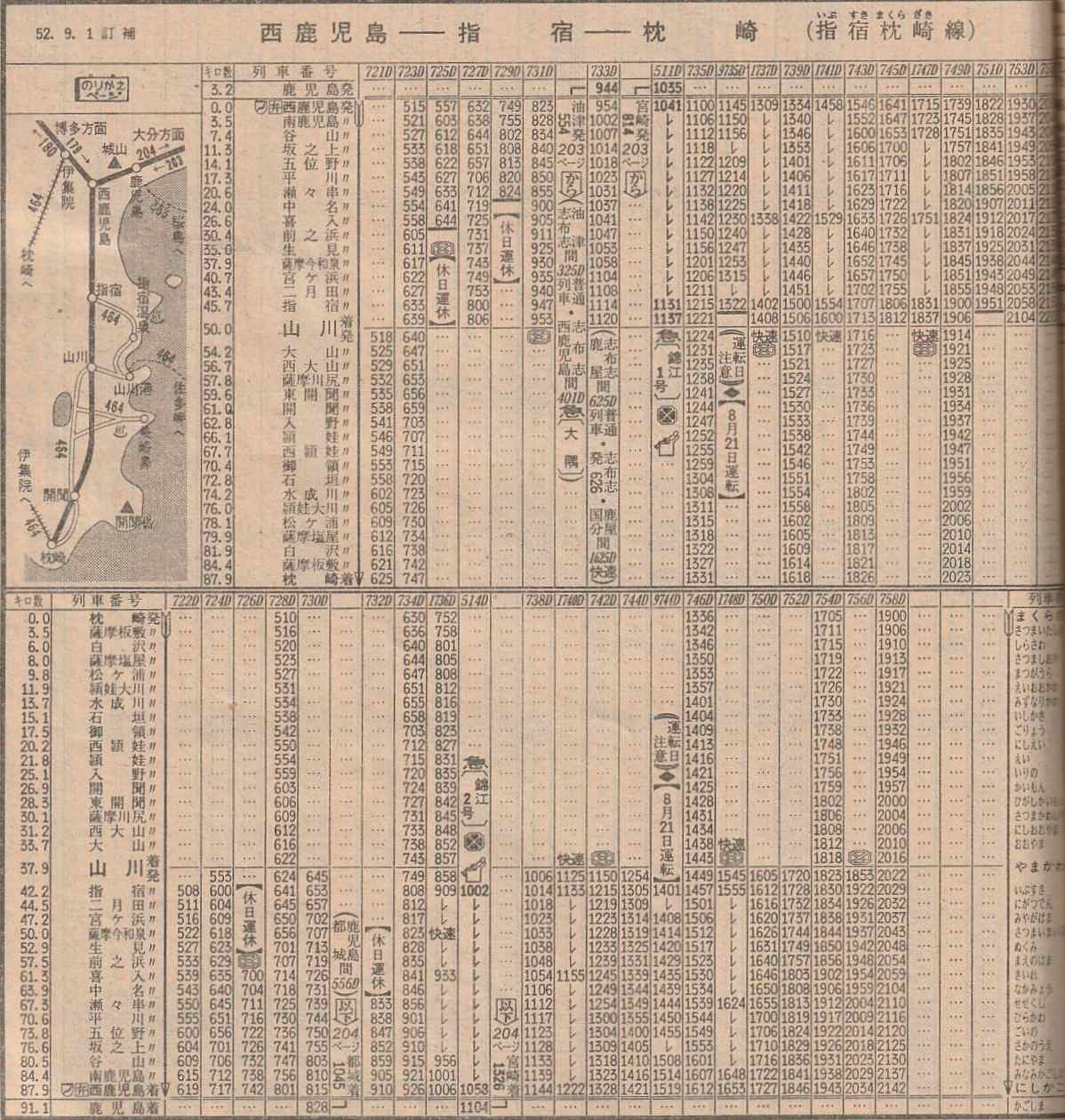

というわけで、鹿児島本線最南端の支線・指宿枕崎線で今回は〆としたいと思います。急行は西鹿児島-宮崎間「錦江」4往復のうち1往復の山川・指宿発着便と、油津発日南線・志布志線(廃止)・日豊本線経由の「大隅」(「大隈」にあらず)が片道のみ普通に化けて当線に乗り入れています。現在の鹿児島中央-喜入間は1時間に2〜3本の高頻度運転となっていますが、こうして見ると当時はかなりのんびりしたスジです。

のんびりしているのも道理で、当時の指宿枕崎線は通票(タブレット)閉そく式。西鹿児島▲南鹿児島●谷山■五位野▲瀬々串●中名■喜入▲前之浜●生見■薩摩今和泉▲宮ヶ浜(楕円)指宿●山川■西頴娃●枕崎という通票種別でした。「錦江」は(運転停車がなければ)最大10駅で通票通過授受をやっていたことになり、喜入駅と指宿駅にしか停まらない快速もまた同様だったことになります。

「錦江」はグリーン車キロ28を含む鹿カコ28・58・65系気動車4連の運用ですが、これ以前には5両編成中キロ28を2両連結していた時期がありました。10両以上の長編成でグリーン車2両はあっても、短編成の定期急行列車でグリーン席率40%は破格の待遇と言え、当時人気の新婚旅行先だった南九州、しかも指宿駅と宮崎駅を直結する「錦江」はハネムーン列車としての需要が大きかったことがうかがえます。>ことぶき周遊券の威力?

最初に「初心に帰り気を引き締めて」とか「真摯に」とか言ってましたが、見返してみればやっぱり今回も脱線・雑談・余談・蛇足だらけに終わってしまいました(汗

次回は主に日豊本線を、初心に帰り気を引き締めて真摯に見ていくこととします。