列車の編成ご案内1977 〜西日本2〜

東海道本線の名古屋以西と北陸方面を訪問することとします。

前回は結構な消耗戦だったので、今回はシンプルにいきたいと思います。←と言いつつまた長くなりそうな予感

日本海縦貫線の昼のスター「白鳥」はボンネット型先頭車の青森区(盛アオ)485系。青森区の485系のうち12両編成は「いなほ」「ひばり」など、13両編成は「白鳥」専用だったようです。よんかくが2001年2月に青森→大阪間を乗り通した時は食堂車なし・グリーン車1両の9両編成で車両所属も向日町区(大ムコ)に変わっていました。当然ながら乗客は途中駅で何回も入れ替わり、富山・金沢から大阪までは「雷鳥」代わりの利用が意外と多かったのがちょっとした驚きでした。

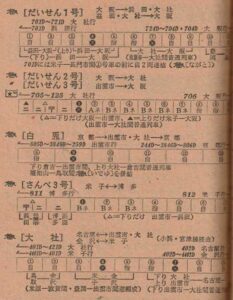

あぁ「紀州」が目にチラつく・・・

こちらで出てきた寝台特急「日本海」は早岐区(門ハイ)の14系寝台車(3段式ハネ)、「日本海」の臨時便と「つるぎ」は宮原区(大ミハ)の24系25形(2段式ハネ)でした。

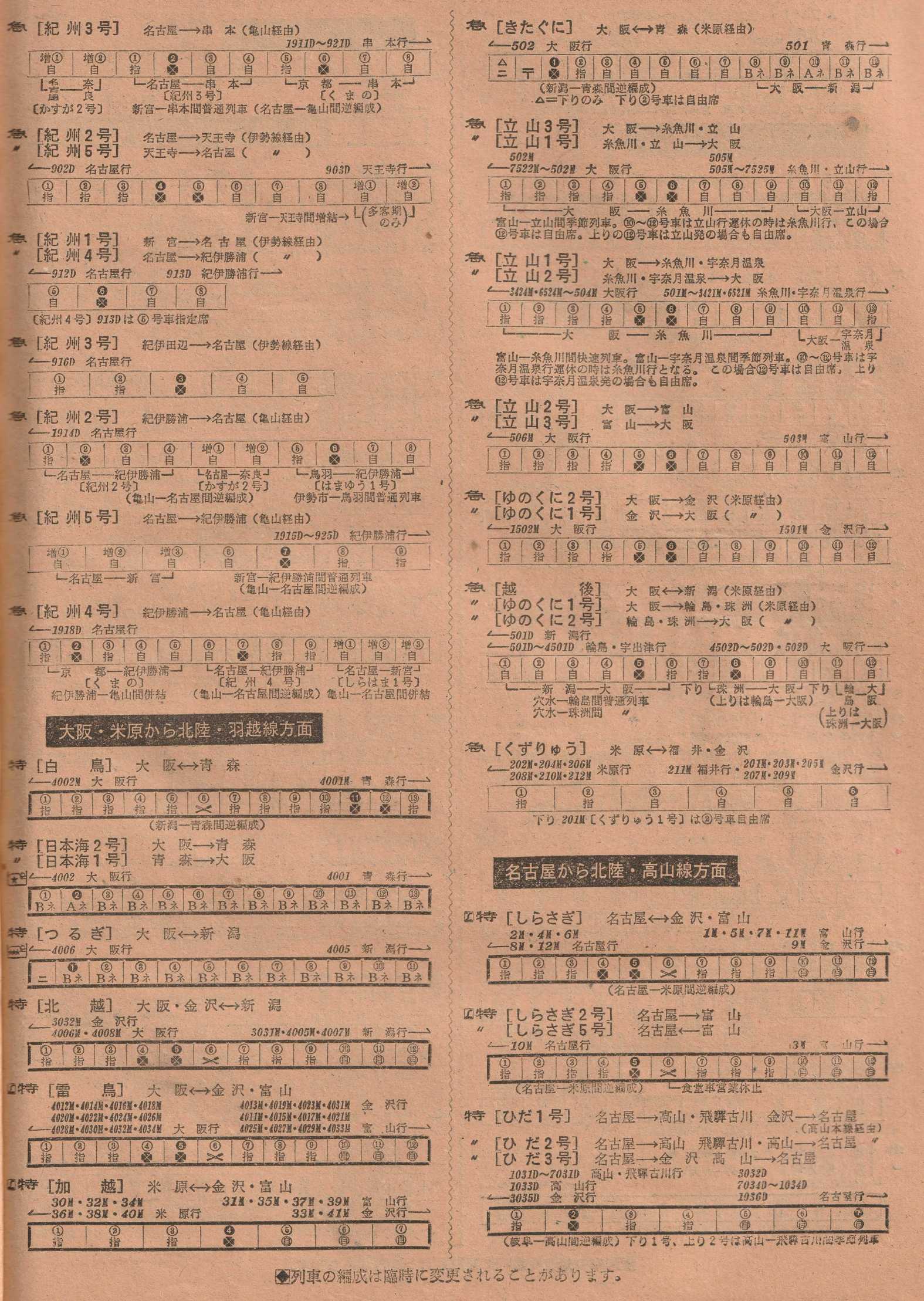

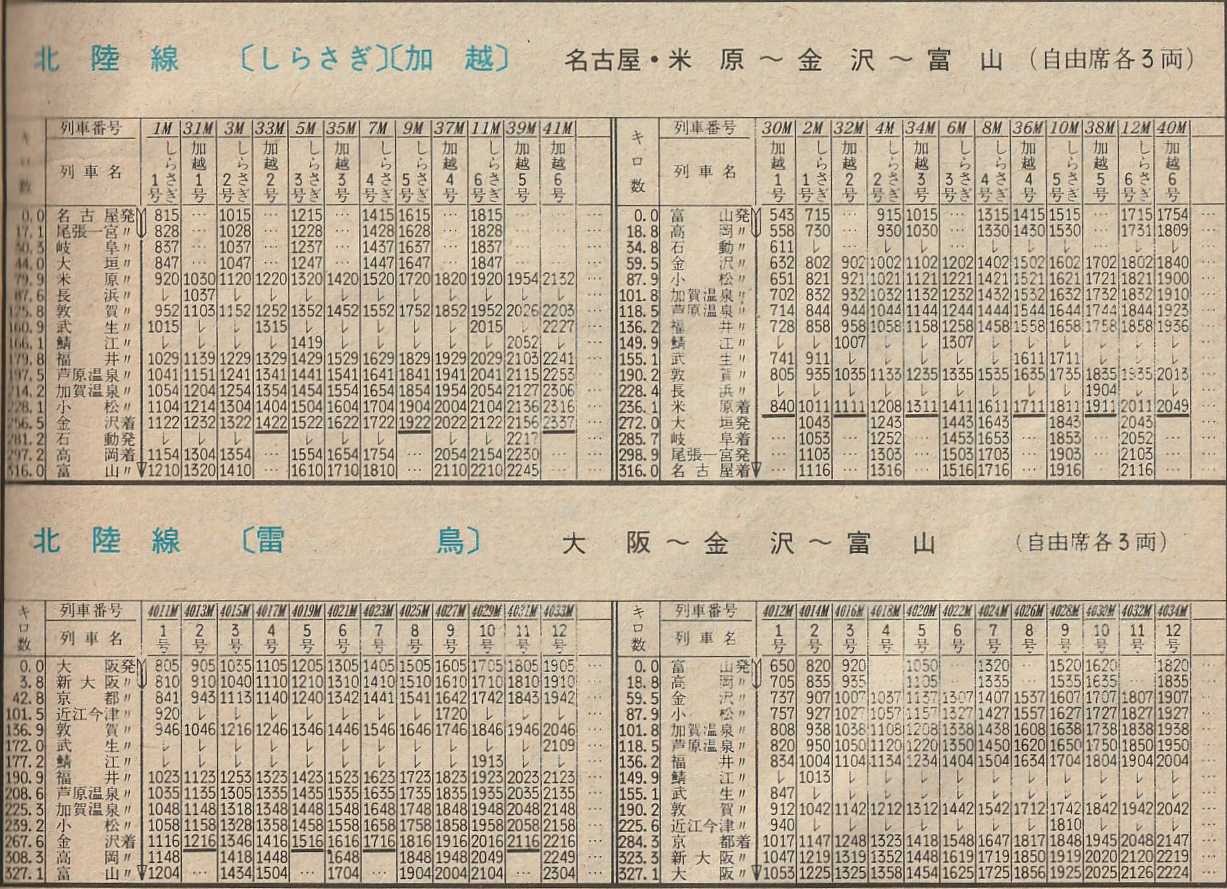

特急「北越」は大阪-新潟間2往復、金沢-新潟間1往復の運転で、大阪-金沢・富山間エル特急「雷鳥」と共通運用の大ムコ485系。大阪発着の「北越」は翌年1978年10月改正で「雷鳥」の新潟延長便に統合され、金沢-新潟間の1往復となります。

米原-金沢・富山間エル特急「加越」は「しらさぎ」の姉妹列車のように見えますが、かつて米原経由で走っていた「雷鳥」が湖西線経由に移った代替措置として1975年3月改正で新たに設定されたもので、名古屋と北陸を結ぶ使命の「しらさぎ」とは成り立ちを異にしています。車両は金沢所(金サワ)の485系7両の「加越」専用編成が運用されていました。ただ、米原以東からなら「しらさぎ」に乗ればいいし、京都以西からなら「雷鳥」があるし、新幹線接続と言っても米原駅には「こだま」しか止まらないし、いったいどんな客層をターゲットにしていたのかもうひとつ分かりづらい列車でした。

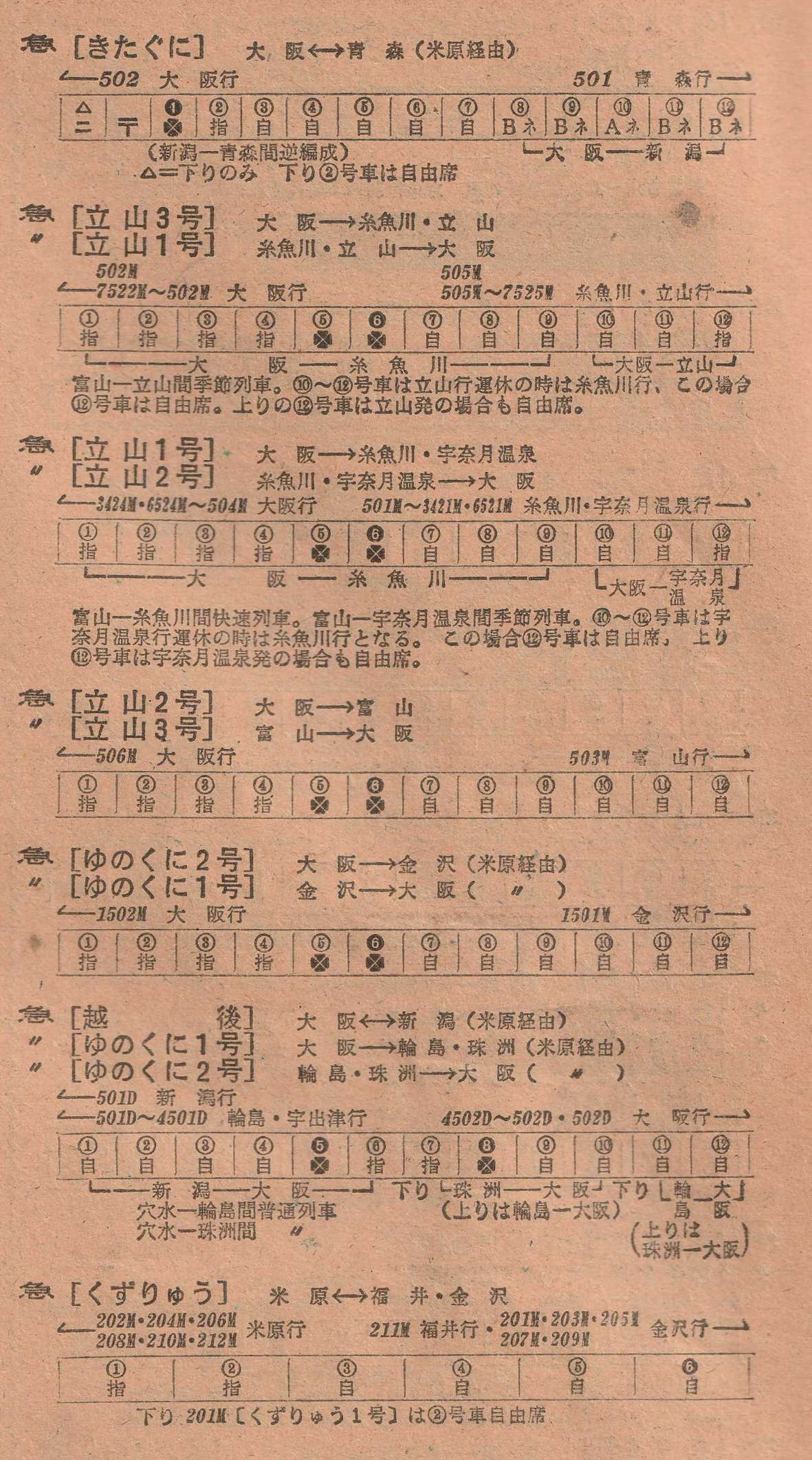

北陸路をゆく急行列車は大阪-青森間「きたぐに」、富山急行「立山」と金沢急行「ゆのくに」。

「きたぐに」はシリーズ初回にもチラっと出ましたが、大ミハの10系寝台車、スロ54形と12系座席車でロネ+ハネ+ロザ+ハザのカルテット編成(ロネ・ハネは大阪-新潟間の連結)を組む夜汽車でした。

「立山」には金サワの457系が運用され、日に3往復しています。夜行の大阪発下り「立山3」は糸魚川行に季節運転の富山地方鉄道立山行を併結し、昼行の下り「立山1」も富山地鉄宇奈月温泉行を併結。立山行・宇奈月温泉行の運転がない日は12両全てが糸魚川発着となっていました。いずれも12号車が下りのみ指定席なのは長野電鉄湯田中行「志賀」と同じく、国鉄側からの直通客専用車両という意味合いを持たせていたのかも知れません。

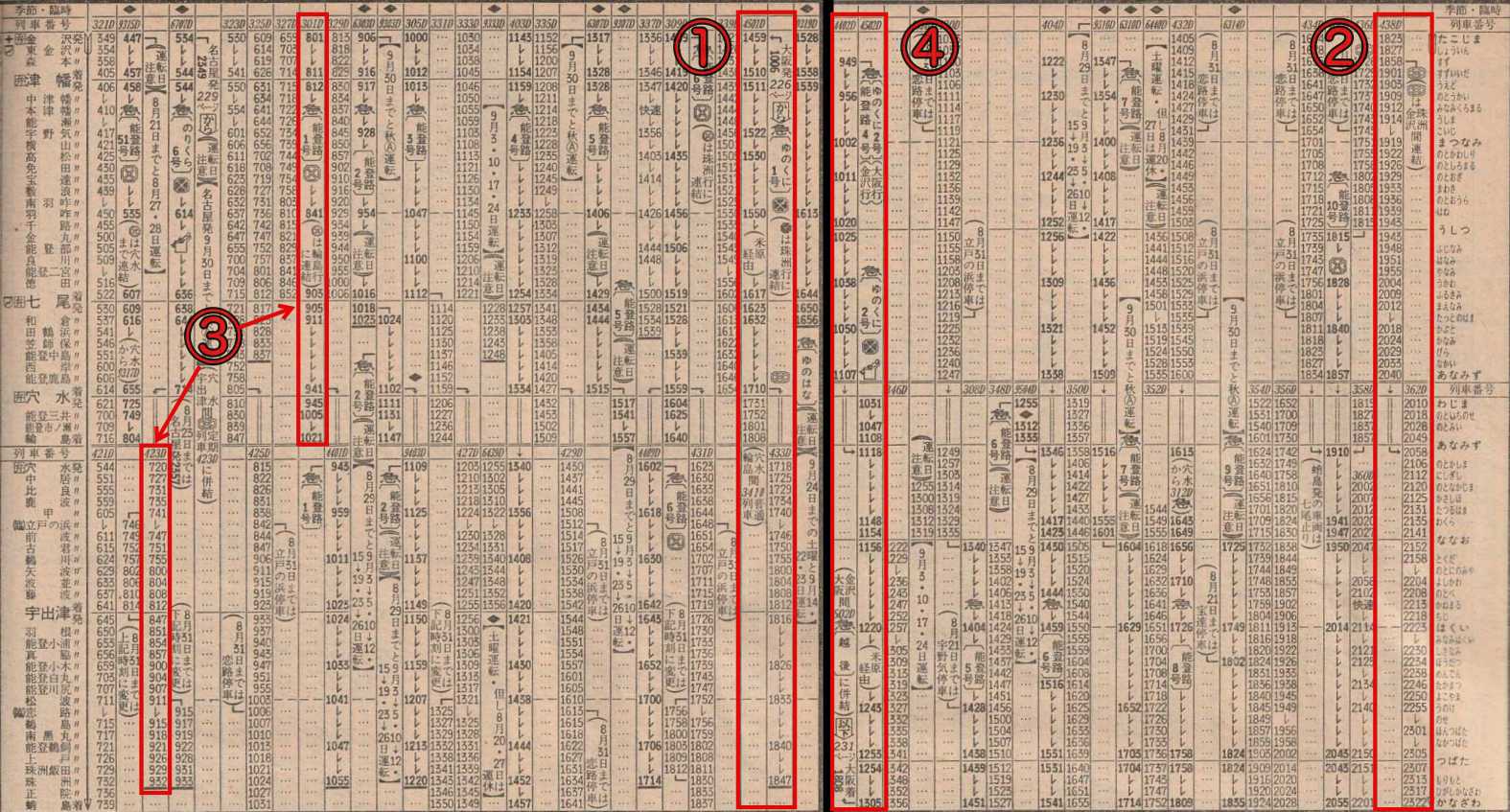

「ゆのくに」は電車1往復、気動車1往復。電車は「立山」と共通運用の金サワの457系で単純に大阪-金沢間を往復するだけですが、気動車の方は基本編成の1〜6号車が新潟急行「越後」となり、下り7〜12号車の「ゆのくに」は金沢駅で切り離されて七尾線に乗り入れ、穴水駅で輪島行(11〜12号車)と能登線珠洲行(7〜10号車)に再分割されます。グリーン車付きの珠洲行7〜10号車が大阪行は輪島発に、輪島行11〜12号車が珠洲発になっているのが不思議ですが、七尾線・能登線の時刻表を見れば倶利伽羅いやカラクリはだいたい分かります。能登方面への急行「能登路」のうちグリーン車連結列車が運用解明のヒントとなります。

①大阪から「ゆのくに1」が輪島駅・珠洲駅に到着。

②蛸島発金沢行普通438Dに珠洲駅から併結(「グリーン車は珠洲・金沢間連結」の注記)。

③翌日、金沢駅から急行「能登路1」グリーン車付き編成が輪島駅へ、穴水発珠洲行普通列車が珠洲駅へ到着。

④珠洲発「ゆのくに2・能登路4」とグリーン車付き輪島発「ゆのくに2」が穴水駅で併結、金沢駅で「能登路4」を切り離して「ゆのくに2」は新潟発「越後」に併結され大阪へ。

この気動車「ゆのくに」「越後」には「ちくま」と共通運用の長野区(長ナノ)のキハ58系が充当されていました。普通車2両をグリーン車で挟むという妙な「ちくま」編成にちょっと違和感を覚えていたので、ちょっとすっきりしました(笑 また「能登路」の車両は基本的に七尾区(金ナナ)持ちの普通車4連だったので、④で併結された「能登路4」も金ナナ車だったものと思われます。

1977年当時の「能登路」の金ナナ車にはキハ58系のほかキハ26というのもいました。キハ26は1950年代半ばから「準急用」として製造されたキハ55系列で、55形は2エンジン、26形は1エンジンという関係です。車体断面が小さく座席幅やシートピッチも狭く非冷房だったため、準急列車廃止後は普通列車への転用が進みましたが「能登路」にはかなり後年まで運用されていたようで、七尾線電化後にもセミクロスシート化されたキハ28や3ドアの415系が使われるなど「能登路」は遜色急行の香り高き列車でした。

キハ55系主体の急行「平安」など@1967/3(鉄道ピクトリアルNo.955(2019年1月号))

このほかの急行列車として、「加越」のサブである米原-福井・金沢間「くずりゅう」は金サワの475系モノクラス6連。早朝発車の米原行「くずりゅう1」のみ福井発で、他は金沢発着便が4往復半の運転でした。敦賀駅からは米子発山陰線・宮津線・小浜線経由の金沢行「大社」が乗り入れます。「大社」については次回山陰方面の項で詳述します。

北陸本線の東半分〜信越本線方面(現在のあいの風とやま鉄道・えちごトキめき鉄道など)には金沢-青森間急行「しらゆき」が、電化区間だけを走る架線下気動車急行として気を吐いていました(気動車だけに)。これについては糸魚川駅で大糸線経由松本行「白馬」を分割併結し、さらに秋田駅では仙台-青森間「きたかみ」を分割併結するという、気動車で運転せざるを得ない事情があったからです。編成は「しらゆき」本体2〜10号車(1号車は欠車)が秋田区(秋アキ)、増1〜3号車「白馬」が松本区(長モト)で、下り青森行でいうと秋田駅で2〜5号車が切り離されて「きたかみ」1〜5号車が青森方に併結されるので、編成は青森方から1〜5+10〜6号車(新潟から逆編成のため)という変則10両編成となります。

また、青海発越後線経由新潟行急行「ひめかわ」も地味に1往復だけ走っています。キハ58系の4両編成(所属不明。新ニイ?)で、柏崎駅で2両を解結して青海-柏崎間は2両での運転でした。糸魚川駅のひとつ富山寄りの普通列車しか停まらない青海駅が発着駅となった理由は定かではありませんが、当時は2面4線と広い貨物ヤードを持ち、駅周辺は旧・青海町の中心地だったことが関係しているのかも知れません。

前回の「紀州」「きのくに」一派もそうでしたが、気動車の運用は融通無碍というか自由奔放すぎて車両運用愛好家を混乱に陥れることが少なくありません。

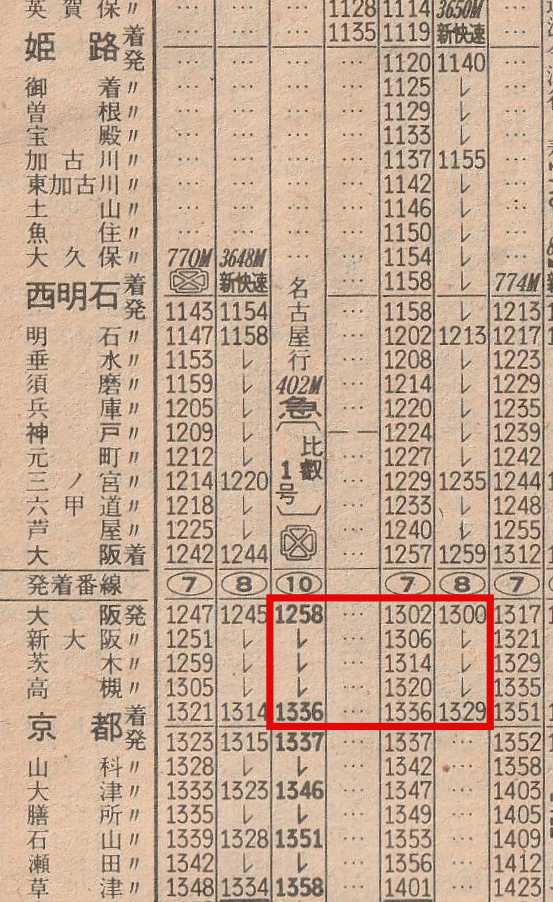

あと東海道本線名古屋以西ということで言えば、名古屋-大阪間急行「比叡」が自由席グリーン車付き153系8連(大ミハ)で運転されていました。2往復(名古屋730→1014大阪1258→1544名古屋1625→1911大阪、大阪1746→2046名古屋)が設定され、特に大阪・京都方面から大垣駅や岐阜駅など新幹線のスキマ需要に応える形となっていたものと思われますが、複々線区間では急行料金不要の列車に抜かれる醜態を晒すなど、米原駅や大垣駅での乗り換え不要という点だけが「比叡」の存在価値、みたいな感がありました。

新快速に抜かれ快速に追いつかれ・・・

この当時は急行以上の列車は国鉄本社所轄の外側線(列車線)、新快速以下は大阪鉄道管理局所轄の内側線(電車線)を走行するという厳然たる区別があったため、電車線の新快速が列車線の「比叡」を追い抜いていたことになります。これに限らず大阪-京都間では特急「雷鳥」などでも同様の現象が発生していて本社と大鉄局との間でイサカイになっていたわけですが、最終的には本社が「雷鳥」のスジをずらして新快速に抜かれないような細工をすることで一定の決着となったようです。>特急は新快速ごときに負けない特急らしい速度で走るべし

次回は山陰・山陽方面に進んでまいります。