列車の編成ご案内1977 〜東海3 & 西日本1〜

現在のJR東海エリアから西日本エリアへと入ってまいります。

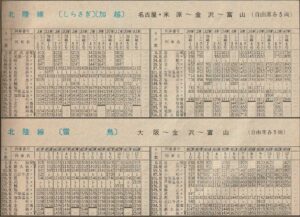

関西本線、紀勢本線の特急は「くろしお」。紀勢本線電化前のこの当時は、1往復だけですが紀伊半島一周・名古屋-天王寺間ロングランの「くろしお」1D・2Dが走っています。車両は和歌山区(天ワカ)キハ80系のグリーン車・食堂車付き7連の基本編成と普通車3連の付属編成で、1D・2Dには「はつかり」型ブルドッグフェイスキハ81使用の付属編成が限定運用されていました(名古屋方先頭車はキハ82)。

このキハ81は尾久区に新製配置され「はつかり」「つばさ」でデビュー、秋田区へ転出し「いなほ」「ひたち」に使われたのち1972年に老朽車両のサロン天王寺鉄道管理局管内へ流れ着いたもので、最後の働き場として1978年10月の紀勢本線電化完成まで「くろしお」の先頭に立ち続けました。現在はキハ81 3が京都鉄道博物館で展示されています。

キハ81@京都鉄道博物館(2016年7月2日)

1977年というと紀勢本線亀山-新宮間は通票(タブレット)閉そく式だったので、名古屋発着「くろしお」は通票通過授受しながら走っていたことになります。運転席横には駅の通票授器からタブレットキャリアを取り去る用具であるタブレットキャッチャーと、キャリアのタブレット収納部が窓ガラスや車体に当たって破損させるのを防ぐためのタブレット防護柵、タブレット防護板が取り付けられていました。

タブレットキャッチャー撤去跡、窓のタブレット防護柵、右端にネジ留めのタブレット防護板

以前もご紹介しましたが、YouTubeにキハ81のプロモーション映画「ディーゼル特急 キハ81系はつかり」が上がっています。「はつかり」走行シーンや液体式気動車の解説、そして懐かしい車両もたくさん出てくる感激の映像です。よんかく的には1:08と1:26から始まる通票通過授受シーンがツボでした(爆

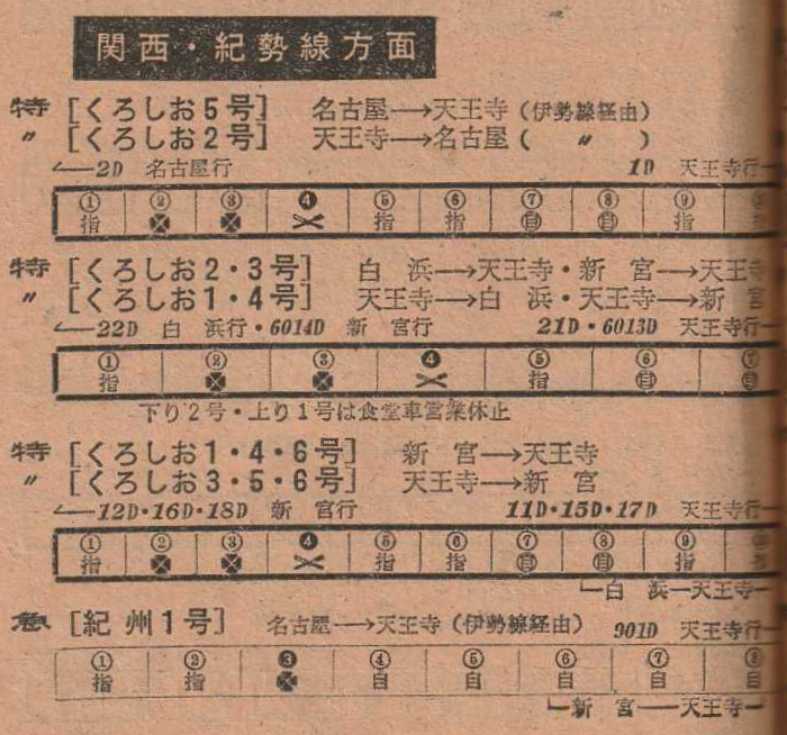

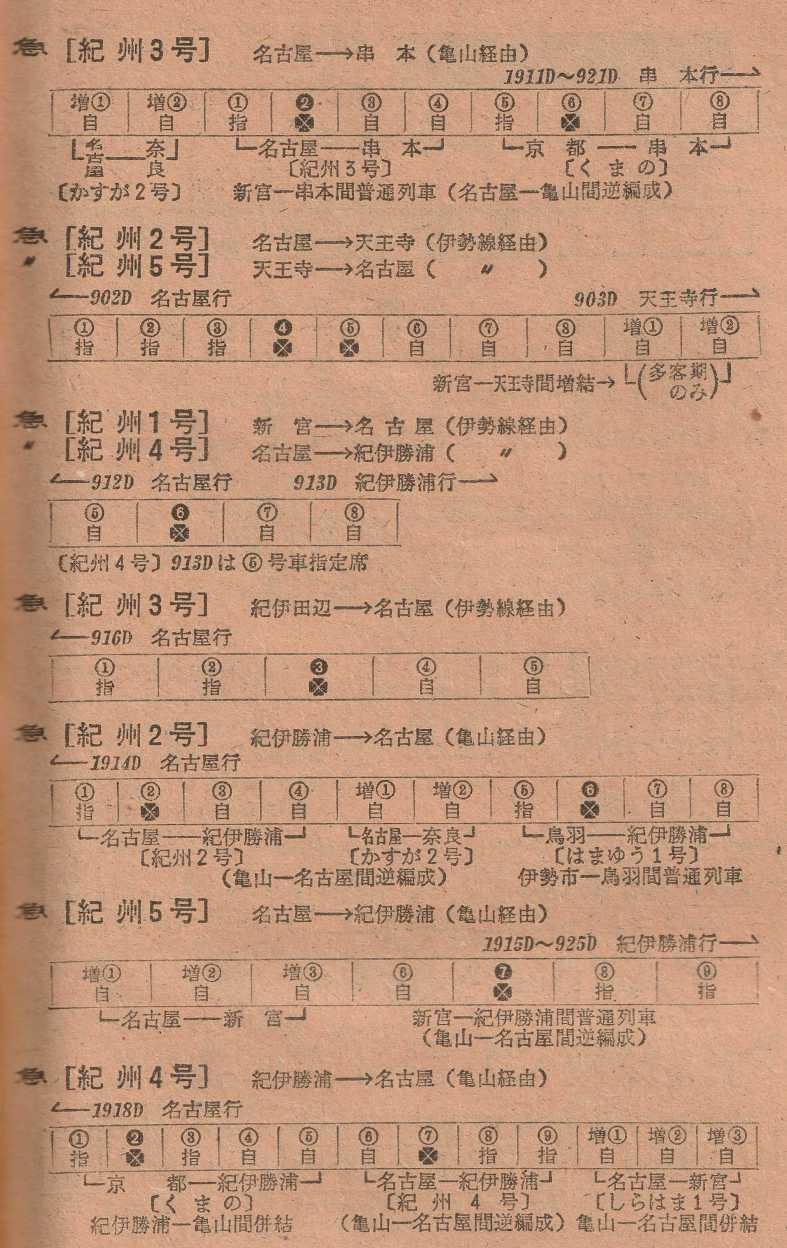

本題に戻って関西本線・紀勢本線の急行列車を見ていきます。

前ページから「紀州」だけがずーっと続いていますが、なぜか天王寺口の「きのくに」がこの編成表では完全無視されています。さてこの名古屋発着急行「紀州」は今の特急「南紀」の前身にあたる列車で、行き先が新宮、紀伊勝浦、串本、紀伊田辺そして紀伊半島を一周して天王寺、とバラエティに富んでいるうえに、編成図にいきなり「くまの」「かすが」「はまゆう」「しらはま」の名が出現し、「紀州ファミリー」ともいうべき複雑な急行ネットワークが構築されています。

運用車両はキハ58・28とキハ65。2エンジン車のキハ58には冷房電源用エンジンがないためキハ28から冷房用電力を受けていたのですが、勾配線区では非力なキハ28を多く連結すると出力不足となるジレンマがあり、気動車急行の完全冷房化を阻む要因ともなっていました。そんな中登場したキハ65は大出力の走行用エンジンと冷房電源用エンジンを搭載した強力形気動車で、キハ58・28編成の中に1〜2両組み込むだけで編成全体の冷房化と出力アップを実現するというビタミン剤みたいな車です。このほか、信越本線電化により余剰となった横軽対策車キハ57が長野区から名古屋区・美濃太田区へ数両転入しており、他形式に混じって急行運用に就いていました。

ここで「紀州」各列車について編成表記載順に箇条書きしてみます。1号、2号といった号数は現在と違って上り・下りごとに付番されていたのでややこしくなっています。なお、運用や車両所属は資料でもわからない部分がありましたのでよんかくの推測が入っている部分もあります。

(1) 名古屋発「紀州1」は美濃太田区(名ミオ)の5連が天王寺まで顔を出しており、新宮から増結の3連は天ワカ。天王寺で折り返して「きのくに13」で白浜着、翌日に紀伊田辺→名古屋「紀州3」となります。→(5)へ。

(2) 名古屋→串本「紀州3」は基本編成1〜4号車が名ナコ、増1〜2号車「かすが2」奈良行は天ワカ、亀山で併結される5〜8号車の京都→串本「くまの」が向日町区(大ムコ)という寄り合い所帯でした。→(6)へ。

(3) 名古屋-天王寺間「紀州2・5」は名ナコ8連、多客期の増1〜2号車は天ワカ。

(4) 新宮→名古屋「紀州1」と名古屋→紀伊勝浦「紀州4」は5〜8号車の変則4両編成(大ムコ)。→(6)へ。

(5) 紀伊田辺→名古屋「紀州3」は名ミオの5連。もと名古屋→天王寺「紀州1」編成で、名古屋へ戻った後は高山本線急行「のりくら」運用に就きます。

(6) 紀伊勝浦→名古屋「紀州2」は(2)の「紀州3」1〜4号車の折り返し、5〜8号車の鳥羽行「はまゆう1」は(4)の「紀州4」の折り返しと考えられます。編成図では増1〜2号車奈良行「かすが2」(天ワカ)が「紀州2」と「はまゆう1」とでサンドイッチにされていますが、「はまゆう1」は多気から参宮線に入り「かすが2」は亀山で併結されるので、実際にこのような編成で走ることはありません。

(7) 名古屋→紀伊勝浦「紀州5」は夜行列車で、6〜9号車の4両編成+新宮行増1〜3号車(いずれも名ナコ?)が連結されます。→(8)へ。

(8) 紀伊勝浦→名古屋「紀州4」は(7)の「紀州5」の折り返し6〜9号車の4両編成。1〜5号車(大ムコ)は京都行「くまの」ですが(2)に記載の串本行「くまの」は4両編成で、上下で両数が異なる風変わりな列車でした。亀山→名古屋は増1〜3号車(天ワカ?名ナコ?)「しらはま1」を併結。

そもそも「しらはま」は奈良線・桜井線・和歌山線経由で京都-白浜間を結ぶ列車で、京都→白浜「しらはま1」と白浜→京都「しらはま2」のペアが運行されていますが、(8)の新宮発名古屋行「しらはま1」は京都をガン無視するばかりか片道しか設定がなく、ただでさえクセ強な紀州ファミリーをさらに混乱させています。

書いてるうちによんかくもかなり混乱してきました(大汗

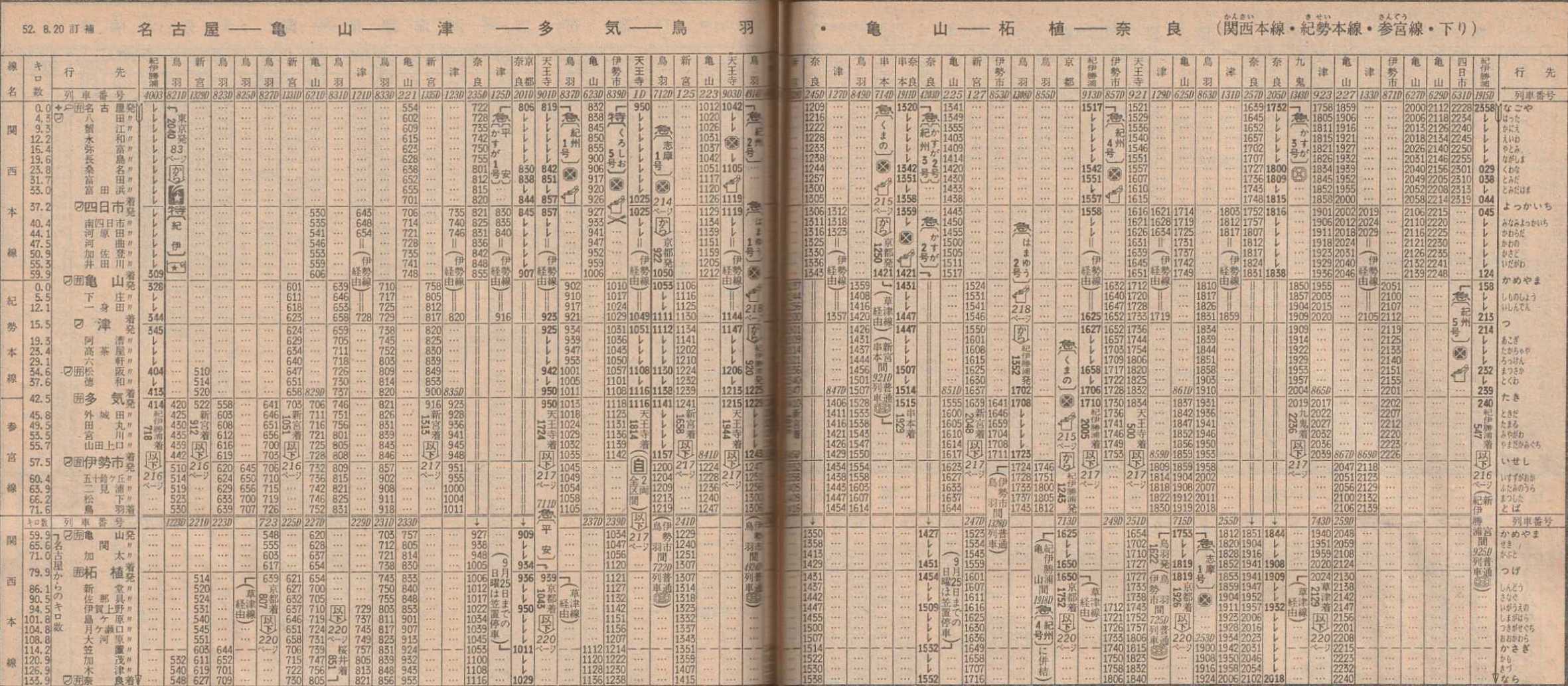

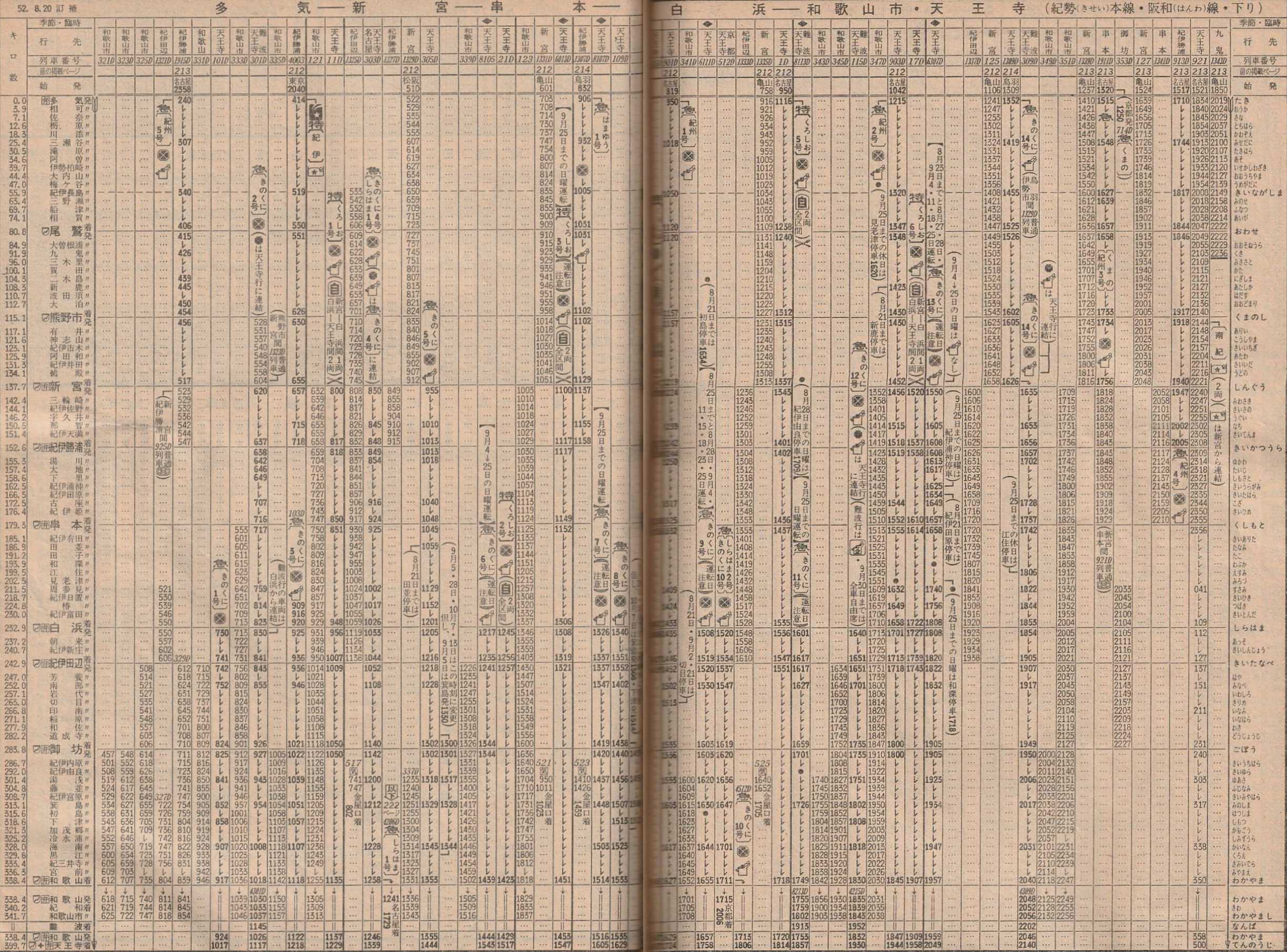

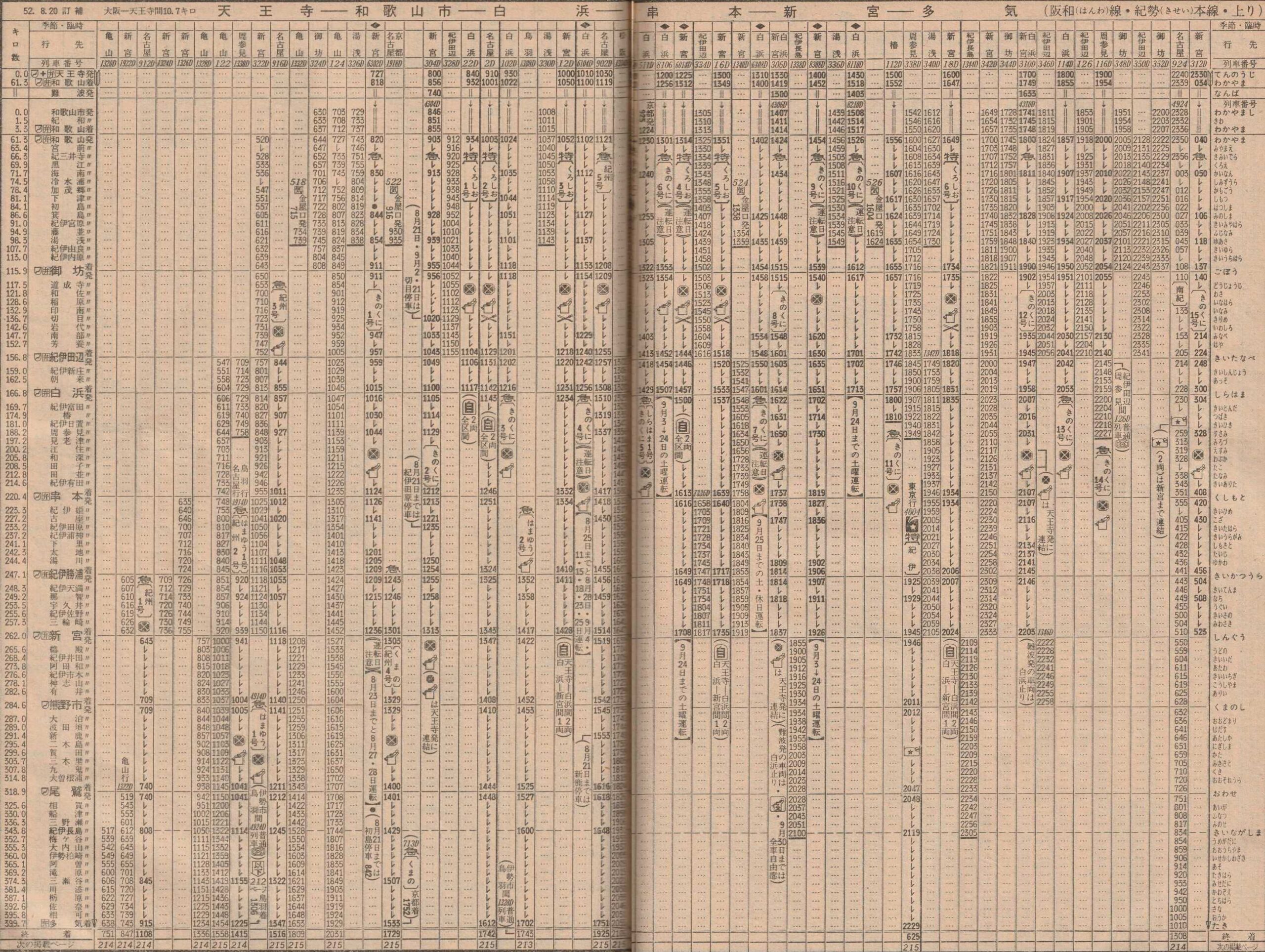

下は関西本線名古屋-奈良間などの時刻表ですが、これを見ると余計に混乱しそうです。

名古屋805発の併結列車は1〜5号車「かすが1」が奈良区(天ナラ)、6〜8号車「平安」が名ナコで、「平安」は柘植から草津線・東海道本線を通って京都へ向かいます。多客期の「かすが1」には名ミオの2両が増結されました。紀州ファミリーの混線ぶりについては時刻表1977年9月号【分割併結その1】も併せてご覧ください。このほか、京都-鳥羽間急行「志摩1」は紀州ファミリーとの併結がない独立系の列車に見えますが、編成は(8)の京都行「くまの」と共通運用の大ムコ車5両編成で、やっぱり紀州ファミリーの一員でした(笑) 上下とも1号しかなく2号以降がないヘンな列車です。

さらに輪をかけて難物なのが編成表に載っていない急行「きのくに」一派で、車両所属は上の「紀州」(1)に出てくる「きのくに13」など一部を除いてほとんどが天ワカなんですが、他の列車にも車両運用は紀州ファミリーとの絡みも少なからずあるはずなのに何の手がかりもなく、時刻表を見ながら推測するしかありません。

とりあえず時刻表だけ載せときます(←無責任

・・・というわけにもいかないので若干の補足を。「きのくに」は「くろしお」のサブとして天王寺と白浜・新宮を結ぶのが主たる役割なんですがちょっと変則的な運行もあり、天王寺-椿間の列車や普通列車となって熊野市や周参見発着となるものがあったり、さらに妙なのが片道しか設定のない鳥羽→天王寺「きのくに14」。鳥羽から大阪へは近鉄一択やん?と言いたいところですが、鳥羽と南紀を結ぶ「はまゆう」が1往復半しかないため片道分を「きのくに14」が肩代わりしているもので、天王寺までの直通客はほぼいなかったものと思われます。直通は苦痛

また、南海電鉄所有車両による難波発「きのくに」もあり、和歌山市駅の渡り線を通って紀勢本線に乗り入れ天王寺発「きのくに」と併結して白浜まで走っていました。「南海きのくに」については時刻表1977年9月号【直通運転その1】をあわせてご覧ください。

さすが天鉄局といった感じのカオスな関西本線・紀勢本線系の急行列車でした。

今回はここまでにさせていただいて、次回は北陸方面に進んでいきたいと思います。ああしんど・・・