やや古アルバムから(四国・九州)

決して新しくはないけれど古いとも言い難い「やや古」な写真を貼り付けてみました。

つい25年前の四国・九州方面への旅行の記録です(←て、充分古いがな

(2000年3月18〜20日撮影)

大阪から一路西へ、乗り継ぎの岡山駅です。方向幕は白ボテで、サボが使用されていました。

物持ちの良いJR西管内では今も113系や115系が動態保存的に走っています。老兵は死なず、ただ撮り鉄の餌食となるのみ

マリンライナーに乗り換えて四国に渡り、土讃線方面へと進んで阿波池田駅のキハ58。

新型気動車導入に積極的だったJR四国でも国鉄型がまだまだ気を吐いていました(←気動車だけに

次のランナーは国内初の制御付き振り子式気動車2000系の高知行「南風5」。JR四国が気動車から「キハ」などの形式記号を取り払う端緒となった車両でもあります。

2000系の後継車として振り子式よりコスパの良い空気ばね式車体傾斜装置付き2600系が試作されたものの、土讃線のカーブがあまりに多すぎて空気ばねを膨らませるエアが足りなくなるとして、次の2700系は再び振り子式に振り戻ったというエピソードがありましたね。

高知駅。お次は宿毛行「あしずり5」で、こちらも2000系。この写真の2100形は今も現役バリバリで走っているようです。

宿毛駅1731着。宇和島自動車の路線バスで宇和島駅へショートカットしました。

宇和島駅からは普通列車で八幡浜駅へ。四国向け国鉄型キハ32で、今も予讃線松山以西と予土線で0系のカブリモノをつけながら活躍中です(写真は宇和島駅)。

八幡浜港から宇和島運輸のフェリーで別府へ渡ります。もう遅い時刻なので港行きのバスもなく、駅から30分ぐらい歩きました。

この日の船は「あかつき2」。現行の「あかつき丸」が就航する2014年まで稼働していたそうです。

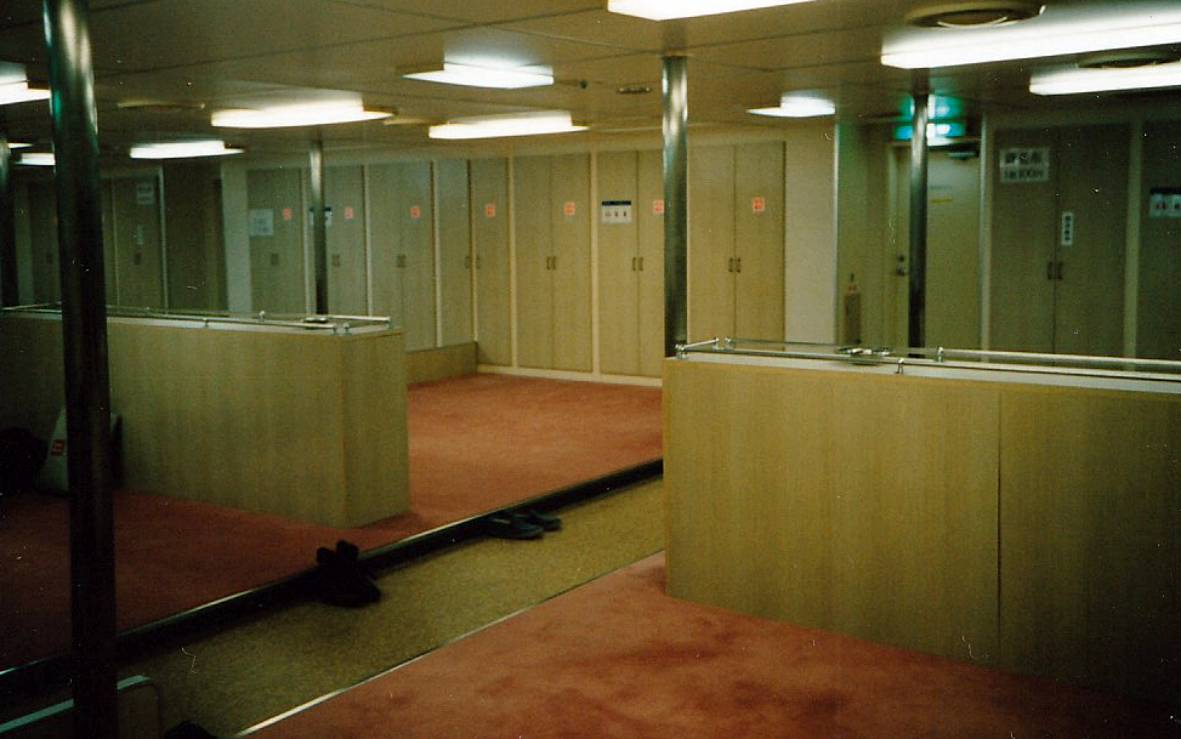

2等船室の平土間席。当時はどの航路でも最下等の船室はだいたいこんな感じでしたね。

この日は割と空いていたのでノビノビと体を伸ばして快適だったのですが、夏の青函連絡船なんかは椅子席はおろか平土間もギュウギュウ詰めで、隣人のイビキや足のニオイとかを気にしながら雑魚寝しなければならない惨状でした。

八幡浜港020発→別府港300着。この後どないすんねん的な到着時刻ですが、5時まで船内休憩ができる大変ありがたいサービスがありました。まぁそれでも5時には放り出されるんですが…

早暁といえどまだ真っ暗な別府駅。当時の日豊本線には夜行特急「ドリームにちりん」が走っており、下り宮崎空港行が121着、上り博多行が408着ということもあってほぼ24時間営業の駅でした。上り「ドリームにちりん」は大分駅240着400発という史上最長のドカ停特急としても有名でした。特急料金を取る大義がない

駅構内の中線には485系電車が2編成停まっていました。当時大分以北はすでに「ソニック」が運行しており、485系「にちりん」は博多-宮崎空港間限定運用なので、なぜ別府駅に停まっていたのかがよくわかりません。

609発南宮崎行に乗車、列車交換待ちの浅海井駅です。

今は日に1往復しかない佐伯-延岡間の宗太郎越え普通列車は当時5往復も走っていました。

途中、延岡駅で見かけた一見何の変哲もない485系ですが、「KYUSHU RAILWAY COMPANY」と書いてある上に「HUIS TEN BOSCH」の文字とハウステンボスのエンブレムがうっすらと浮き上がっているのが見えます。編成全体の塗装はハウテン色なんですが、さすがに他線へ転用するには誤乗や商標権の問題などがあるのか、ハウテン関係箇所は同色で上塗りされていました。

このまま普通列車で宮崎駅まで行き、特急料金不要の特急に乗り換えて宮崎空港駅着。

宮崎空港線初乗りを達成したのですぐ折り返します(汗

宮崎駅へ戻って西鹿児島(現・鹿児島中央)行快速「サンシャイン」で西都城駅着。

西都城駅で降りたのは駅前の「せとやま弁当」で駅弁を買うためというわかりやすい理由でした。

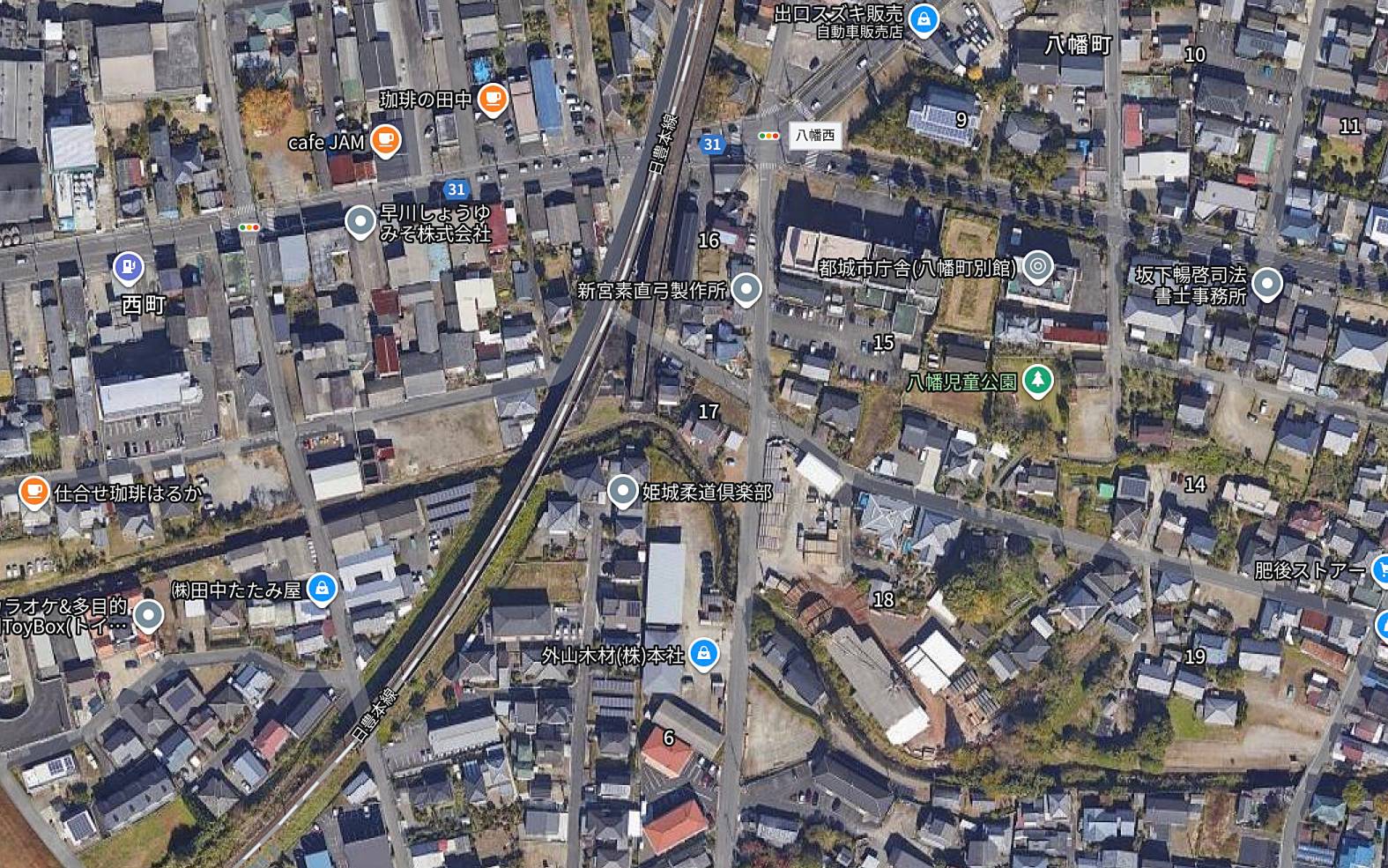

ホーム先端から鹿児島方を見ると下り線から留置線が分岐しており、線路は高架の途中で車止めとなっています。この留置線こそ1987年3月に廃止された志布志線(西都城-志布志間)の一部で、車止めの向こうにはしばらく志布志線の高架が残っていました。

現在の空中写真でも日豊本線から別れた高架跡が少しだけ残っており、高架橋が撤去された先は住宅が整然と一直線に並んでいて廃線跡であることがひと目で分かります。

https://maps.app.goo.gl/eJZfMar35FybYDVp9

さて、次の特急「きりしま7」で鹿児島駅に到着。未乗だった鹿児島市電の鹿児島駅前-天文館通などに乗車するため、電停へ向かいました。

プラットホーム全体を覆う無骨な大屋根が特徴ですが、近年リニューアルされて明るい感じになったようです。

ここから先の行程は記録が残っていないので貧弱な記憶を辿るしかないものの、西鹿児島2330発の博多行夜行特急「ドリームつばめ」で一夜を明かしたことは間違いなさそうです。

つい25年前の話ですが、「周遊きっぷ」を使って九州内の2ルートの夜行列車を有効活用して無泊旅行ができた時代でした。

546着の博多駅で普通列車に乗り換え、折尾駅で下車。

当時の折尾駅に相対するように西鉄の折尾停留場がありました。今の感覚では「折尾に西鉄電車?」というイメージですが、かつて門司-折尾間約29キロを結んでいた軌道線(路面電車)西鉄北九州線が次第しだいに廃止短縮され、かろうじて黒崎駅前-折尾間が残っていた最末期の姿です。

この停留場ビルは折尾地区総合整備事業により、今はもう何処にあったかすらも分からなくなっています。英会話のジオスも今は亡き

北九州線の折尾停留場付近はJR黒崎-東水巻間の折尾短絡線を跨ぐため高架となっており、このビルの3階に3面2線の乗り場がありました。最近、JR広島駅ビルに広島電鉄が高架で乗り入れを開始して話題となりましたが、こちらは駅ビルではないものの路面電車の高架の終着停留場としては先輩格に当たります。

高架橋はレンガ造りのアーチ型橋桁で、いわゆる「ねじりまんぽ」が見られる土木遺産として保存されています。→土木遺産 in 九州

折尾停留場を出ると折尾東口-陣の原-皇后崎(こうがさき)-熊西-西黒崎-黒崎駅前と停車する約5キロの路線で、全線専用軌道なのでクルマに邪魔されることなくスムーズな走りです。

左上の運賃表によると折尾から陣の原まで160円、熊西まで180円、黒崎駅前まで210円。当時のJR折尾-黒崎間運賃200円といい勝負をしており、特に急いでなければ北九州線にのんびり揺られるのもアリでした。

北九州線はこの訪問直後の2000年11月26日付けで廃止されるのですが、完全廃止ではなくその後も首の皮一枚でつながる状態が5年近く続きます(後述)。

黒崎駅前に到着。以前の終点だった黒崎車庫前停留場を1999年12月にJR黒崎駅前に移設したピカピカの新築で、廃止間近の北九州線というより筑豊電鉄(黒崎駅前-筑豊直方間)の起点駅として整備されたものです。

筑豊電鉄は車両こそ路面電車チックですが鉄道事業法に基づく「鉄道」で、「軌道」に鉄道車両が乗り入れるという形態をとっていました。

JR鹿児島本線と付かず離れずで並行していた北九州線黒崎駅前-折尾間は、2000年11月21日のJR陣原駅開業と引き換えのように、その5日後に廃止となりました。

廃止後も、筑豊電鉄との共用区間である黒崎駅前-熊西間は法的な扱いを「軌道」から「鉄道」に変更のうえ西鉄の線路として維持され、筑豊電鉄は第二種鉄道事業者(施設を持たずに運行のみ行う事業者)、西鉄は第三種鉄道事業者(施設を持つが運行は行わない事業者)となりましたが2015年3月に西鉄から筑豊電鉄に移管され、現在は黒崎駅前-筑豊直方間全線が名実共に筑豊電鉄の線路となっています。