近鉄10.19

かつて当ブログ「鉄道球団」でお話ししたとおり、私はプロ野球・近鉄バファローズのファンでした。

2005年の球団消滅までリーグ優勝歴4回、その裏側には悲喜交々のいろんなドラマがあったわけですが、中でも最も象徴的な戦いが1988年10月19日、川崎球場におけるロッテオリオンズvs近鉄バファローズのダブルヘッダーでした。

この勝負は近鉄目線で「10.19の悲劇」として語り草となり、ここをはじめとして検索すれば多数引っかかってくるので多くは語りませんが、早い話がこのダブルヘッダーで連勝すれば近鉄優勝というところまで漕ぎ着けたものの1勝1分けで及ばず西武ライオンズが優勝という、このこと自体はよくある優勝争いの一コマに過ぎないものでした。

ところがどういう風の吹き回しか、第2試合の終盤からは通常番組とCMを飛ばして全国ネットで中継され、中継中にニュースステーションの久米宏氏が「ニュースはたくさんありますが今日は野球中継をさせてください!」みたいなことを叫んでいたのを覚えています。当時不人気だったパ・リーグの試合がここまでクローズアップされたのは、優勝か否か以上に何か人々の心を捉えるものがあったからかも知れません。

さらにこの日は、阪急ブレーブスのオリックスへの身売りというニュースも重なる、プロ野球的に激動の1日となりました。

それから37年の星霜を経た2025年10月19日、バファローズの本拠地球場があった藤井寺市でメモリアルイベントがあるとの情報を得て、子どもの頃から藤井寺球場・日生球場に通いつめた元ファンとして居ても立ってもいられず会場へ赴きました。

もちろん藤井寺へは近鉄電車で。

線路沿いに西へ向かって5分ほど歩いたところに、今はなき近鉄バファローズの本拠地・藤井寺球場がありました。

現在、藤井寺球場の跡地には四天王寺学園系の小学校・中学校・高校が建っています。右側の一段高い建物のあたりが球場の正面入口でした。

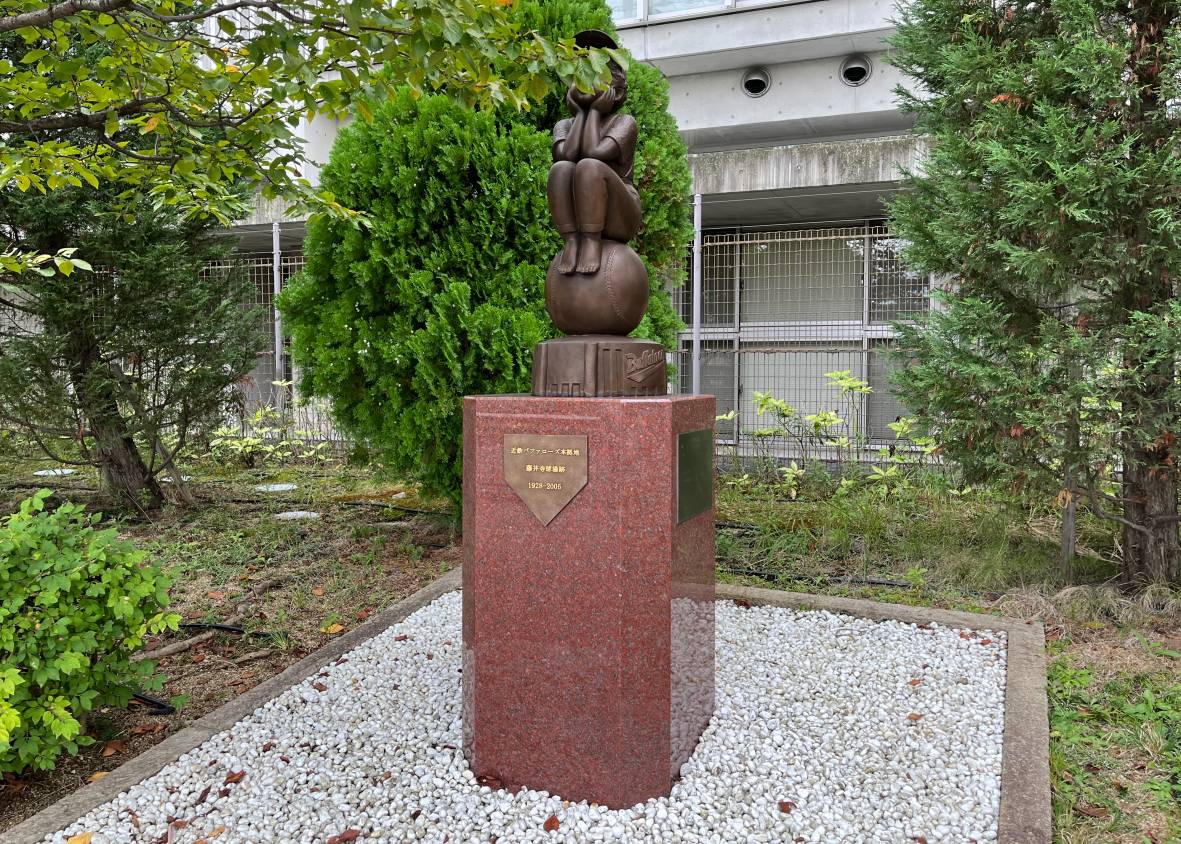

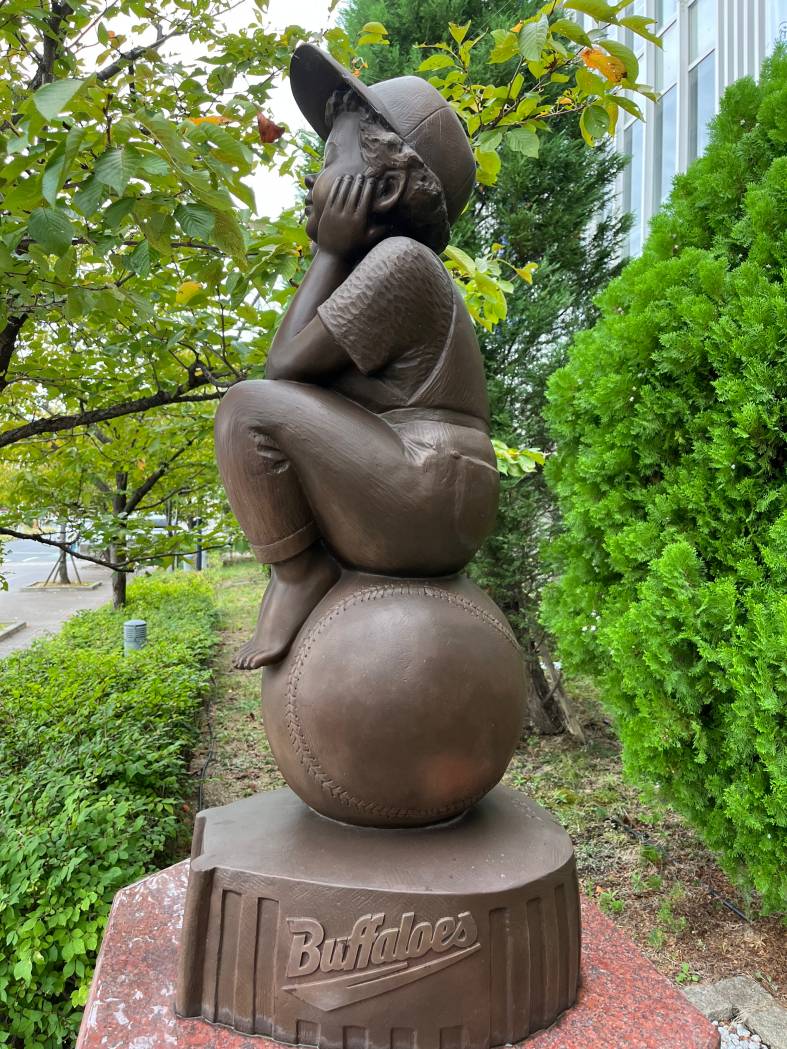

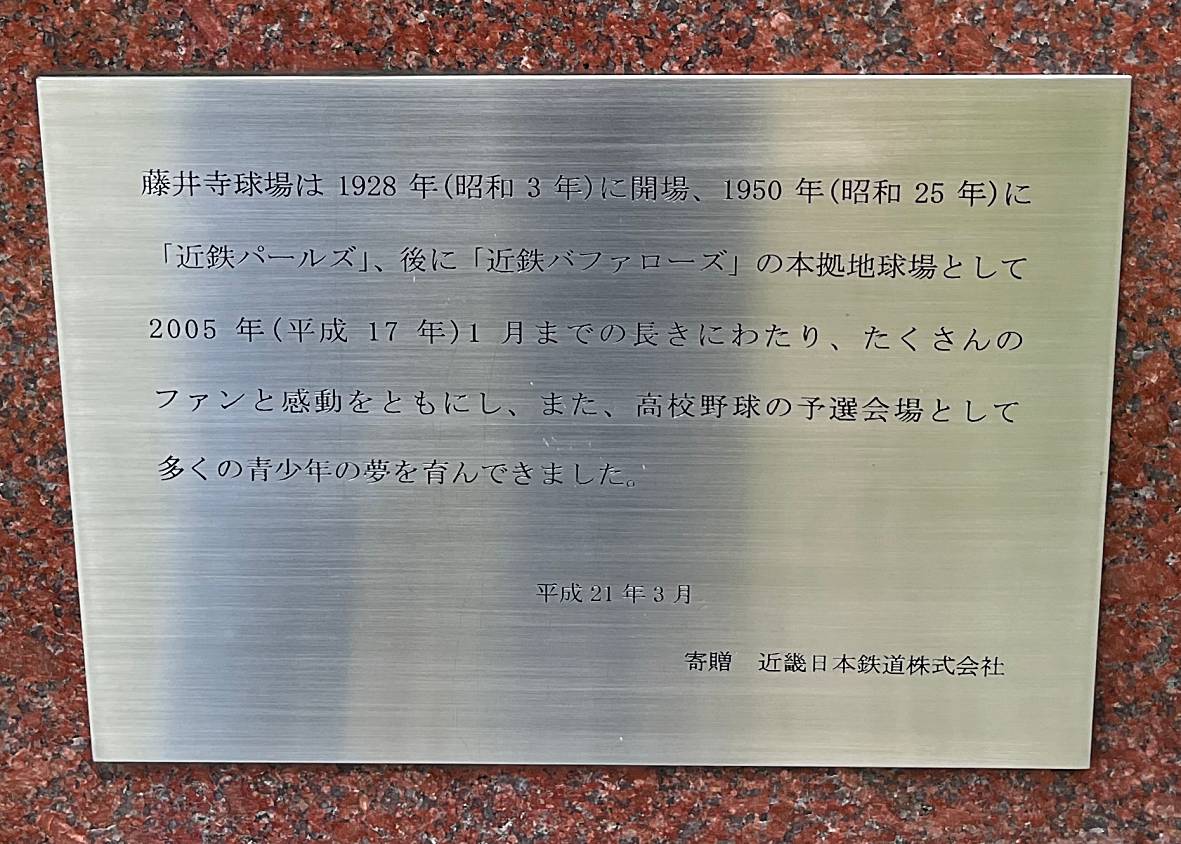

正面から少し東側に「白球の夢」というモニュメントがあります。

トシのせいか、涙が出そうになって困りました。

球場どころか球団まで擲ってしまった近鉄・・・

ここから西側、一塁側方向へぐるっと回って、ライトスタンドの方へ向かいます。

球場の南西、ライトスタンドの裏側には選手寮「球友寮」がありました。寮の建物自体は2000年に建て替えられたものなのでそんなに古くはなく、現在は大阪商業大学藤井寺学舎として再利用されています。

このすぐ向かいにあった短期大学(現在は廃校)に通っていたよんかく妻によると、近鉄の若手選手と付き合っている同級生が実際にいたそうです。妻はナンパされたことはなかったようですが

会場の藤井寺市立生涯学習センター・アイセルシュラホールに到着。1階では10.19の試合状況を収めたDVD上映会が行われていて、立ち見も含めてぎっしりの人々がスクリーンに見入っています。

結果が分かっている37年前の映像に対して拍手や溜め息やブーイングが起こる光景はなんとも不思議なものです。

DVD立ち見もそこそこに、階上の展示室へ向かいます。

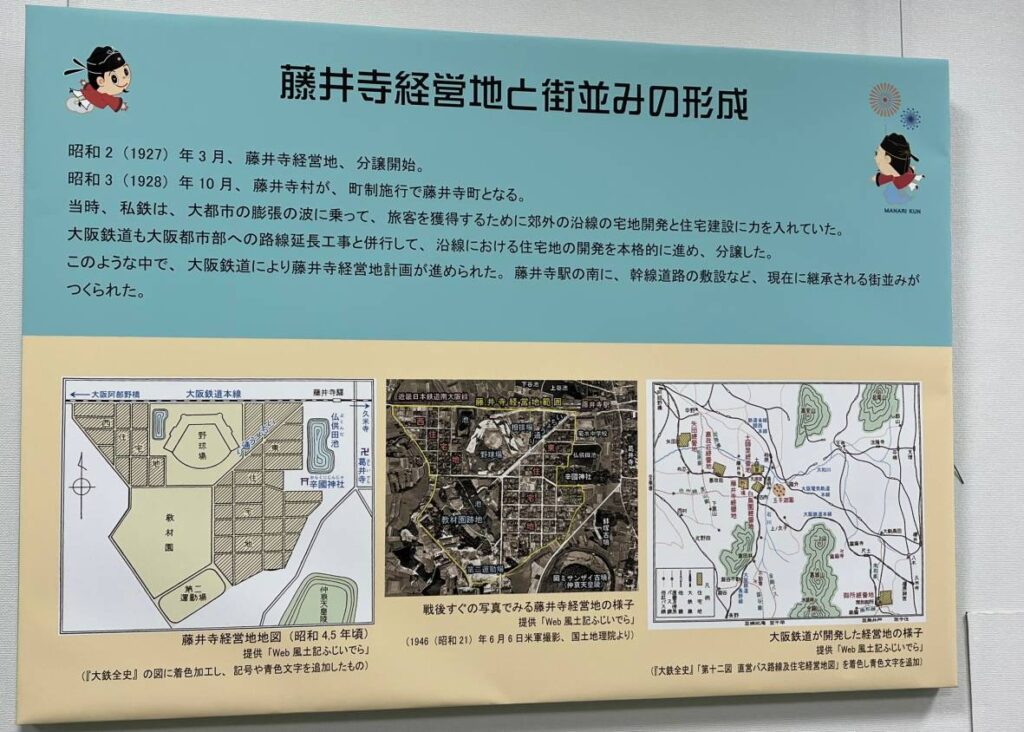

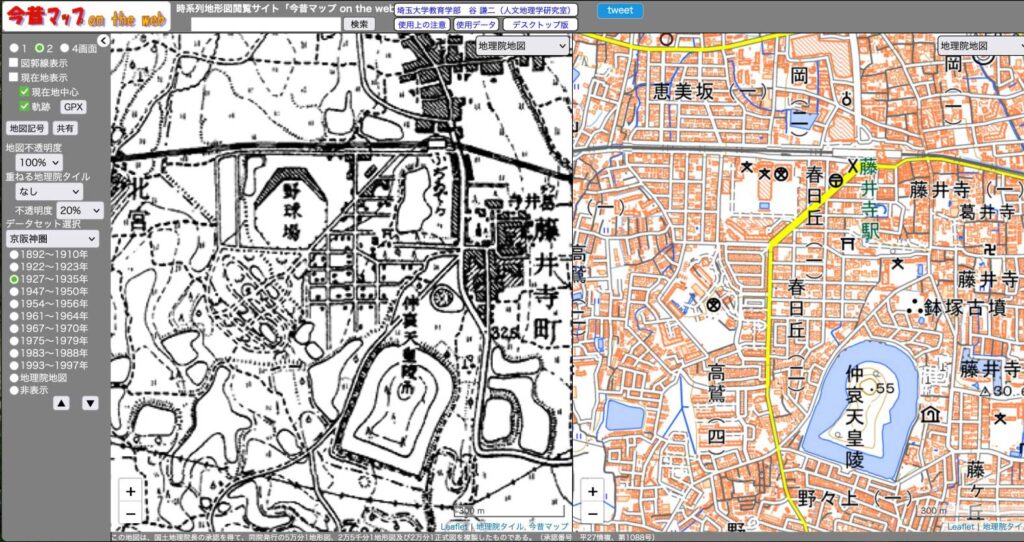

近鉄南大阪線の前身・大阪鉄道が昭和初期に藤井寺駅周辺で行った面的整備のひとつとして球場が位置づけられていました。市街化が進んだ現在も、球場跡地周辺は当時の道路配置や区画がほぼそのまま残っています。

左は昭和4年修正1/25000「古市」(埼玉大学「今昔マップ on the web」)https://x.gd/RZ4ju

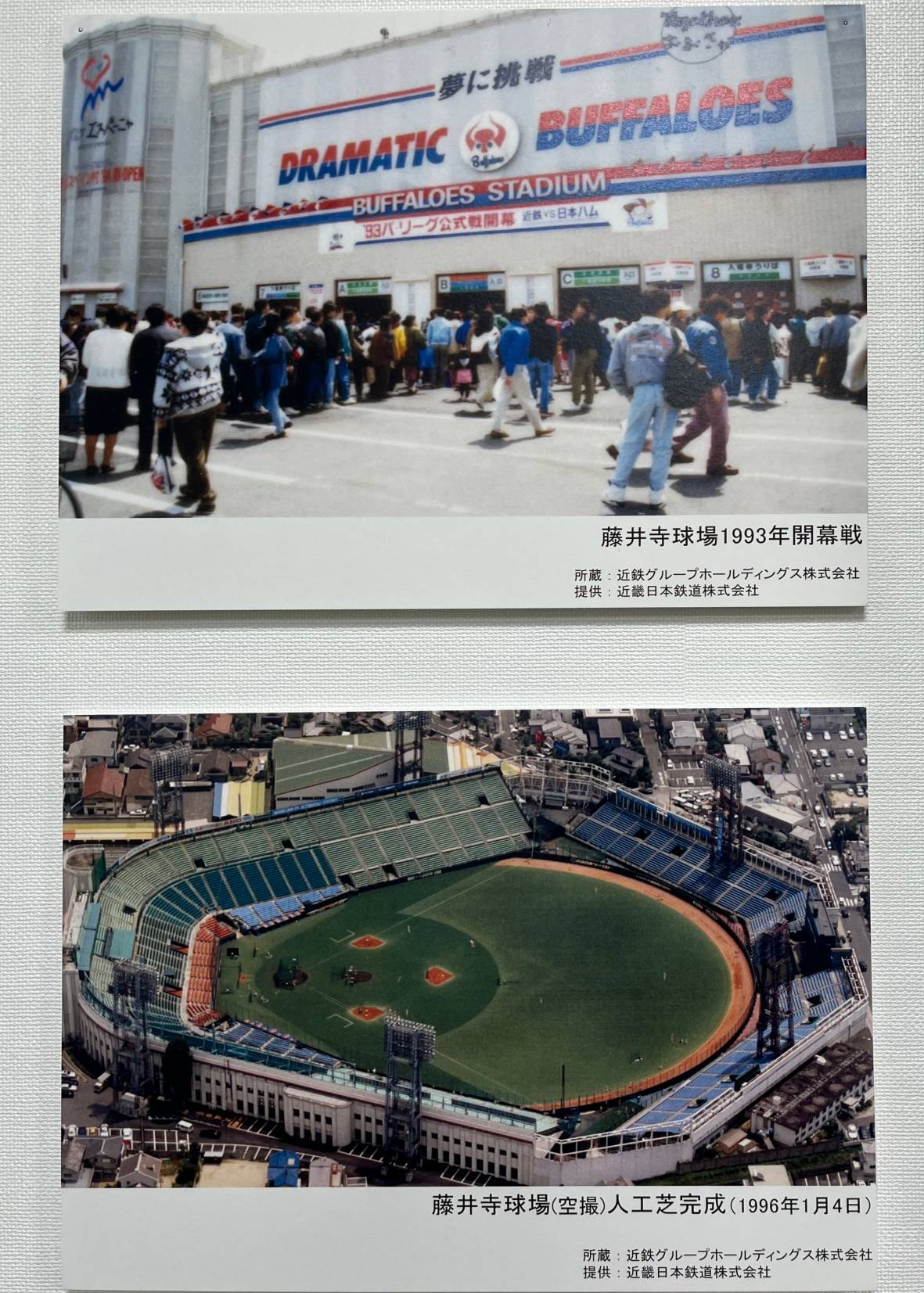

球場正面入口は近鉄の線路に面し、入場ゲートが並ぶ両側に入場券売り場がありました。入場口での荷物検査もない、おおらかな時代でした。

もちろん近鉄南大阪線関係の展示もあります。野球開催日は列車に球団ペットマークの副標が付けられ、準急以下しか停まらない藤井寺駅に急行が臨時停車していました。

旧塗装の6200系・・・阪急マルーンに比べて近鉄マルーンは赤みが強く、阪急がチョコレート系なら近鉄はアズキ系といったところでしょうか。

下はデーゲーム終了後の帰宅ラッシュでしょうか。6020系の河内長野発大阪阿部野橋行準急ですが、行先板の「あべの♦︎長野」は知らない人が見たら一体どこの路線かと思うでしょうね。

これも年代がわかりませんが、非冷房+行先板時代の6020系です。近鉄の行先板は遠くからでも行先や種別がわかるように、色や図形に工夫を凝らしたものが多くありました。

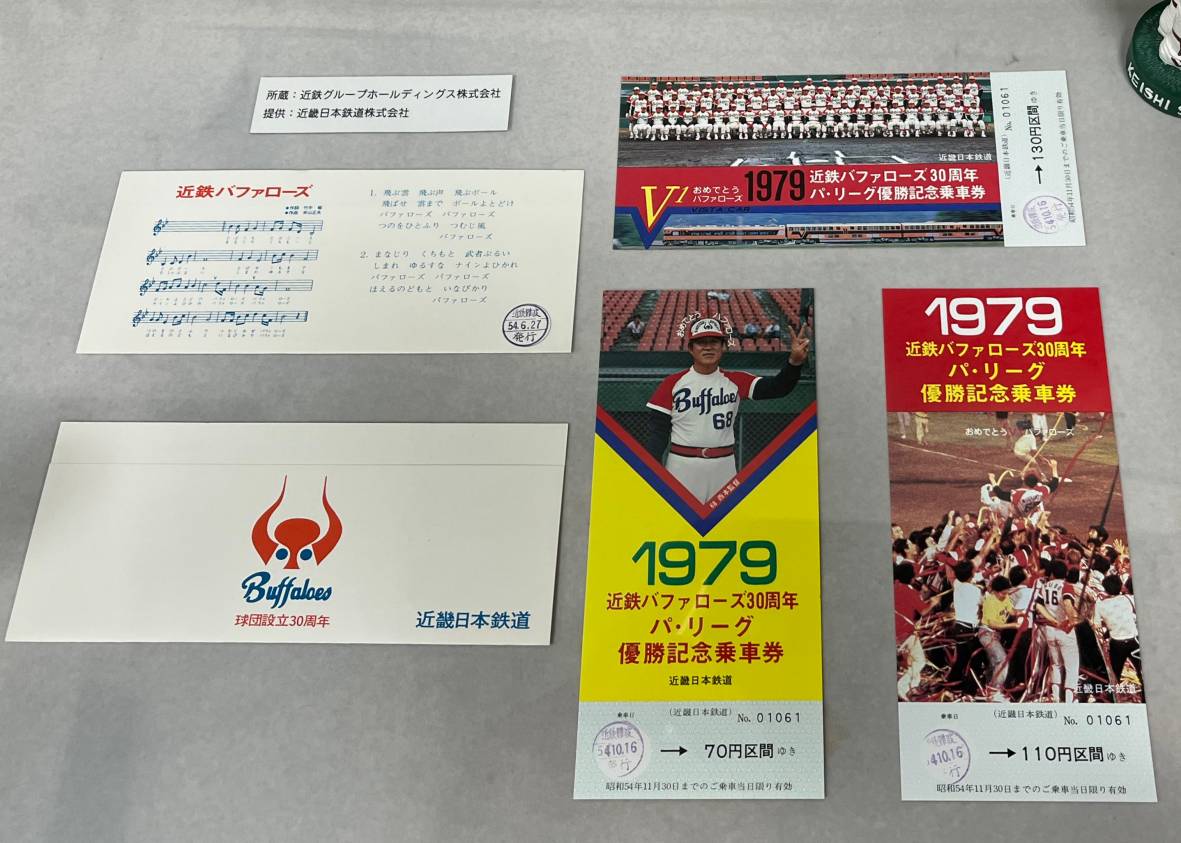

優勝記念乗車券はここへ来て初めて見たんですが、額面ごとに絵柄が違うので何種類か組みで販売されていたのでしょうか。

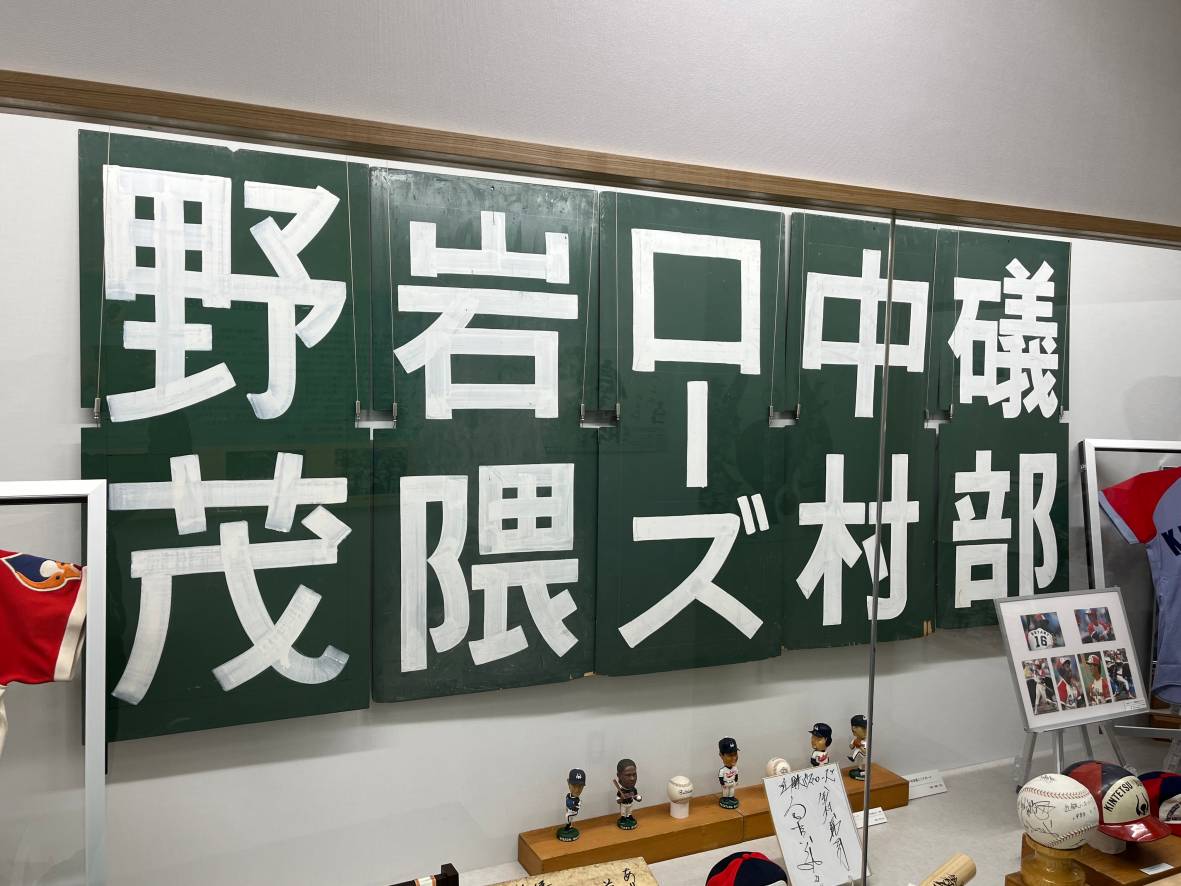

藤井寺球場スコアボードの選手名板・・・1997年に本拠地を大阪ドーム(現・京セラドーム大阪)に移してから藤井寺はほぼ2軍専用となっていたので、2000年入団の岩隈の名板は2軍時代のものでしょう。

藤井寺は最後の最後まで電光掲示板など夢のまた夢のオンボロ球場でした。

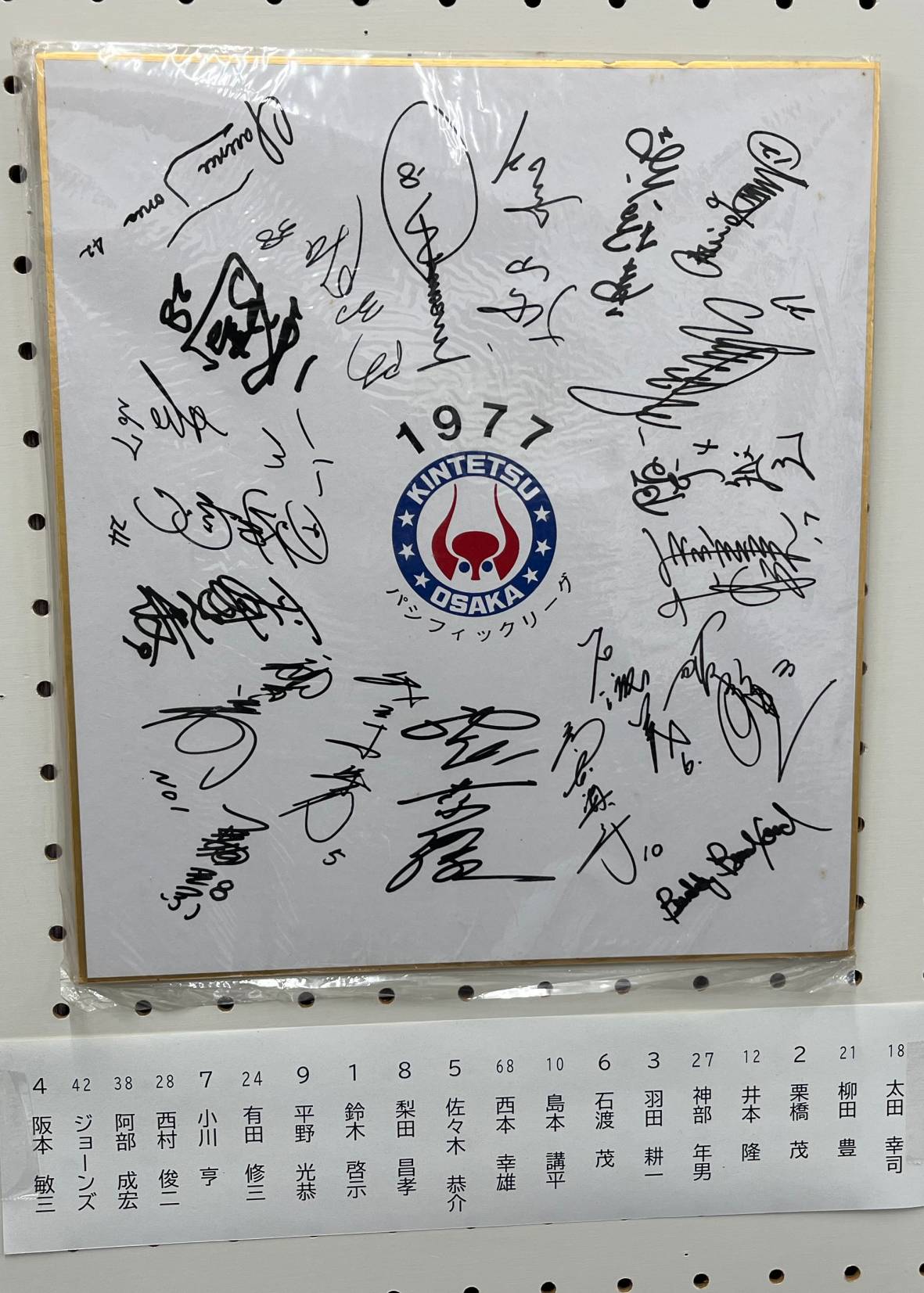

今の野球選手のサインは工夫を凝らし過ぎてなんでそうなるの?というものが大半ですが、昔のサインはなんとなく読めるものが多かった気がします。

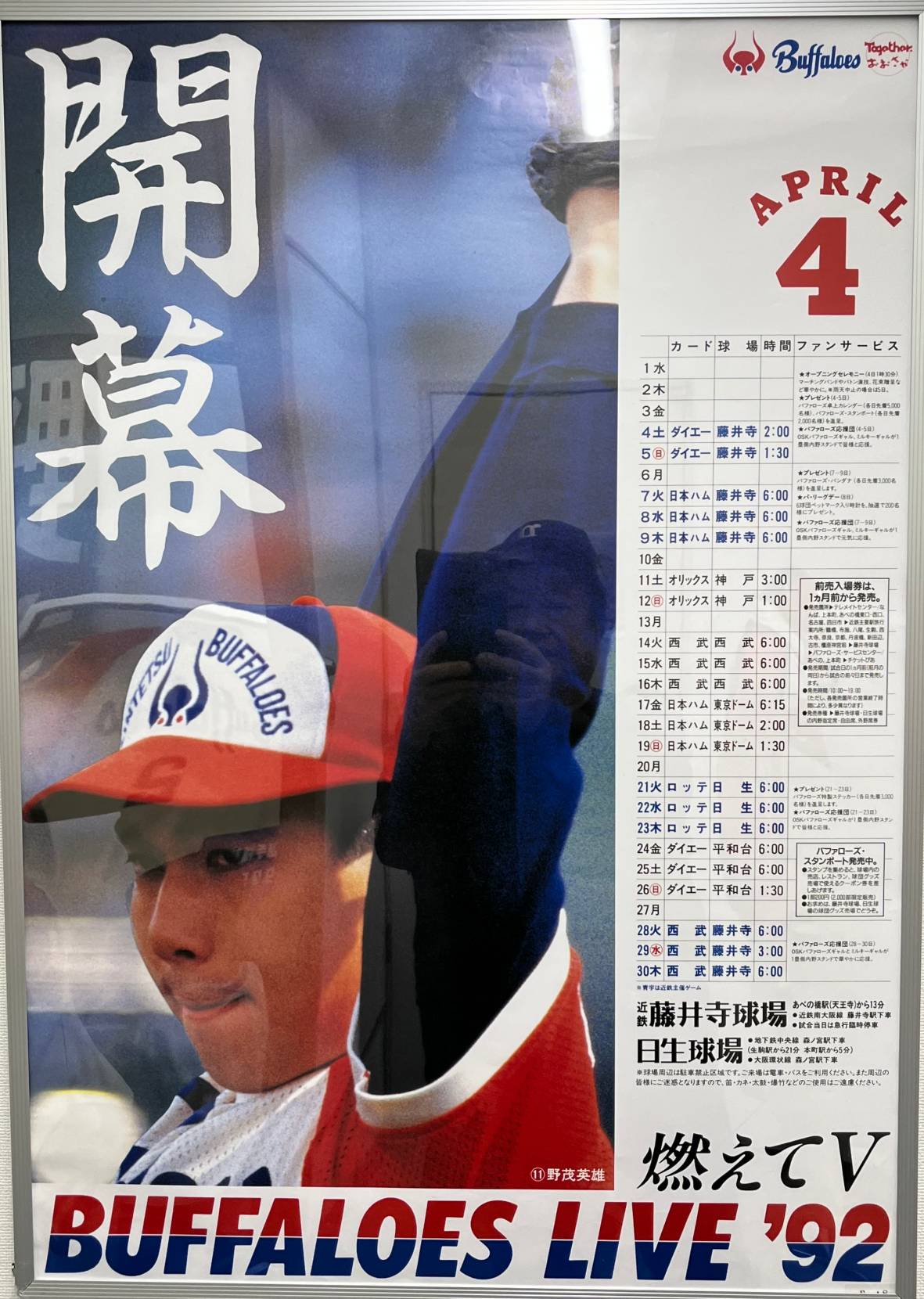

まだ近鉄に愛想を尽かす前の野茂投手です。

近鉄は藤井寺球場と日生球場の2本拠地制で、藤井寺には当初から照明設備がなかったためナイトゲームはもっぱら日生で行われていましたが、1984年の照明設備完成後も年に数カードだけ日生で試合が組まれていました。

この前年にロッテオリオンズが本拠地を川崎球場から千葉マリンスタジアムに移し千葉ロッテマリーンズと改名していますが、その他は福岡ダイエーホークスが平和台球場、日本ハムファイターズが東京ドームを本拠地としていた時代です。

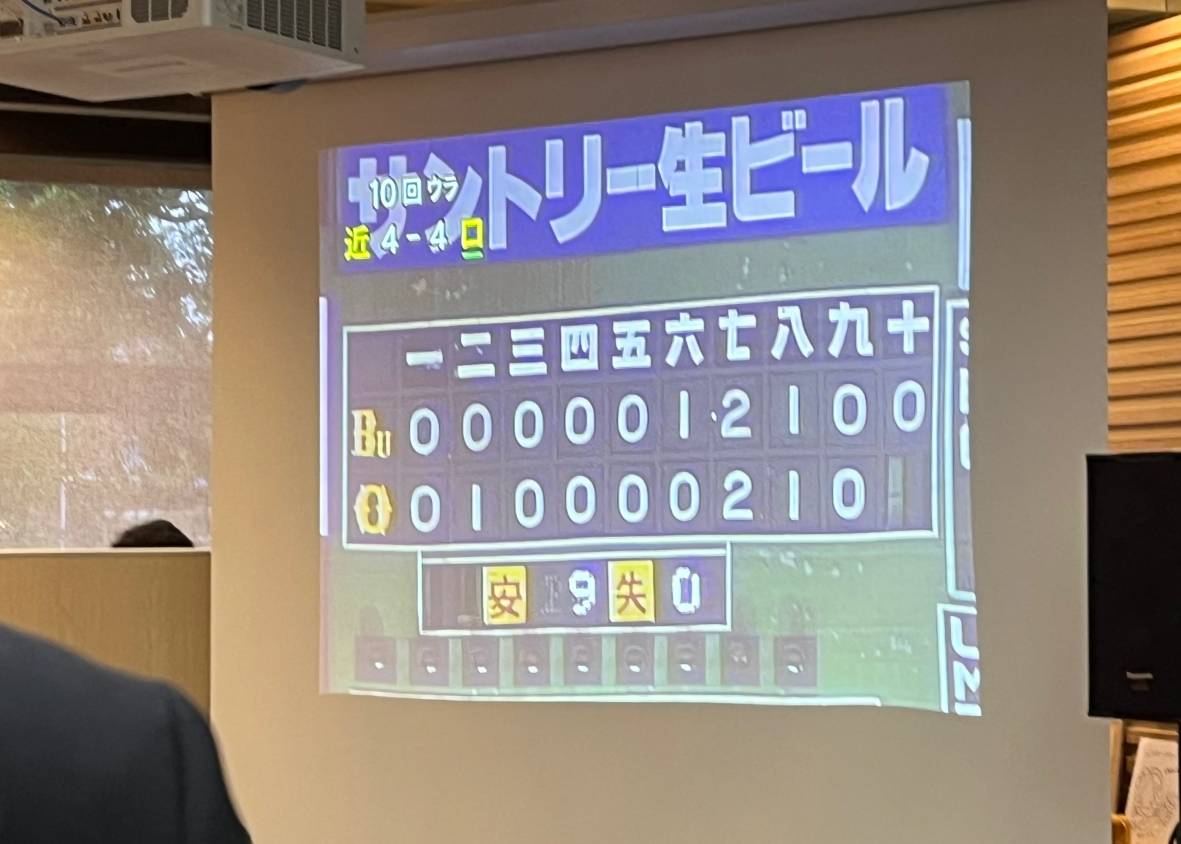

展示をひととおり見終わって再びDVD会場に戻ると第2試合が4時間を超えて時間切れ、近鉄の勝利がなくなった瞬間の川崎球場のスコアボードが映し出され、場内にはお通夜のような重苦しい空気が漂っています。

そんな沈滞ムードから場面は変わって、当時の選手だった栗橋茂氏(写真向かって右)と村田辰美氏のトークショーが開幕です。村田氏のマシンガントークに栗橋氏がボソッとツッコむ野球漫才に場内は爆笑に次ぐ爆笑で、10.19の鬱憤を見事に吹き飛ばしてくれました。

東京出身の栗橋氏は駒澤大学を経て近鉄入団以来現在に至るまで藤井寺に軸足を置きつづけ、引退後は駅前商店街でスナックを経営しておられます。

場内は終始大混雑で用意されていたグッズも完売し、今も近鉄バファローズファンがこれだけ集結することに心強さを感じながら家路につきました。

10.19の第2試合は両チームのさまざまな思惑が交錯した一戦で、経過や結果に対してロッテ・近鉄それぞれに言い分はあるものの、当時の近鉄ファンの誰しもが一生忘れられない心の傷のようなものを負ったことは間違いなく、それでも翌1989年のリーグ優勝で溜飲を下げることができたのはせめてもの救いでした。

時代は下り、近鉄球団消滅後20年近く野球難民だったよんかくも今でこそオリックスを応援するようになりましたが、バファローズはあくまで近鉄バファローズという思いは強く、未だにオリックス・バファローズとフルネームで呼ぶことに躊躇してしまう自分がいます。

ちなみに、今の千葉ロッテマリーンズに対してよんかくは10.19の恨みつらみや特別な感情は持っておらず、同じパ・リーグの良きライバルと認識しております。応援団の声量が大きすぎることを除いては