列車の編成ご案内1977 〜九州2〜

今回は日豊本線を中心に見ていきます。

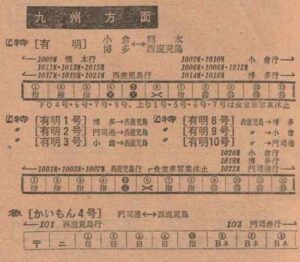

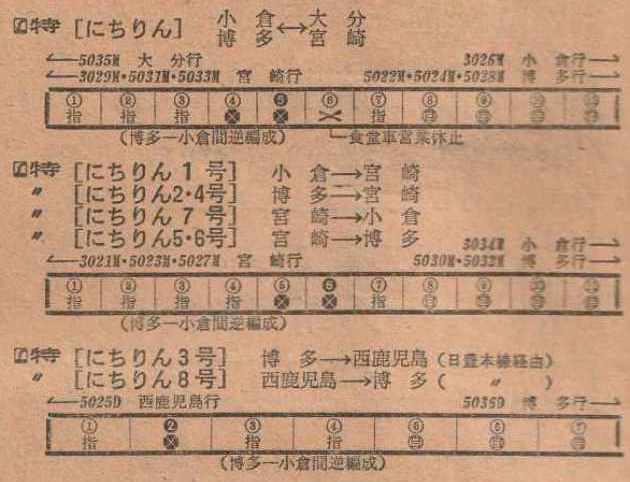

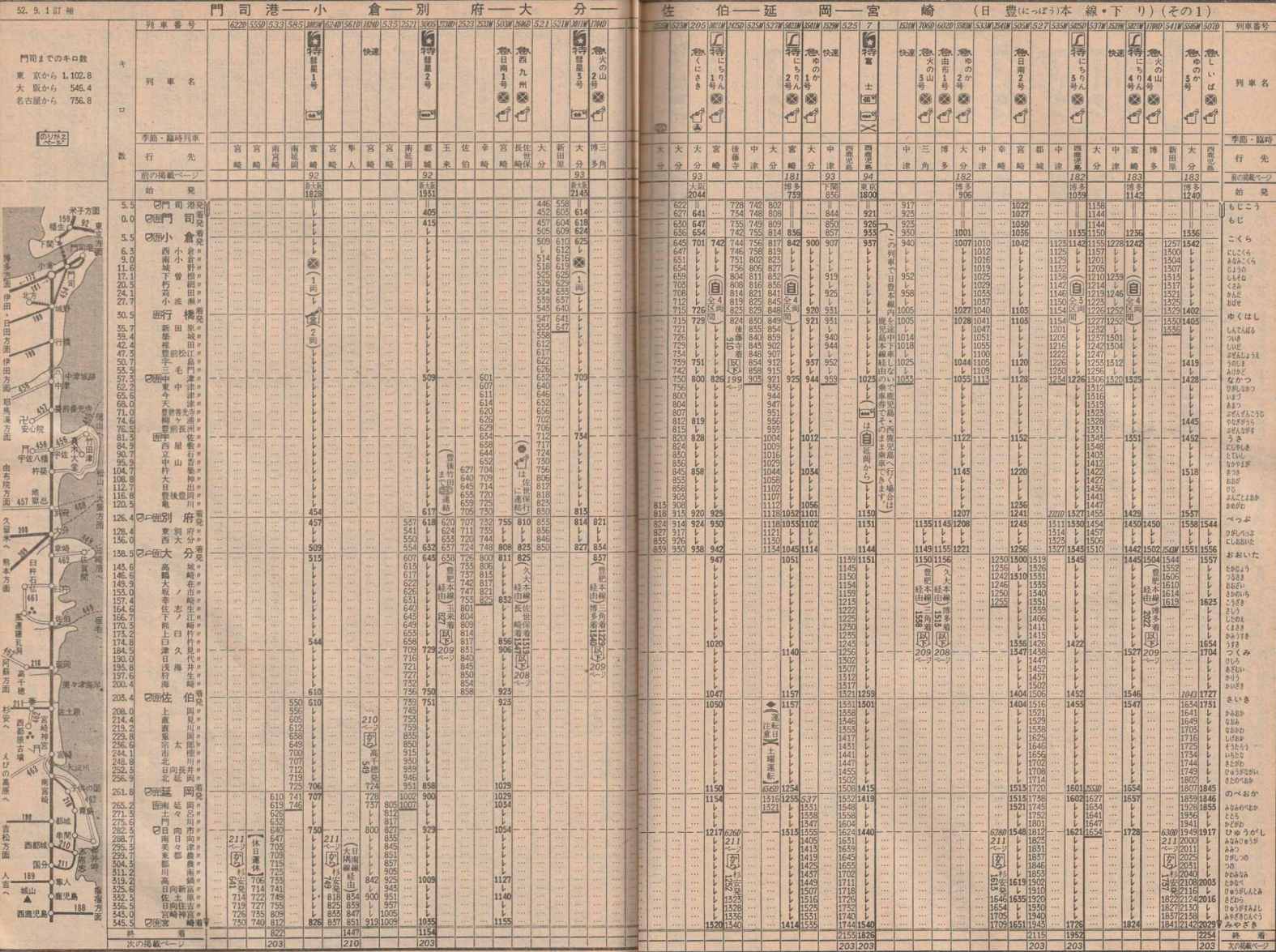

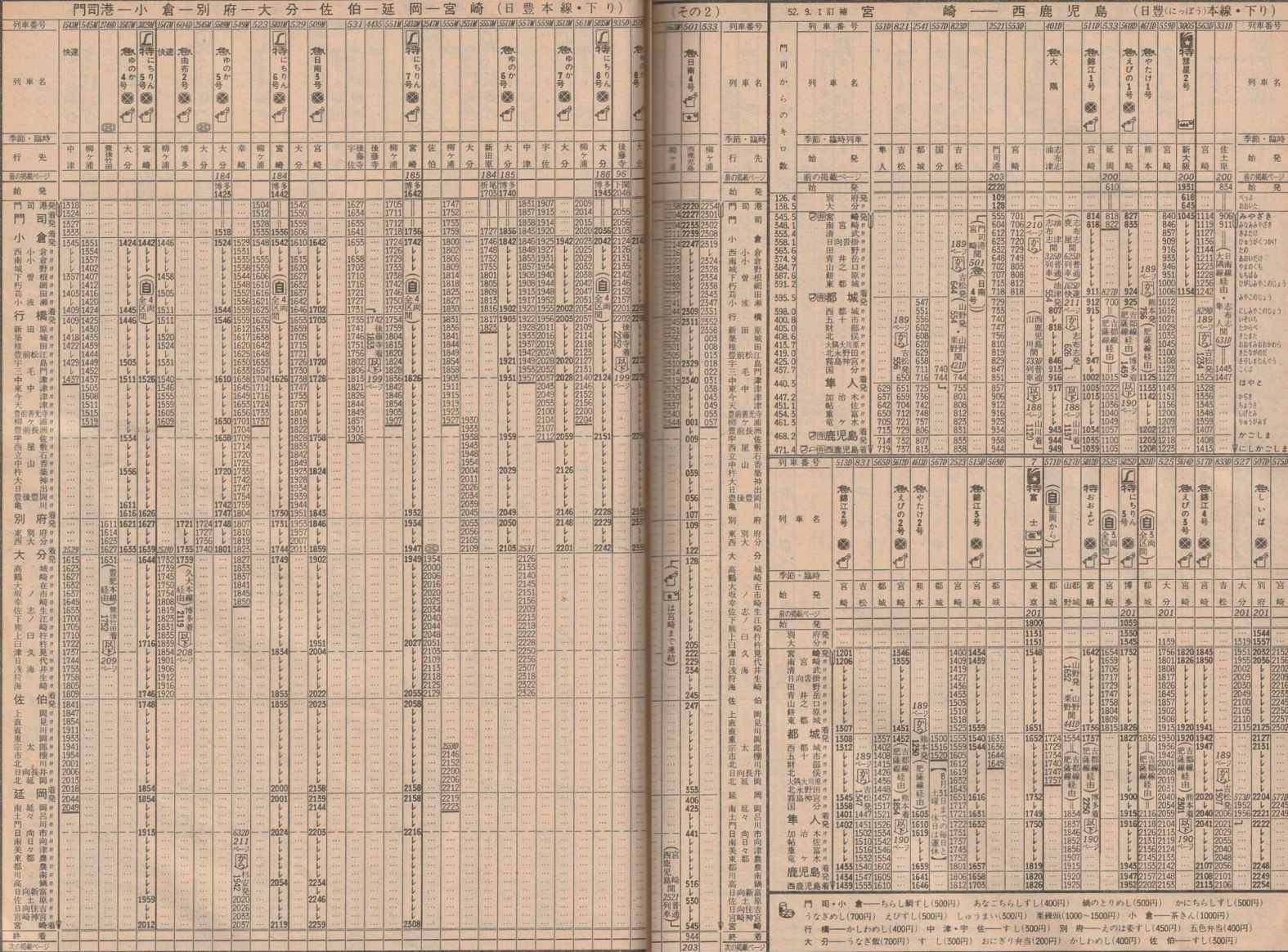

特急は今も昔も「にちりん」で、博多・小倉-大分・宮崎間7往復と博多-西鹿児島(現・鹿児島中央)間のロングランが1往復。営業休止の食堂車付き編成は南福岡区(門ミフ)、食堂車なし編成は鹿児島区(鹿カコ)のそれぞれ485系11連で、鹿カコ編成は前回の「有明」と共通運用です。この当時、食堂車の営業休止は珍しくありませんでしたが、「にちりん」の営業休止は山陽新幹線博多開業に伴う「ひかり」食堂車クルーの確保が理由だったと言われています。

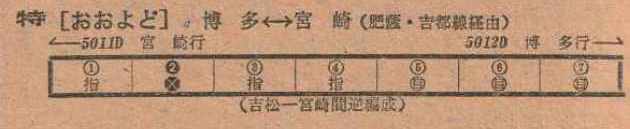

日豊本線の電化区間は南宮崎駅までだったので、西鹿児島ロングラン便の下り3号・上り8号にはキハ82系(鹿カコ)7連が充当されています。この編成は吉都線・肥薩線経由の博多-宮崎間特急「おおよど」と共通運用で、西鹿児島発「にちりん8」で博多着後、翌日の「おおよど」で博多-宮崎間を往復、翌々日の「にちりん3」で西鹿児島着という行路でした。

1979年10月の日豊本線全線電化後もキハ82の「にちりん」「おおよど」は残りますが、翌年1980年10月改正で「にちりん」は全列車電車化され「おおよど」も廃止、定期運用を失った鹿カコのキハ82は廃車または名古屋区へ転出して高山本線「ひだ」と紀勢本線「南紀」で余生を送ることとなります。結構しんどい余生

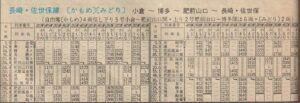

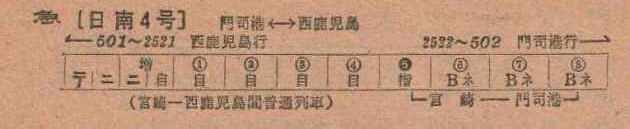

急行「日南」は門司港・小倉・別府-宮崎間の昼行3往復と夜行が門司港-西鹿児島間(宮崎-西鹿児島間は普通列車)。昼行は大分所(分オイ)475系3連の2編成(1〜3号車および5〜7号車)で4号車のグリーン車サロ455を挟む7両編成で、翌1978年10月改正で5号車のクハ455が抜かれて6連となりました。

夜行の4号は座席車・B寝台車とも鹿カコの10系客車を主体とした、旧型客車ながらスマートな外観の編成です。特筆すべきは1号車の西鹿児島方に増結車として連結されている座席・荷物合造客車のオハニ36で、10系客車と同じ軽量型台車TR52を履き各地の急行列車に連結されていましたが、1978年10月改正で「日南4」が12系座席車+20系寝台車の編成となったのちは久大本線などの普通客車列車に転用されたようです。

「日南4」のB寝台車は宮崎駅で解結していましたが、これも1978年10月改正以降は解結の手間を省くためか、寝台車も西鹿児島駅まで連結されっぱなしで走っていました。→1990年3月「日南」寝台車乗車記

博多・小倉-大分間には急行「ゆのか」。温泉を意識したネーミングですが「にちりん」を補完する多用途な列車です。車両は分オイの475系7連で、半室ビュフェ車サハシ455連結ですがもちろん営業はしていません。このほか付属3連付きの10両編成や付属3連×2のグリーン車なし6両編成の列車もありました。1977年時点で8往復という大所帯の「ゆのか」でしたが、1982年11月改正で「にちりん」に格上げ(=のちの「ソニック」)の形で廃止されています。

別府-西鹿児島間の急行「しいば」は南宮崎駅以南の非電化区間に入るため、キハ58系(たぶん鹿カコ?)にキハ65を組み込んだグリーン車付き6連の運用です。日本三大秘境のひとつと称される宮崎県東臼杵郡椎葉村(しいばそん)から名付けられた「しいば」は「日南」とともに一時期「南風」と改称されましたが、1972年3月「南風」を土讃本線の特急に譲って「しいば」に戻ったのち、編成とスジはそのままに1978年10月「日南」へ編入という経過を辿っています。

宮崎-西鹿児島間には急行「錦江」。前回出てきたとおり鹿カコのキハ58系とキハ65からなるグリーン車付き4連で、下り1号と上り2号は指宿枕崎線にも乗り入れていました・・・というか、そもそも1966年の準急「錦江」登場時は宮崎-山川間の運転で、長距離にわたって錦江湾(鹿児島湾)に沿う指宿枕崎線こそ「錦江」の名に相応しい路線と言えます。

ほかにも別府-長崎・佐世保間「西九州」、久大本線「由布」、豊肥本線「火の山」、吉都線・肥薩線「えびの」といった急行が顔を出していますが、これらについては次回以降でご紹介します。

寝台特急列車については第1回で触れたところですが、24時間超えの東京1800発-西鹿児島1826着「富士」はさすがにすごいですね。B寝台車7両が解結される大分駅以南は個室A寝台と食堂車を含む6両編成となり、どの駅までかは分かりませんが食堂車も営業していたものと思われます。

食堂車オシ24は1978年2月に大分回転の編成に移されて西鹿児島駅へは行かなくなり、1980年10月改正では「富士」自体が東京-宮崎(南宮崎)間に短縮、1993年3月食堂車営業終了(売店化)、1997年3月に東京-大分間に短縮・・・と衰退の一途を辿り、2009年3月13日発車分をもって鹿児島本線の「はやぶさ」とともに廃止となりました。

なお、当時の日豊本線南宮崎-鹿児島間は通票(タブレット)閉そく式で、やや古いですが1965年時点の通票種別は南宮崎●清武■日向沓掛▲田野●門石(信)■青井岳▲楠ヶ丘(信)●山之口■三股▲都城◎西都城●五十市■財部▲北俣●大隅大川原■北永野田▲霧島神宮●国分◎隼人▲加治木●帖佐◎重富▲竜ヶ水■鹿児島【◎は第4種「楕円」】というオーダー。もちろん「彗星」も「富士」も「にちりん」も通票通過授受を行なっていましたが、1979年10月の日豊本線全線電化と同時に単線自動閉そく化・CTC化されました。なお、昭和の記憶と復活蒸機さんのサイトに、通票閉そく時代の日豊本線の写真のほか通票閉そく器や腕木式信号機の操作音が登載されています。

つづいて支線区にまいります。

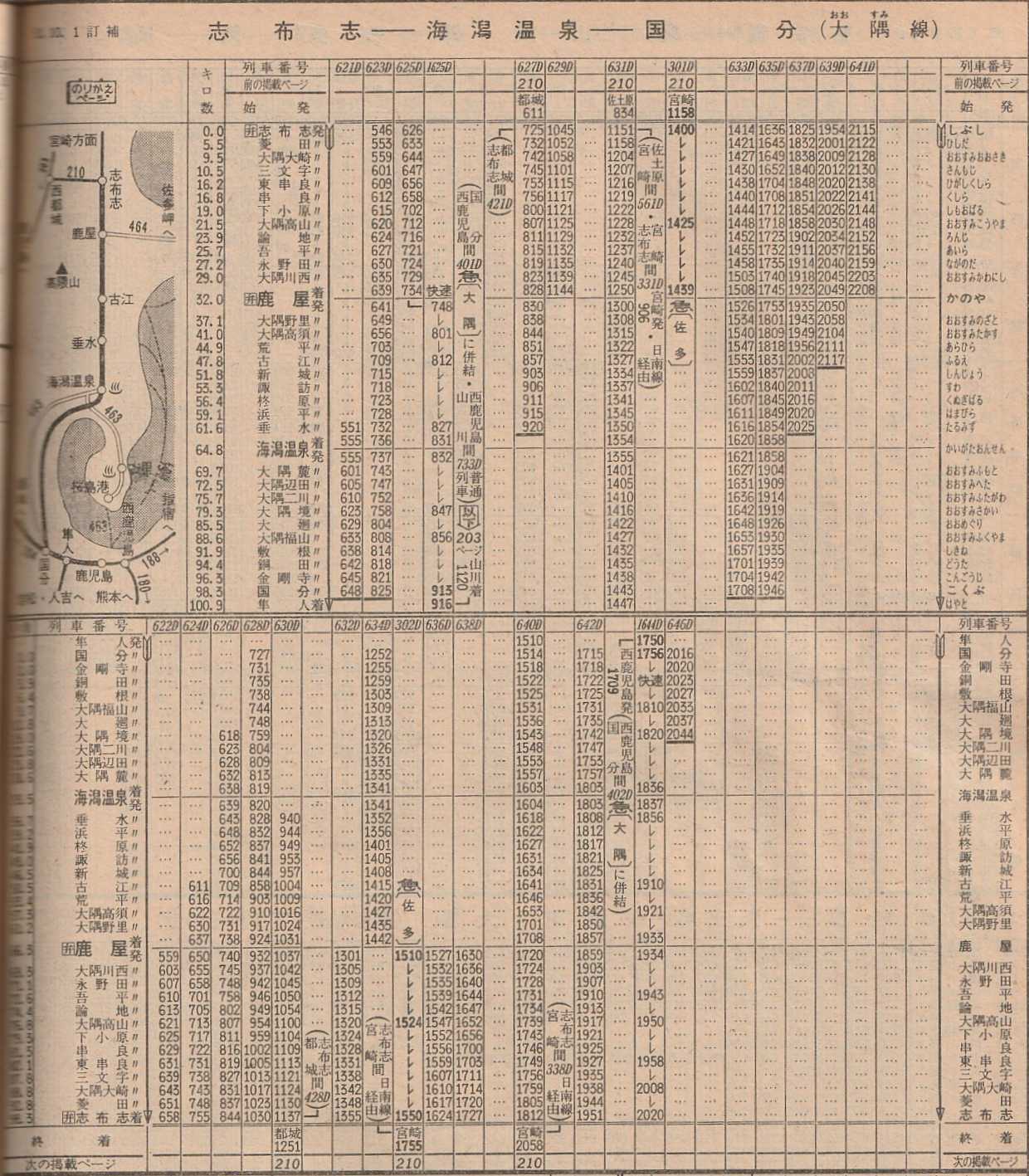

日南線の急行は宮崎駅と今はなき大隅線鹿屋駅を結ぶ「佐多」と、これも今はなき志布志線経由で油津駅と指宿枕崎線山川駅を結ぶ「大隅」。「佐多」は単純に宮崎-鹿屋間を往復する列車で、鹿屋駅から大隅半島先端の佐多岬へは路線バスを乗り継いで約1時間半かかります。一方「大隅」は志布志線を経由し西都城駅で日豊本線に入るのですが、下の大隅線ダイヤを見ると志布志626発625D(鹿屋駅から快速1625D)が国分駅で「大隅」と併結という、事実上は志布志駅から2ルートの「大隅」が出ていることになります。車両はともに鹿カコのキハ58系で「佐多」は2両編成、「大隅」は志布志線ルートの1・2号車と大隅線ルートの3・4号車の計4両編成でした。ちなみに「大隅」は当ブログのこちらでもネタにされています。

さて、時刻表ばかりでお疲れのところですが、ひと息入れて志布志線末吉駅跡の末吉町鉄道記念公園の動画(1991年11月14日撮影)と、よんかくチャンネル「タブレット閉そく時代の日南線」を続けてご覧くださいませ。PV数稼ぎ?

末吉町鉄道記念公園の動画に日南線・志布志線・大隅線のダイヤグラムが出てきましたが、今一度各線の通票種別をご紹介します。

日南線 宮崎◎木花▲青島■伊比井▲北郷●飫肥■油津●大堂津▲榎原■日向大束●福島今町◎志布志

志布志線 西都城■末吉▲岩川◎伊崎田■志布志

大隅線 志布志●大隅大崎■大隅高山●吾平■鹿屋▲古江

なお、大隅線は志布志-海潟(のちの海潟温泉)間を走っていた古江線を1972年9月に日豊本線国分駅まで延伸させて開業したもので、新線区間は当初から自動閉そく式(特殊)とCTCが設置されました。となると、古江線時代の古江-海潟間の閉そく方式は?と言いたいところですが、同区間は1961年4月開業とそんなに古江いや古いハナシではなく、海潟駅の隣の垂水(たるみず)駅も交換可能駅だったことから当初から自動閉そくだったのではないかとよんかくは見ています。

1970年代といえばモータリゼーションの真っただ中、しかも大隅半島方面から県都鹿児島市へは錦江湾を横切るフェリーが最短ルートということもあって、大隅線は全線開通前から赤字路線となることが見込まれており、100キロ近い長大路線にもかかわらず全線開通からわずか14年半後の1987年3月14日をもって呆気なく廃止となりました。

次回は北へ戻り、長崎本線・佐世保線方面へと進んでいく予定です。