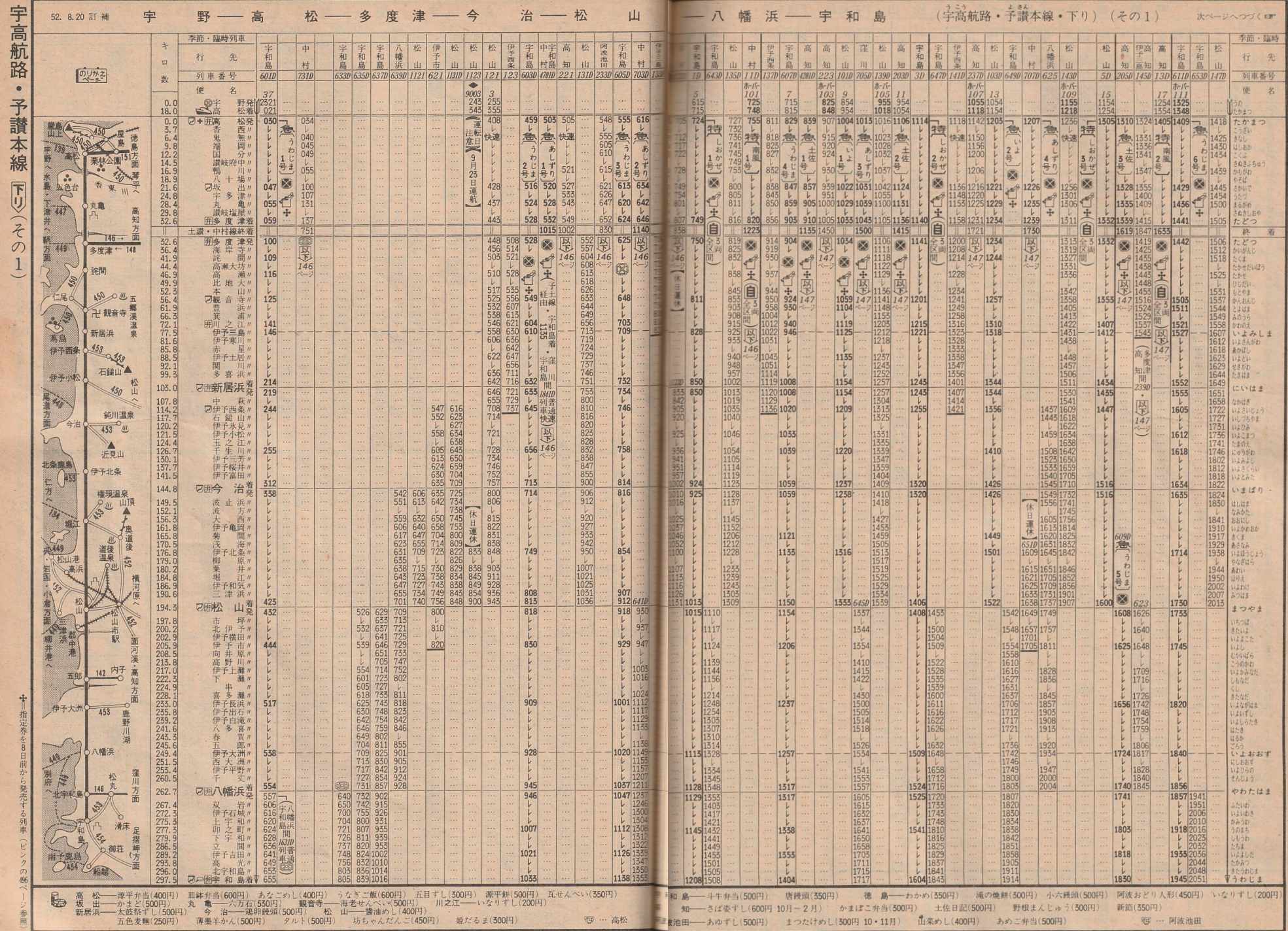

列車の編成ご案内1977 〜四国2〜

今回はまず予讃本線から見ていきます。

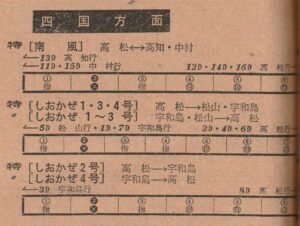

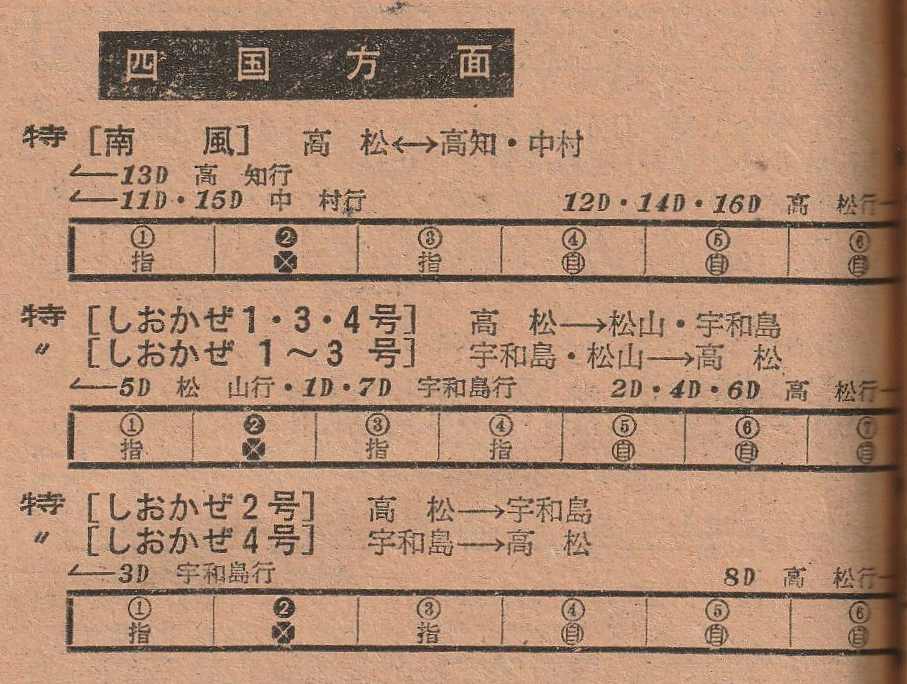

特急「しおかぜ」は宇和島便が3往復、松山便が1往復の運転で、四カマのキハ181系7連が専用編成、6連が「南風」との共通運用でした。

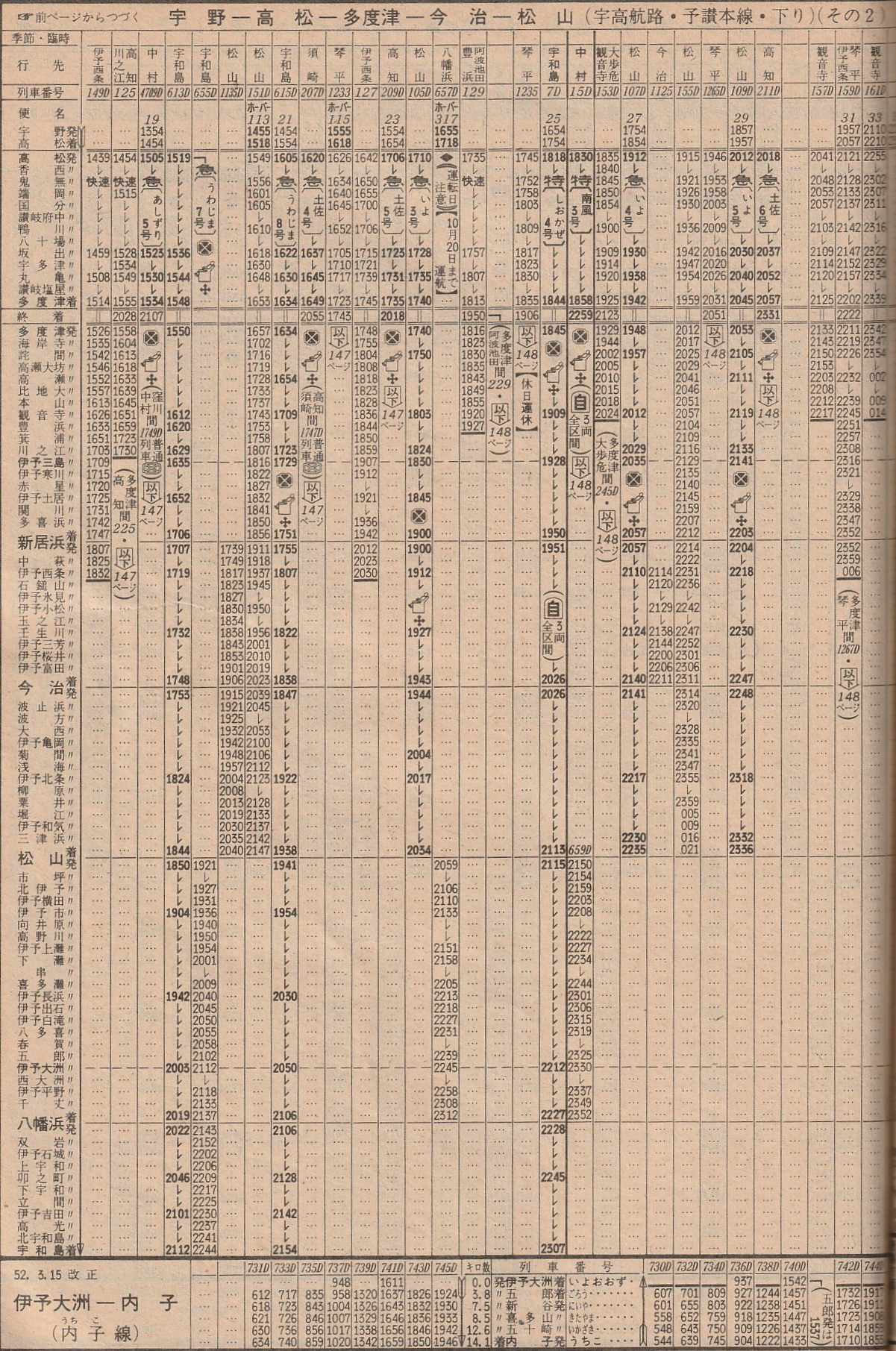

前回も書きましたが、当時の四国では運転区間や運転本数の面でも急行が主役、特急は脇役のような立ち位置でした。予讃本線では計4往復の「しおかぜ」に対し、急行「うわじま」が高松-宇和島間7.5往復と下り「しおかぜ3」に接続する松山→宇和島間1本の計16本、「いよ」は高松→松山間5本と松山→高松間3本、伊予西条→高松間1本の計9本という充実ぶりです。「うわじま」「いよ」の編成はいずれも四カマのキハ28・58・65からなるグリーン車付き5連が基本で、当時の高松運転所は全国有数の急行型気動車の配置両数を誇っていました。

高松030発宇和島655着の夜行「うわじま1」は基本の1〜5号車+荷物車キニ56の6両編成で高松駅を発ち、松山-伊予長浜間は後部に松山区(四マツ)のキハ20+キハ17+キハ26を連結、この3両は伊予長浜600発松山行普通列車としてそのまま折り返していく運用となっていました。

松山駅からの3両はいずれも年季の入りまくった旧型気動車で、キハ20や旧準急型キハ26はおろか、それらの母体となったキハ10系のキハ17などは1977年時点においても「まだこんな車両が走ってたのか」レベルの骨董品でした。下の写真(1978/5/2撮影)は多度津-讃岐塩屋間を走る先頭車キハ17+キハ20×5連(四マツ)の図で、老朽気動車の実に見事な編成美に思わず感銘を受けてしまうよんかくなのでした。

「鉄道ピクトリアル」No.980(2020年12月号)から

これらの旧型気動車置換用としてキハ40・47が初めて四国内に配置されたのは他地方に遅れること約3年、1980年のことでした。

一番下にはのちに内山線の一部となる内子線

「うわじま」「いよ」には先頭か後尾にキニ(荷物車)やキユニ(郵便荷物車)が付くことがよくあったようです。下の写真は高松駅の「いよ1」で、キハ58系や65系のスマートな編成の先頭にゲテモノ車の誉れ高きキユニ15が付くことによって強烈な遜色臭を放つようになり、途中駅で到着を待つ人々には何か得体の知れぬ列車が来たとの不安を与えて乗るのを躊躇させるような迫力さえ感じられます。

キユニ15 3+「いよ1」(鉄道ピクトリアル」No.768(2005年11月号))

このキユニ15 3は、由緒正しき2・3等(今のグリーン車・普通車)合造車キロハ18 3から多度津工場で2回の改造を受けてこうなってしまったものです。整形手術のやりすぎ的な

さて、ハナシがどんどん「列車の編成ご案内」から脱線(!)していきますが・・・

Wikipedia予讃線の年表では多度津-松山間は「1985年までは連査閉塞(数駅毎のRC方式)だった。」とされていますが、土讃本線の単線自動閉そく式導入から18年も経った1985年まで予讃本線が連査閉そく式のままだったとは考えにくく、そもそも各停車場ごとに運転業務を扱う連査閉そく式と、いくつかの停車場をまとめて遠隔制御するRC(リモートコントロール)方式とは本来相反するものです。

RC方式はCTC(列車集中制御装置)を数駅ごとに区切って分散配置したようなもので、CTCがその線区内の一切の運転業務を行うのに対してRCは制御駅が受持ちブロック内の運転業務を行い、全線にわたる運行管理については従来どおり列車指令が指示を出していました。『四鉄史』(四国旅客鉄道株式会社「四鉄史」編集委員会、1989)によると、予讃本線の自動閉そく式とRC方式は1968年10月1日に多度津-伊予西条間で、1970年3月17日に伊予西条-松山間で使用が開始され、その当時のRC制御駅は詫間、観音寺、伊予土居、新居浜、壬生川、今治、菊間、伊予北条、伊予和気の各駅でした。

一方、松山-宇和島間は1977年時点も通票(タブレット)閉そく式で、通票種別は松山■北伊予▲伊予市(楕円)三秋信号場●伊予上灘■下灘▲喜多灘(楕円)伊予長浜●伊予白滝■五郎▲伊予大洲●伊予平野■千丈▲八幡浜●双岩■伊予石城▲卯之町●下宇和■立間▲伊予吉田(楕円)北宇和島●宇和島(1969年3月現在)というオーダー。

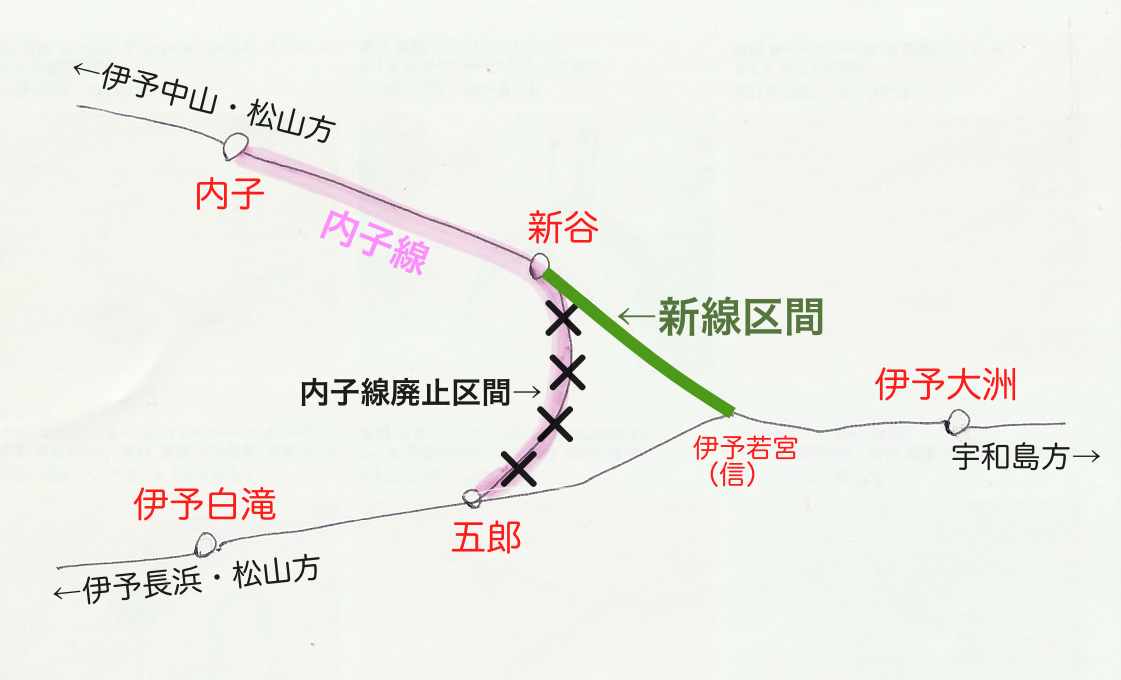

こちらは国鉄最末期の1986年3月3日、向井原-内子間・内子線内子-新谷間・新谷-伊予若宮信号場間の短絡新線(予讃線山線、内山線)開業とともに伊予上灘-伊予白滝間を除いて一気に自動化・CTC化されました。しかしながら、北宇和島駅で接続する予土線が1974年に特殊自動閉そく化されていた関係で伊予吉田-北宇和島-宇和島間だけ先行して自動化されていたという説もあり、松山-宇和島間が一気に自動化というのは若干の疑念が残るところです。

内山線開業に伴い旧来の内子線は予讃本線に編入されて消滅かと思いキヤ、換算キロが適用される地方交通線だったことで独立路線として扱われ、現在のような予讃線に挟まれる内子線という不思議な状態となりました。線形改良と単線自動閉そく・CTC化により特急が高速で行き交う現在の内子線に、鄙びた盲腸線時代の面影を求めることは極めて困難です。

新しい閉そく方式は松山-伊予中山-伊予若宮信号場間が単線自動閉そく式、向井原-伊予上灘間と伊予白滝-宇和島間が自動閉そく式(特殊)で、単線自動閉そく式は停車場間に閉そく信号機を設ける方式なのに対し自動閉そく式(特殊)は閉そく信号機を設けず停車場間を1閉そく区間とする方式という違いがあります。

そんな細かすぎる話はともかく、興味深いのはいわゆる「予讃線海線」の伊予上灘-伊予白滝間が通票閉そく式(伊予上灘■伊予長浜●伊予白滝)のまま存置されたことで、山線開業直後の1986年3月11日に同区間を訪れたよんかくはその様子を実見してかなり驚いています。

なぜ伊予上灘-伊予白滝間が通票閉そく式のまま残ったのか理由は定かではありませんが、内山線建設と自動化・CTC化に多額の費用がかかったからでは?とよんかくは勝手に想像しています。これはJR西が阪神・淡路大震災の復興を優先したことにより因美線の自動化が先送りになったという説からの類推でしかないので、信憑性に自信はありませんが(大汗

伊予上灘-伊予白滝間の通票閉そく式はそれから約5年半の間存置ののち1991年11月に特殊自動閉そく式に変更され、これにより四国全線の自動閉そく化が完了しました。

よんかくチャンネル「予讃線海線のタブレット」(1991年8月18日撮影)

この時点では特急・急行は全列車内山線経由となっていて、閉そく扱い駅での通票通過授受は無くなっていたはずなのですが、伊予上灘・伊予長浜・伊予白滝の各駅には通票受器と通票授器が残されていました。また、伊予長浜駅には四国最後の腕木式信号機が残っていたものの、通過信号機は信号てこ諸共撤去されていました。動画の7:46の信号てこ小屋には、通過信号機てこが間引かれた跡と思しき空間が見て取れます。

輪の部分が白いタブレットキャリアは、ワイヤーを皮革で巻いた上から白いビニールテープを密に巻いたもので、四国の国鉄・JR独特のものと思われます。おそらく夜間の通票授受(特に通過授受)時の視認性を高める目的だったと思われますが、それは四国に限らず全国どこでもあてはまることであり、なぜ四国独特なのかは不明です。なお、飯田線や身延線など名古屋鉄道管理局・静岡鉄道管理局管内で使われていたキャリアは白テープを間隔を開けてゼブラ状に巻いて使用しており、これも両局独特のものでした。

脱線ばかりの危険なよんかく号、本線に戻ります。

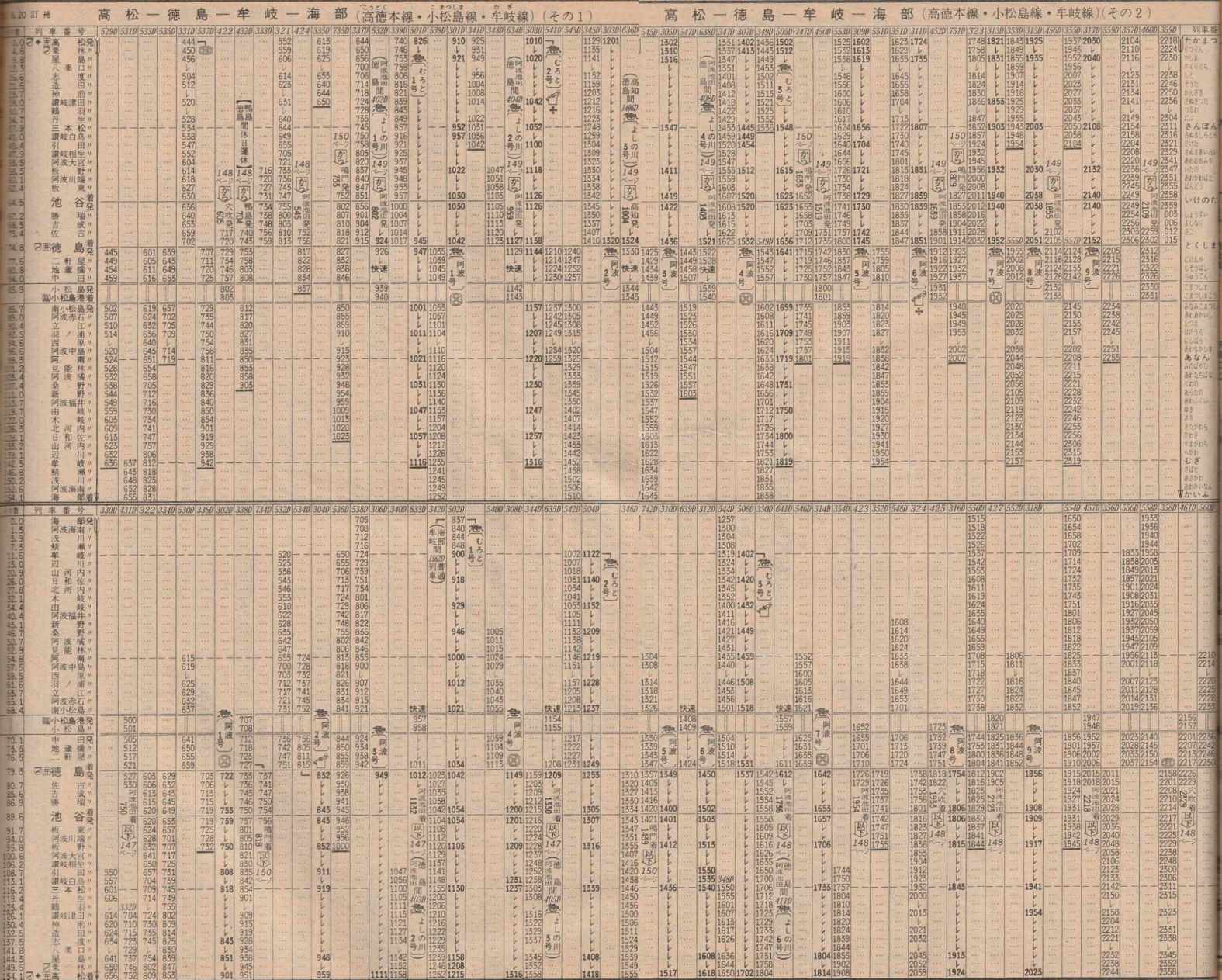

高松-徳島間を結ぶ高徳本線の急行は「阿波」と牟岐線直通の「むろと」。両列車の基本編成は徳島区(四トク)のキハ28・58の2〜3連で、「阿波」のうちグリーン車付き編成の2号車はグリーン・普通合造車のキロハ28でした。津山線・因美線急行「砂丘」に連結されていたキロハ28と同じくキロ28を半室格下げ改造した車ですが来歴が全く異なり、因美線よりも7年早い1980年に登場しています。ただ、徳島のキロハ28は1両しか配置されず、グリーン車付き「阿波」がほぼ2往復おきの運転となっているのはそのためです。

当時から高松-徳島間は「阿波」「むろと」合わせて日中ほぼ1時間ヘッドの高頻度運転で、一部列車はノンストップ1時間20分前後という、非力なキハ58系ながらも現在の特急「うずしお」(約1時間10分)に引田いや引けを取らない高速走行をしていました(もっとも「うずしお」は途中何駅かに停まるんですが…

高徳本線は早くも1977年2月に全線自動化(高松-屋島間と勝瑞-徳島間は単線自動閉そく式、屋島-勝瑞間は自動閉そく(特殊)式)されていましたが、徳島駅以南の牟岐線は1986年11月の特殊自動閉そく化まで通票閉そく式でした。1986年3月時点の通票種別は徳島▲二軒屋●中田(楕円)南小松島■立江●羽ノ浦■阿南●桑野▲由岐■日和佐▲牟岐(楕円)海部で、牟岐-海部間は1973年10月の開業。この時刻表当時では阿波中島駅、阿波橘駅でも閉そく扱いをしていた可能性があります。急行「むろと」と小松島線(1985年3月廃止)直通の快速が二軒屋駅と中田駅(「むろと」は南小松島駅、立江駅も)で通票通過授受を行なっていました。

小松島線は中田-小松島間のひと駅だけの小路線ですが、終点小松島駅の約0.3キロ先には小松島港仮乗降場と称するホームがあり、そこが事実上の終着駅となっていました。小松島港仮乗降場は大阪・和歌山方面への航路が発着していた小松島港への連絡口として設置されたもので、運賃計算上は小松島駅と同一のキロ数が適用されています。全国の仮乗降場のうち路線の終端に設置されたものはここが唯一例で、のちに徳島港の整備によって小松島港から航路が撤退したため、小松島線自体が1985年3月をもって廃止となりました。

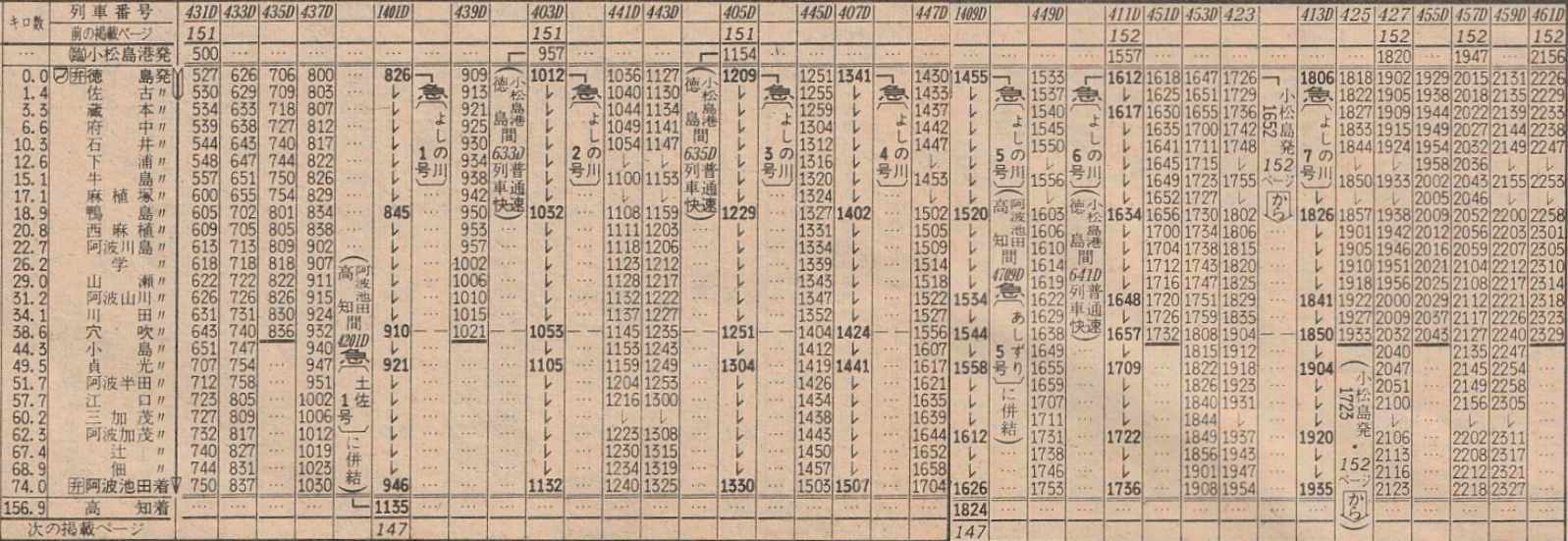

四国編の最後を飾るのは徳島本線の急行「よしの川」。基本的には徳島県内で完結する列車ですが、一部の列車は土讃本線「土佐」「あしずり」に併結して高知駅まで足を伸ばしていました。全列車普通車自由席で、車両は「阿波」「むろと」と共通運用の四トク車です。

上述の小松島線と直通する列車が多いのが特徴といえば特徴で、小松島駅・小松島港仮乗降場発は阿波池田行7本と穴吹行2本、小松島駅・小松島港仮乗降場行は阿波池田発9本と穴吹発1本の列車が設定されていました。

徳島本線は1982年12月に自動閉そく(特殊)式に変更されるまで通票閉そく方式で、1969年時点の通票種別は蔵本■府中▲石井●牛島■鴨島▲阿波川島●学■山瀬▲阿波山川●川田■穴吹▲小島●貞光■阿波半田▲江口●阿波加茂■辻。両端の佐古-蔵本間および辻-佃間が通票閉そく式区間から外れていますが、これは佐古-徳島間が高徳本線との重複区間で複線(現在は単線並列扱い)であること、佃駅は1967年に自動化された土讃本線上にあることなどから、佐古駅・佃駅での通票扱いを回避するため先行して自動化されたものと考えられます。

国鉄時代の四国についてはまだまだ言い足りないところもあるのですが、キリがないので今回はこのへんで区切りとさせていただき、今後また機会を見て書いていきたいと思います。

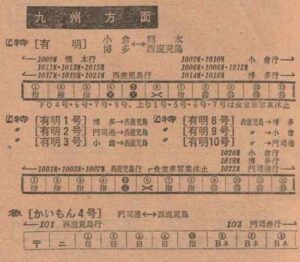

次回からは九州シリーズに突入です。

【参考サイト】

予讃線伊予北条駅[2] CTC化後も残るRC(遠隔制御装置)の制御所

(@タタールのくにびき -蝦夷前鉄道趣味日誌-)

四国社会資本アーカイブス