列車の編成ご案内1977 〜四国1〜

いよいよ四国へ到達です。

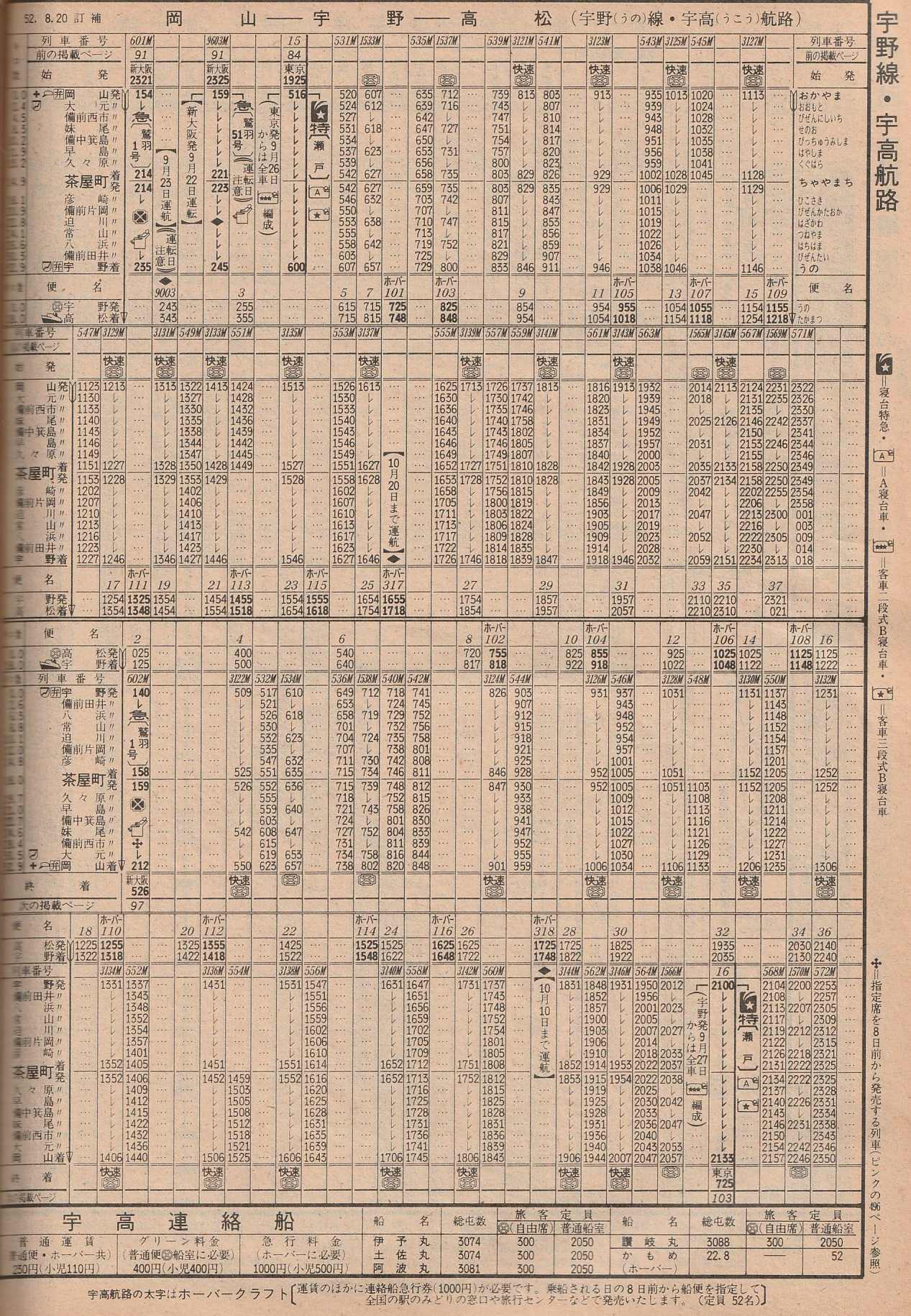

1977年当時は本州から四国へ国鉄で行くルートは2つありました。もちろんメインは宇野-高松間の国鉄宇高連絡船で、青函連絡船と同じくほぼ24時間体制で運航していました。今回の四国編を始めるにあたり、まずは宇高連絡船に挨拶しておきたいので、前回の宇野線ダイヤを再掲します。

就航船は四国にちなんだ「伊予丸」「土佐丸」「阿波丸」「讃岐丸」の客船4隻と、ホーバークラフト「かもめ」。某野球漫画に出てくる土佐丸高校とは無関係

4隻とも船内に線路が3線敷いてありワム(有蓋貨車)などの航送も可能でしたが、自動車の航送は並行の民間航路に委ねる形となっていました。

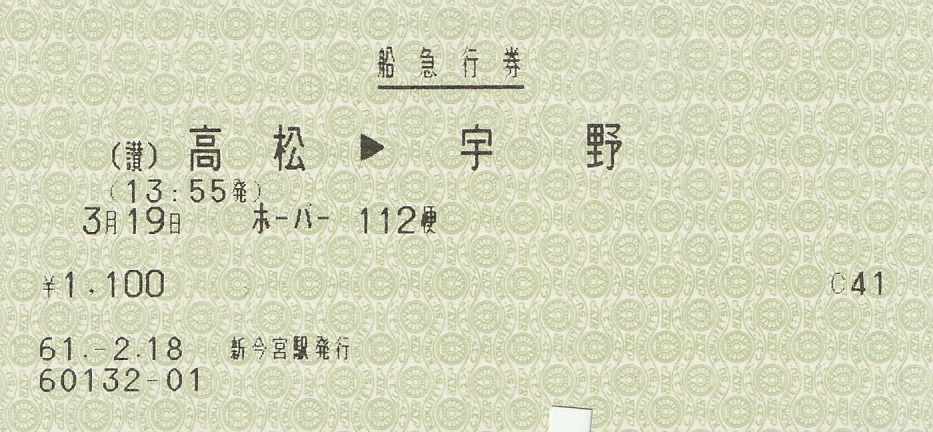

宇野-高松間を客船は1時間ちょうど、ホーバーはわずか23分で結んでいます。ホーバーには船急行券が必要なので国鉄時代は青春18きっぷで乗船できなかったのですが、JR移行後は青春18きっぷ+船急行券で乗船できるようになりました…宇高航路廃止までのわずか4年足らずの間でしたが。

宇野発時刻を見ると客船の出航1分後にホーバー出航、高松発にいたっては両者同時刻発というパターンが見られました。ホーバー優先出航の後に客船が出航するならまだわかるのですが、1分後や同時刻の出航で客船の乗客にホーバーの勇姿を見せつけるようなダイヤをわざわざ組むところなど、公共企業体日本国有鉄道もなかなかあざとい商売をするものです(もちろんそんな理由ではないとは思いますが…

ホーバークラフトは速いけどとにかくやかましい乗り物で燃費も悪く、大分空港アクセスのホーバー便が廃止となって命運が尽きたかに思われましたが、近々大分空港アクセスで復活の見込みということで、末永い活躍を期待したいものです。よんかくはもう乗りたくありませんが

各船とも普通船室は非リクライニングの2人掛けロマンスシートで、青函連絡船のような桟敷席(平土間)がなかったのは1時間という航行時間からして仕方ないところでしょう。乗ったことはありませんが、グリーン船室は列車のグリーン車と同じ2人掛けリクライニングシートでした。ホーバーは特急普通車のような2人掛けリクライニングシート(非回転)だったと記憶しています。

客船の甲板上には立ち食いうどん店があってよんかくもよく食べましたが、連絡船のうどんの味が忘れられないという声は当時から雑誌やテレビなどメディアでしばしば取り上げられており、1990年前後に訪れた讃岐うどんブームのそもそもの種火の火付け役はこの「連絡船うどん」ではなかったかと勝手に思っています。

ところで、時刻表欄外右下に「指定券を8日前から発売する列車」の注記があり(当時は指定券の発売日が乗車日の7日前)、新大阪行「鷲羽1」がそれにあたるのですが、これは日をまたいで乗り継ぐ列車の指定券を同時に買えるようにするための特例措置です。例えば5月8日発の松山発急行「うわじま7」(高松着012)から宇高2便を介して「鷲羽1」に乗り継ぐ場合、原則どおりだと「うわじま7」指定券の発売日は5月1日、「鷲羽1」は5月2日になってしまうので、二度手間解消のため「鷲羽1」も5月1日に発売するという趣旨で、同じく宇高3便や37便を受けて高松駅を翌日に発車する四国内列車の指定券も8日前発売となっています。このようなプラス1日前発売制度は北海道-本州間の乗り継ぎなどにも適用されていました。

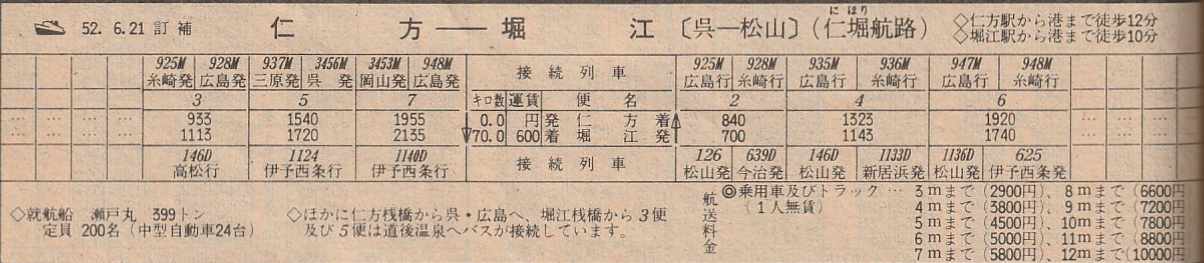

さて、国鉄で四国へ渡る2つのルートのもうひとつは「仁堀連絡船」です。どこそれ?

終戦直後の1946年2月、宇高連絡船に集中する輸送量の分散化のため呉線仁方駅と予讃本線(当時)堀江駅を結ぶ国鉄連絡船として開業したものの、その役割をほぼ果たせないまま赤字のため1982年7月に廃止された悲運の航路でした。

就航船は「瀬戸丸」1隻のみで、自動車の航送も可能でしたが、総トン数399トンはフェリーとしてはかなり小ぶりな部類でした。よんかくは乗らずじまいだったのですが、船内は非リクライニングの2人掛け座席と桟敷席もあったそうです。また、運賃600円の算定基礎となった航行キロ数は70.0となっていますが、これは競合する民間航路運賃との均衡を図るための擬制キロで、実キロは38キロ程度です。

仁堀連絡船は後付けで開設された航路のため、両接続駅が宇野駅・高松駅のように連絡船接続ありきの立地ではなく10〜12分程度の徒歩連絡を要ししかも普通列車しか停まらなかったこと、キロ数の水増しまでして運賃水準を合わせたのに民間航路との競争に勝ち目がなかったことなどが「悲運」の理由で、時刻表の注記に両桟橋からのバスの接続案内が書いてあるところにも列車接続のヤル気のなさが感じられます。

就航船は「瀬戸丸」のみ ドック入りの時は休航していたんでしょうか

時刻表にはいちおう接続列車が記されており、徒歩時間を含めておおむね20〜40分程度の乗り継ぎ時間が取られているものの、中には3便のように堀江港1113着と同時刻に堀江駅を松山行1133Dが発車していたり(次の松山行は1239発)、反対に6便から松山方面への乗り継ぎが日を跨いだり(2135着・005発)、極め付けは松山発146Dから4便への乗り継ぎ時間がわずか2分(1141着・1143発)しかなかったり、まるで鉄道から乗り継いでくれるなと言わんばかりのダイヤも見受けられました。ただし、最後の2分乗り継ぎは時刻表発行元が予讃本線のダイヤ変更を反映させていなかったミスと思われます。校正畏るべし

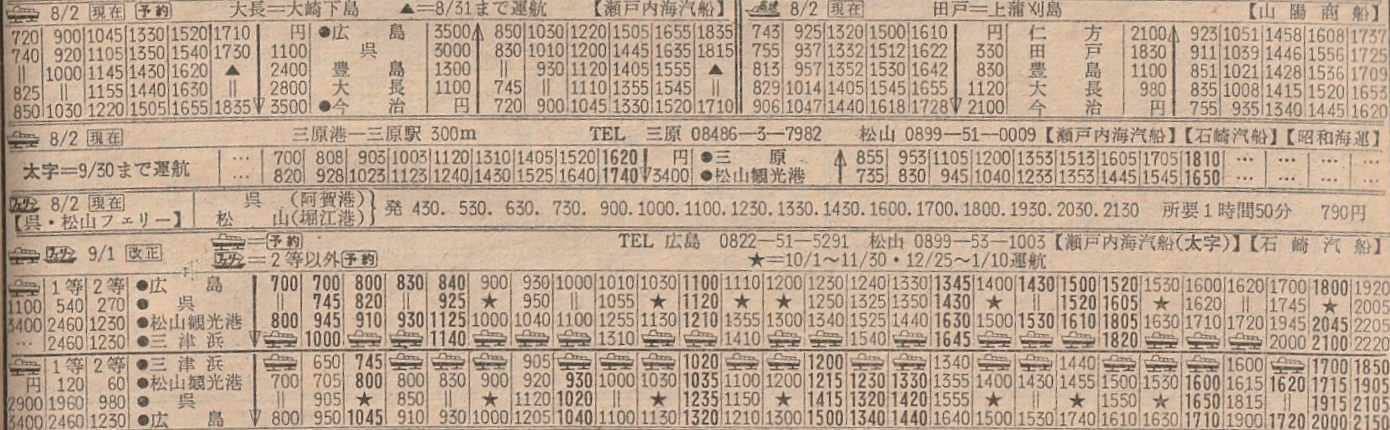

広島、呉、松山、今治などの都市間をダイレクトかつ高頻度で結ぶ民間航路に対し、前後の国鉄運賃が通算できることだけがメリットの仁堀航路は、最期までその存在意義を見出すことが困難な「連絡船」でありました。

仁堀航路の多彩なライバルたち

というわけで、四国の玄関口・高松駅からスタートすることとしましょう。仁堀は?

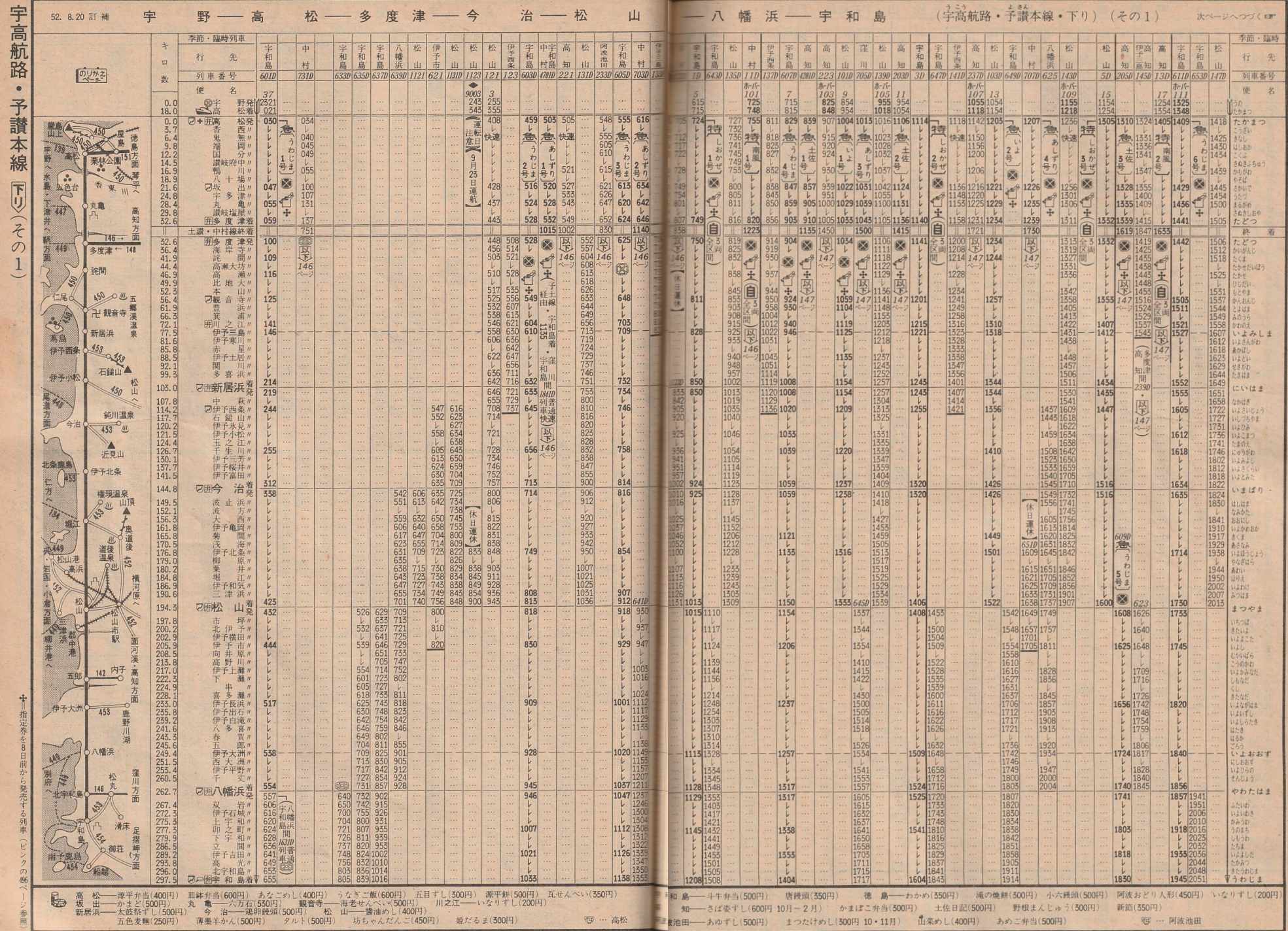

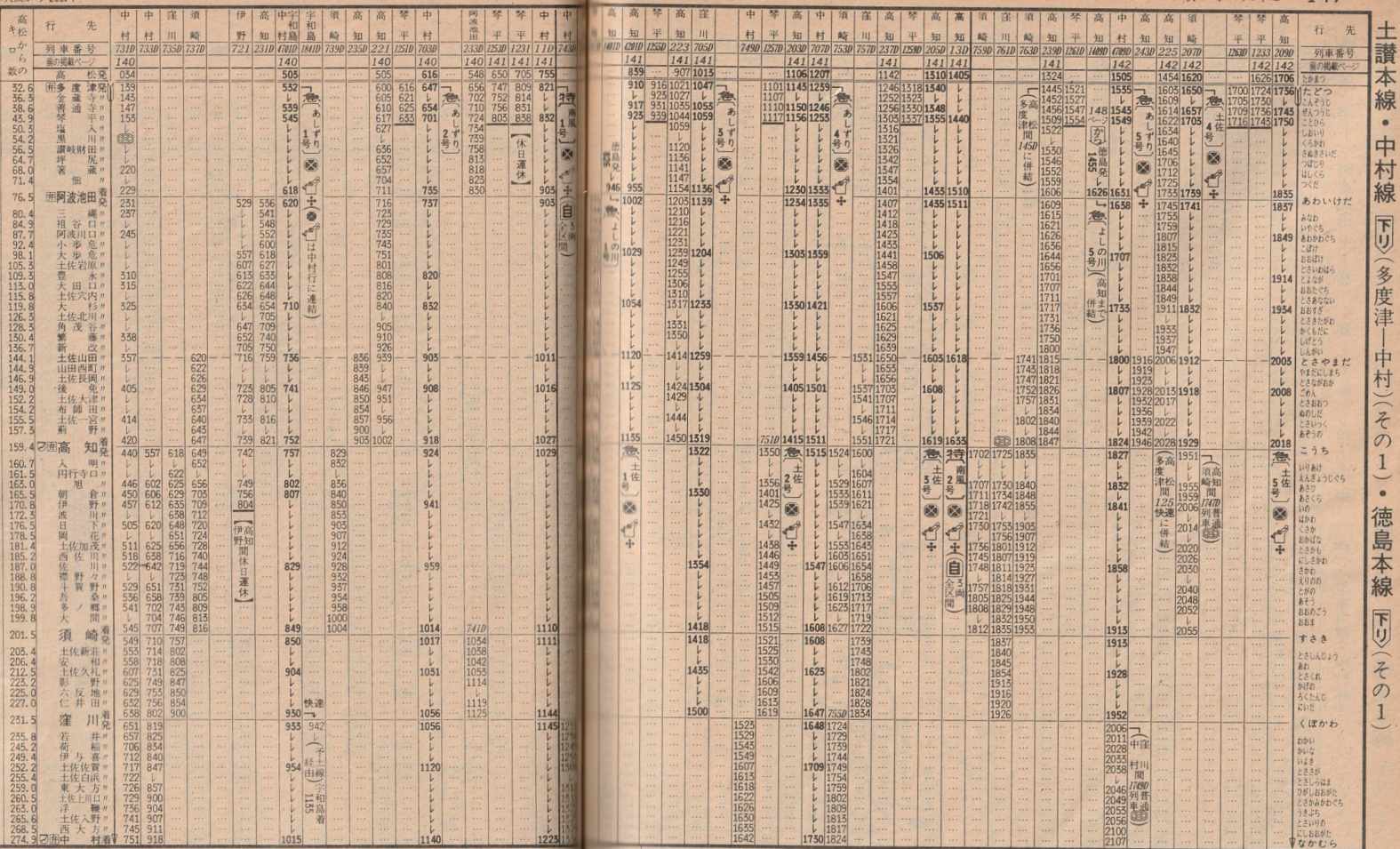

まず予讃本線の時刻から。国鉄時代の四国には予讃本線、土讃本線、高徳本線、徳島本線の4つの本線がありましたが、JR移行に際して、もともと路線数が少なく本線・支線の序列を付ける意味がないとして「本線」の呼び方をなくし全て「線」に統一されました。(2025/5/10「高徳本線」が漏れていたので訂正しました)

高松駅では早朝というか夜明け前から宇高連絡船接続列車が待機しています。355着の宇高3便を待ち受けるのは408発松山行快速、459発宇和島行急行「うわじま2」、503発中村・宇和島行急行「あしずり1」、505発快速高知行。「あしずり1」は窪川駅で予土線経由の宇和島行快速を分割し、「うわじま2」の宇和島着時刻1033の約1時間後の1135に宇和島駅に到着するので、四国ワイドを持っていれば「あしずり1」で宇和島駅まで行くのも一興です。←と、よんかくは思います。

その後の時間帯も、連絡船受け列車が松山方面、高知方面へとバランス良く発車していきます。四国内を走る夜行列車は高松030発宇和島行急行「うわじま1」と宇和島2146発高松行急行「うわじま8」、高松035発中村行快速221レと窪川2045発高松行快速762Dの4本。「うわじま8」は高松337着、762Dは345着の半夜行で、ともに高松400発の宇高4便を介して岡山駅には550着です。

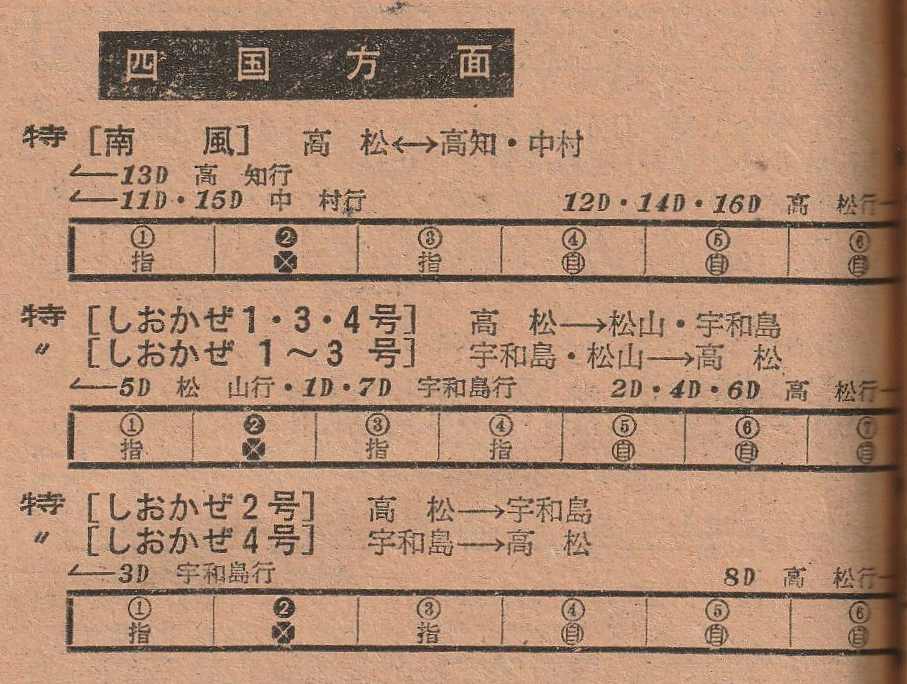

さて、ここで時刻表の「列車の編成ご案内」をご覧ください。

四国方面の項には特急列車の記載しかなく急行は完全無視されています。その特急も土讃本線「南風」と予讃本線「しおかぜ」の2種類しかありません。

「南風」「しおかぜ」は四カマ(高松所)のキハ181系で、6両編成は両列車共通運用です。高松運転所のキハ181系は1972年前後に新製配置されたもので、名古屋区と尾久区から特急の電車化による余剰車も受け入れるなど、185系登場まで四国の特急は181系の天下でした。ただ、ご覧のように食堂車(キサシ180)の連結はなく、現在に至るまで食堂車が四国内を走ることはありませんでした。今は「伊予灘ものがたり」など車内で食事を提供する観光列車はいくつか走ってますが食堂車ではないですからねぇ…

四カマの「四」は「四国総局」を指します。1970年、北海道・四国・九州には経営の独自性を発揮させるとの名目で区域内の鉄道管理局を統括する「総局」が置かれましたが、四国にはもともと四国鉄道管理局しかなかったので1総局1管理局という形となり、四国旅客鉄道への移行までこの体制をとっていました。

「南風」は中村発着2往復、高知発着1往復の運行。土讃本線の多度津-高知間では四国内で最も早い1967年7月に単線自動閉そく化・CTC設置が行われましたが、高知-窪川間はそれから約19年後の1986年11月まで通票(タブレット)閉そく式のまま存置されていました。当時の高知駅以西の閉そく扱い駅は、高知●旭■朝倉▲伊野●日下■西佐川(楕円)佐川●斗賀野■吾桑▲多ノ郷●須崎■土佐久礼▲影野●窪川のところ、「南風」は途中須崎駅にしか停まらないので、それ以外の実に11駅で通票通過授受(運転停車の場合を除く)していたことになります。せめてあと5年早く生まれてたら撮りに行ってたのになぁ…的なよんかくです。

なお、窪川-中村間の中村線(現・土佐くろしお鉄道中村・宿毛線)は1974年9月の全通時から自動閉そく(特殊)式(1963年の窪川-土佐佐賀間部分開業時は通票閉そく式)でした。

急行「あしずり」は中村発着3往復半、中村→高知間1本(高知駅で「南風3」と接続)、窪川発着1往復というやや変則的な運行。編成は四カマのキハ28・58・65からなるグリーン車付き4連で、下り2号のみグリーン車なし(編成不明)、一部列車は阿波池田-高知間で徳島本線急行「よしの川」2連(四トク)を併結していました。高知発着の「土佐」は5往復(下り1本は須崎行)、編成は「あしずり」と共通運用の四カマ4連で、こちらにも「よしの川」併結列車があります。

強力型気動車キハ65は急行列車の完全冷房化と急勾配区間でのスピードアップを狙って高松所へ大量配置されたもので、急行全廃後も四国内あちこちで普通列車として走る姿が見られました。このキハ65は長編成の中に1〜2両つなぐだけで十分なブースター効果が得られるため、キハ65のみで編成を組むことはツッコミ同士の漫才コンビのようなもので、基本的にはありませんでした。

土讃本線の急行群は「南風」の補完役というより、運転本数からいうとむしろこっちが主役のような活躍ぶりで、「急行王国」の名を恣にしていた四国の看板列車とも言い得る存在でした。

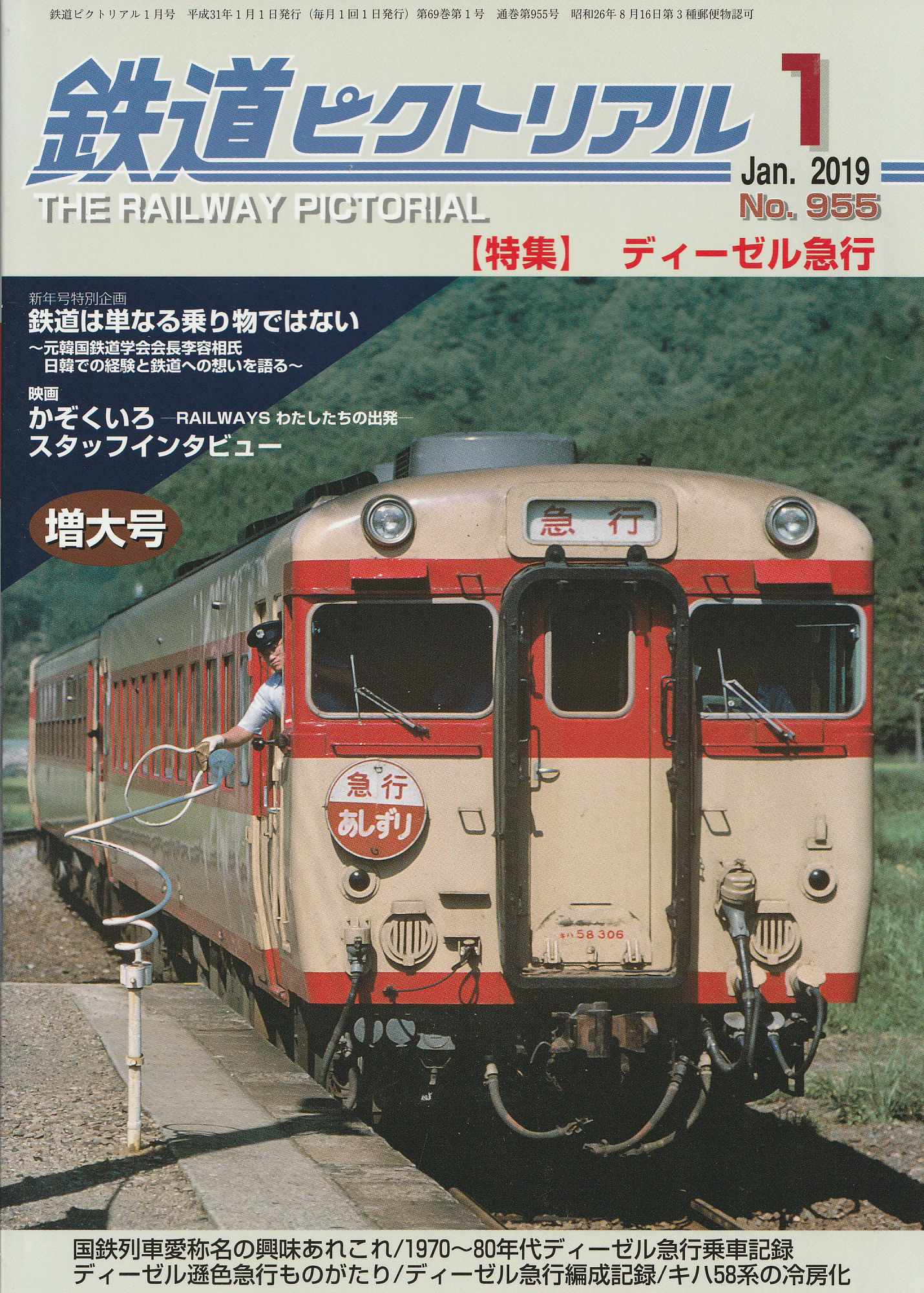

さて今回の1枚は「鉄道ピクトリアル」の表紙から引用させていただきます。

次回は予讃本線ほか各線の特急・急行列車を追っていきたいと思います。

1984年8月@土讃本線西佐川

輪の部分が白いタブレットキャリアは四国総局→JR四国の特徴でした