列車の編成ご案内1977 〜西日本3〜

今回は近畿以西、山陰・山陽方面の昼行列車を見て行きます。

とは言っても山陽方面の昼行優等列車は山陽新幹線のほぼ独擅場なので、実質的にははとんど山陰本線系の列車になるわけですが。

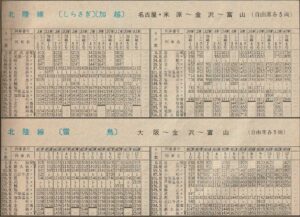

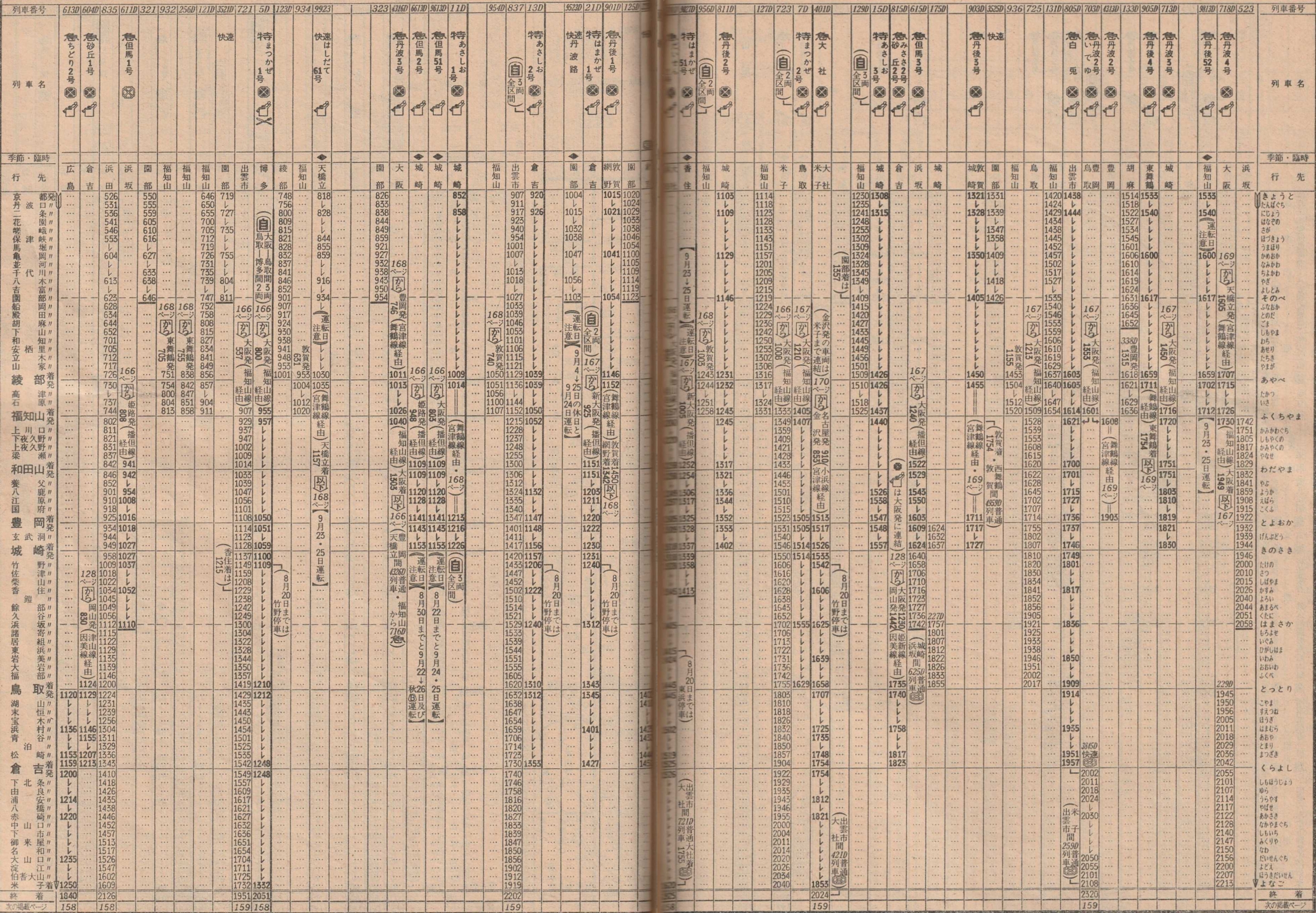

福知山線から山陰本線に入る特急「まつかぜ」は大阪・新大阪-博多間のロングランと鳥取便が各1往復。編成は大ムコのキハ80系で博多便は食堂車付き、鳥取止まりの付属編成にもグリーン車が付く豪華編成です。博多便のダイヤは大阪800→博多2051/博多815→新大阪2117、出雲市駅で上下列車が交換していました。もちろん全区間乗り通すような列車ではないのですが、一度は乗り通してみたかったなぁと思うよんかくなのでした。

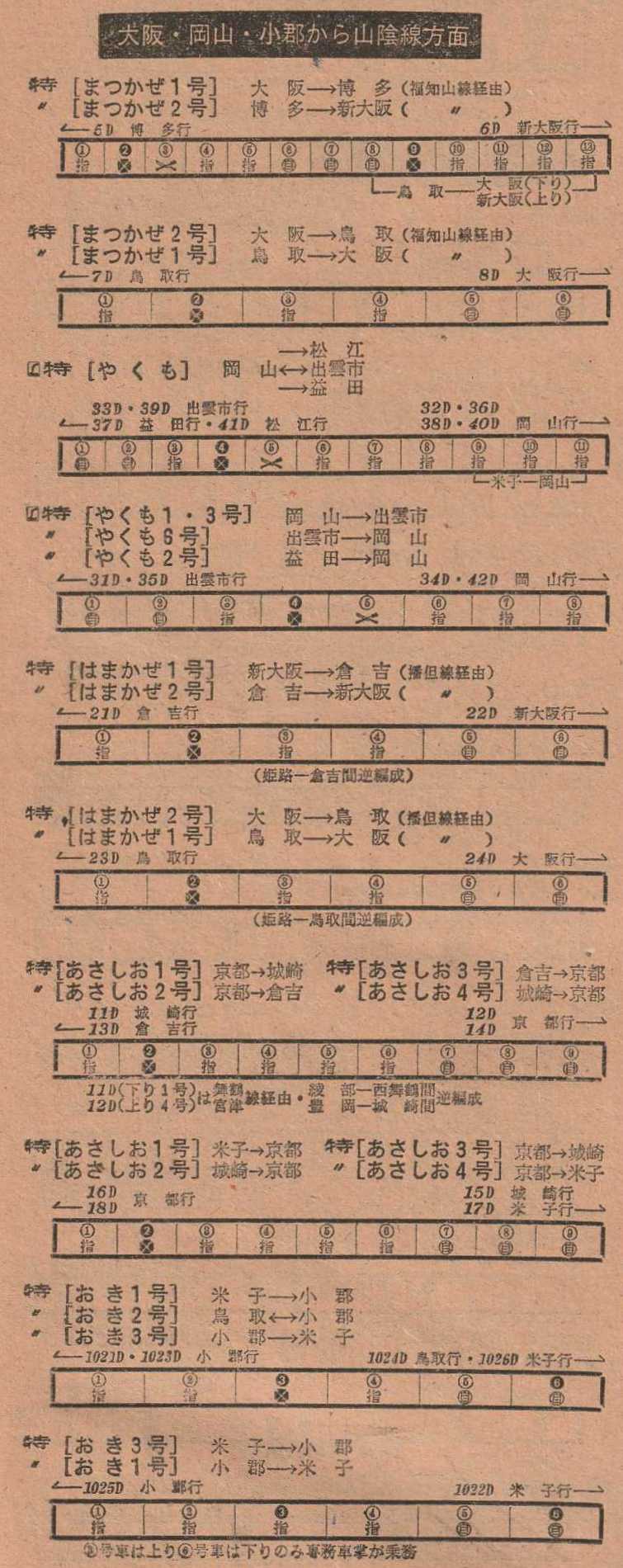

気動車唯一のエル特急「やくも」は今と同じ岡山-出雲市間の運転で、1往復だけ益田駅まで足を伸ばします。山岳路線に強い大出力エンジン車キハ181系(米ヨナ)の「やくも」専用編成(基本7両+付属3両、全列車食堂車連結)で運用されたハイグレードな列車でしたが、1982年7月の伯備線など「やくも」ルート電化により381系電車に置き換えられると気動車必須の益田便は廃止となり、食堂車もなくなりました。あったら怖い381系の自然振り子式食堂車。

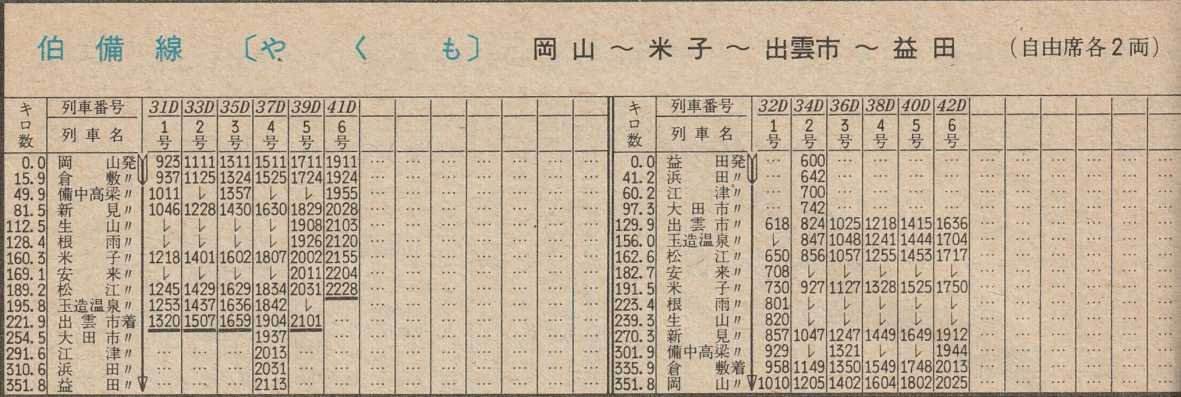

播但線経由で大阪・新大阪と鳥取・倉吉を結ぶ「はまかぜ」、京都と城崎(現・城崎温泉)などを結ぶ「あさしお」は「まつかぜ」鳥取便と共通運用の大ムコのキハ80系6両編成で、「あさしお」はそこに付属3両が連結されます。

注記にもあるように京都-城崎間「あさしお」は綾部駅から舞鶴線そして西舞鶴駅から宮津線(現・京都丹後鉄道宮舞線、宮豊線)経由で豊岡駅に至る大回りルートを走るため進行方向が3回も変わり、大回りしている間に京都駅を後発する「あさしお」に豊岡駅へ先着されたりと、何かと異色の列車でした。

「あさしお」を抜く「あさしお」

鳥取・米子-小郡(現・新山口)間「おき」は広コリ(小郡区)のキハ181系6両編成で、グリーン車付き編成が2往復と、当時の昼行特急列車としては異例のグリーン車なし編成が1往復でした。かつては80系が運用されていましたが、1976年10月から奥羽本線「つばさ」電車化により余剰となった元・北オク(尾久区)の181系を充当しています。

なお、当時の山陰本線浜田-長門市間と宮津線は通票(タブレット)閉そく式だったので、「あさしお」「おき」や同区間の急行列車は通票通過授受をバシバシやっていました。

次は山陰本線系の急行列車をば。気動車急行の車両形式は全てキハ28・58です。

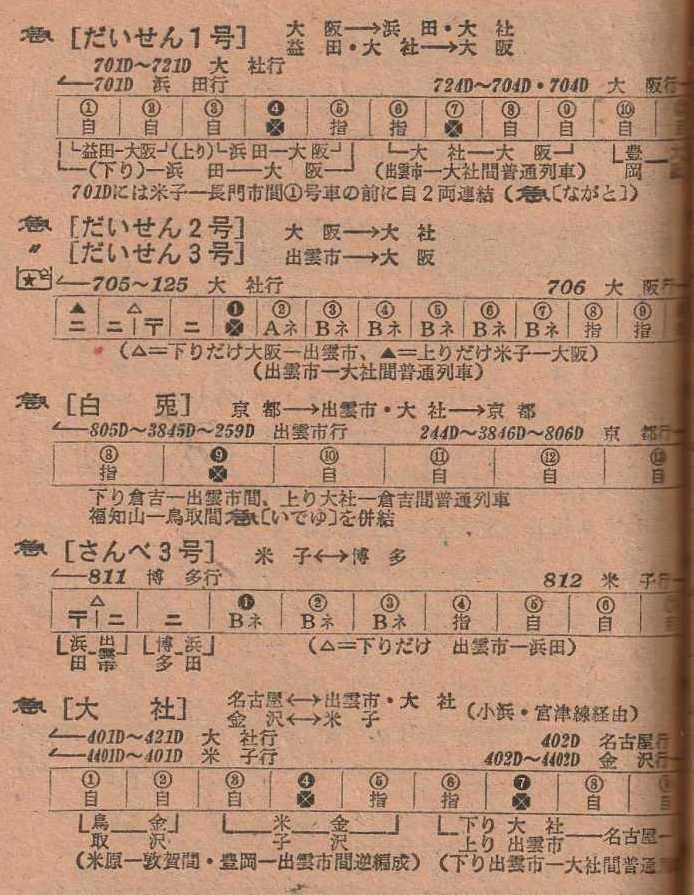

福知山線経由の「だいせん」は昼行2往復と夜行1往復で、昼行のほうの編成図が何かごちゃごちゃとややこしいことになっています。大阪発下り1号は1〜5号車が浜田行、6〜9号車が出雲市駅で分割の大社線(廃止)大社行、10〜11号車が豊岡止まりと、進むごとにだんだん編成が短くなっていくように見えますが、米子駅では1号車の前に増(マシ)1〜2号車の長門市行「ながと」が併結されます。

まとめてみると、

大阪→豊岡 1〜11号車の11両編成

豊岡→米子 1〜9号車の9両編成

米子→出雲市 増1〜2号車+1〜9号車の11両編成

出雲市→浜田 増1〜2号車+1〜5号車の7両編成

浜田→長門市 増1〜2号車の2両編成

ということになります。さらにややこしいのが車両所属で、増1〜2号車「ながと」が米ヨナ、浜田行1〜5号車が米ハマ(浜田区)、大社行6〜9号車が米ヨナ、豊岡行10〜11号車が福トカ(豊岡区)と、まるで縦割り組織の典型のような編成です。

逆に大阪行上り1号の1〜2号車は益田発となり、浜田駅で3〜5号車を併結、出雲市駅で大社発6〜9号車を併結、さらに豊岡駅で10〜11号車を併結します。では「ながと」はどこへ行ったかというと、上り「だいせん1」の後を追って長門市→米子間を増1〜2号車の2両編成で単独運転しています。単独でも増結車…

夜行「だいせん」は下り2号が大社行、上り3号が出雲市発となります。当時の夜汽車によくあったロネ・ハネ・ロザ・ハザのカルテット編成で、グリーン車スロ54と10系寝台車、10系座席車という大ミハの旧型客車編成、さらに1号車の前にマニ(荷物車)と下りはスユニ(郵便荷物車)、上りはマニが連結されます。荷物車の運用や荷物列車のダイヤなど、車両運用愛好家以外には何ら役に立たない情報も載っていた昔の時刻表は結構マニアックでした。マニアックなマニ。←今回もこういう路線?

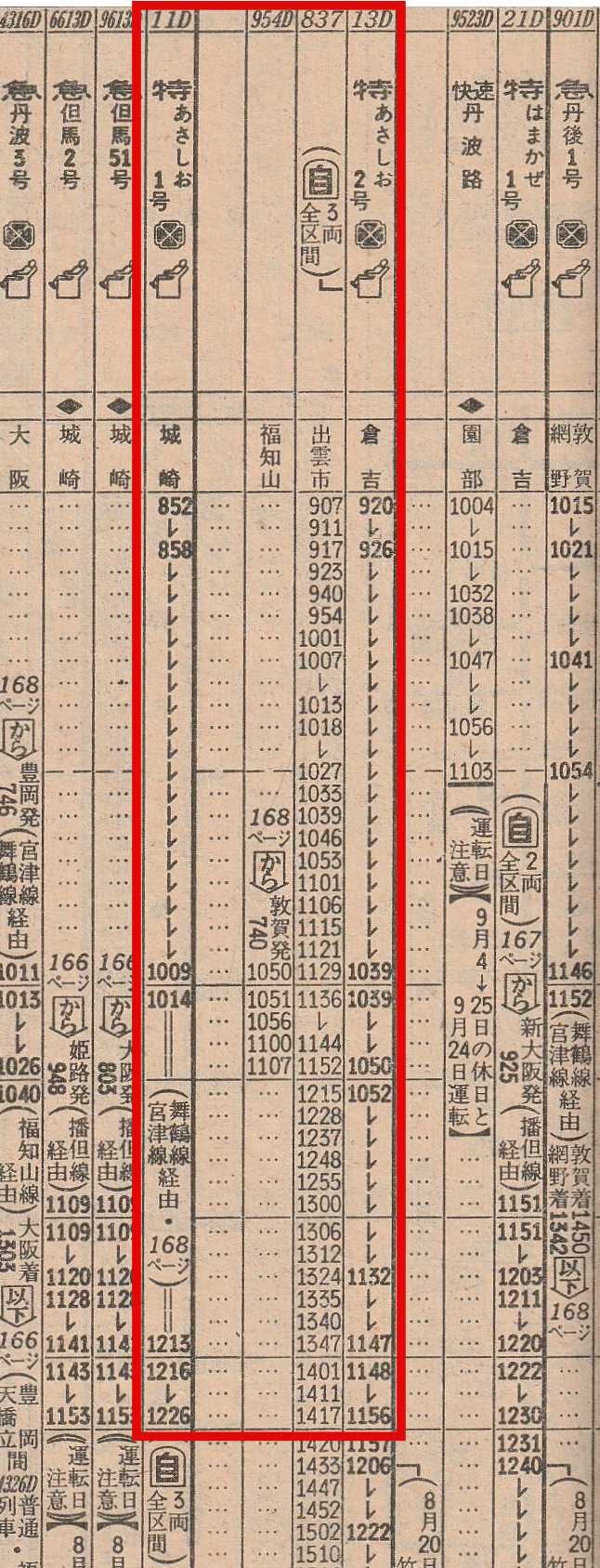

急行「白兎」は下り京都→出雲市・上り大社→京都をゆく気動車急行で、運行区間や経路は異なりますが現在の「スーパーはくと」にその名を譲っています。編成は8号車から始まる米ヨナの6連で、注記にもあるとおり福知山駅で大阪-鳥取間急行「いでゆ」が1〜7号車(米トリ)として米子方に併結されます。倉吉-米子間は快速、それ以西は普通列車として走りますが、急行の一部区間が普通・快速となる場合は急行区間のグリーン券で普通・快速区間も連続してグリーン車に乗れる制度により、倉吉発着の急行券・グリーン券があれば出雲市方へ最大115キロ前後の区間がグリーン料金無料となる特典?がありました。某所で大混雑だったグリーン料金無料サービスとは似て非なり

山陰と九州を結ぶ「さんべ」の昼行は米子-小倉間、鳥取-熊本間の2往復、夜行は米子-博多間と発着駅がバラバラ、しかも鳥取-熊本間の下り2号は長門市駅で山陰本線経由と美祢線・山陽本線経由の二手に分割され下関駅で再び併結(上り1号はこの逆)という「われても末にあはむとぞ思ふ」型運転の列車です(こちらもご覧ください)。昼行の編成は米子-小倉間の列車が米ヨナのグリーン車付き4連、鳥取-熊本間の列車は美祢線経由のグリーン車付き1〜4号車が米トリ、山陰本線経由の普通車5〜7号車が米ヨナというラインナップで、しかも下り2号は下関駅で併結の際、着順の関係で5〜7号車の後ろに1〜4号車が付く、どの切り口から見ても風変わりな列車でした。一方、夜行「さんべ3」は米ヨナの10系寝台車とオハ46などの旧型客車編成です。

続いては希代の迷列車・急行「大社」の登場です。迷列車ではありますが、故・宮脇俊三翁をして「こういう列車があると乗らずにはいられない。」(『片道最長切符の旅』)と言わしめた名?列車でもありました。

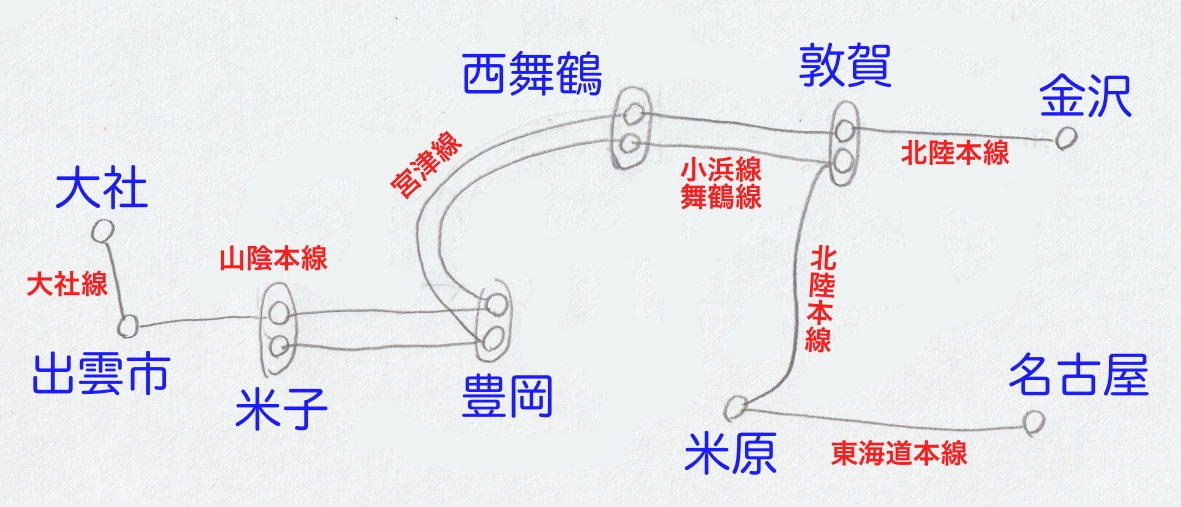

運行経路は下図のとおり、

名古屋-【東海道本線】-米原・方向転換-【北陸本線】-敦賀・方向転換・金沢発着を解結-【小浜線・舞鶴線】-西舞鶴-【宮津線】-豊岡・方向転換-【山陰本線】-米子・金沢発着を解結-出雲市-【大社線(普通列車)】-大社(名古屋行は出雲市発)

ダイヤは下り名古屋910・金沢855→米子1853→出雲市2007→大社2024、上り出雲市801→米子917→名古屋1840・金沢1840。これだけの遠回り経路なので名古屋→出雲市間は新幹線と「やくも」乗り継ぎの方が圧倒的に速いと思われますが、名古屋発915の「ひかり63」は岡山駅で2時間ヘッドの「やくも」との接続が悪く出雲市着が1659となり、「大社」が約3時間遅れで踏みとどまって健闘しているといえます(笑

基本の名古屋発着編成は名ミオ(美濃太田区)のグリーン車付き4連で6〜9号車として運転し、敦賀-鳥取間は金沢発着のグリーン車付き5連(所属不明)1〜5号車を併結、鳥取駅で1〜2号車を、米子駅で3〜5号車を解結して米子-大社・出雲市間は名古屋発着の基本4連で走行します。

「大社」は当ブログのこちらにも少し出てきますが、いったいどんな客層をターゲットにしているのか不明というか、各地を走る急行列車をたまたま1本に繋げただけのような奇怪な経路です。特に金沢-米子間の編成は大社駅に行かないのに「大社」を名乗っているのも不思議で、普通なら違う名称の列車の併結とするところでしょう。ただし、併結走行中に編成内を乗り移れば急行料金は通算で計算されるので、例えば金沢駅から乗って出雲市駅まで行く場合も金沢-出雲市間の急行券を買えばOKです。

この列車については「急行大社」で検索すれば、写真やら乗車記やらいくらでも情報が出てきますのでそちらもご参考に。(←手抜き

次回も山陰本線系の急行列車たちを追っていきたいと思います。