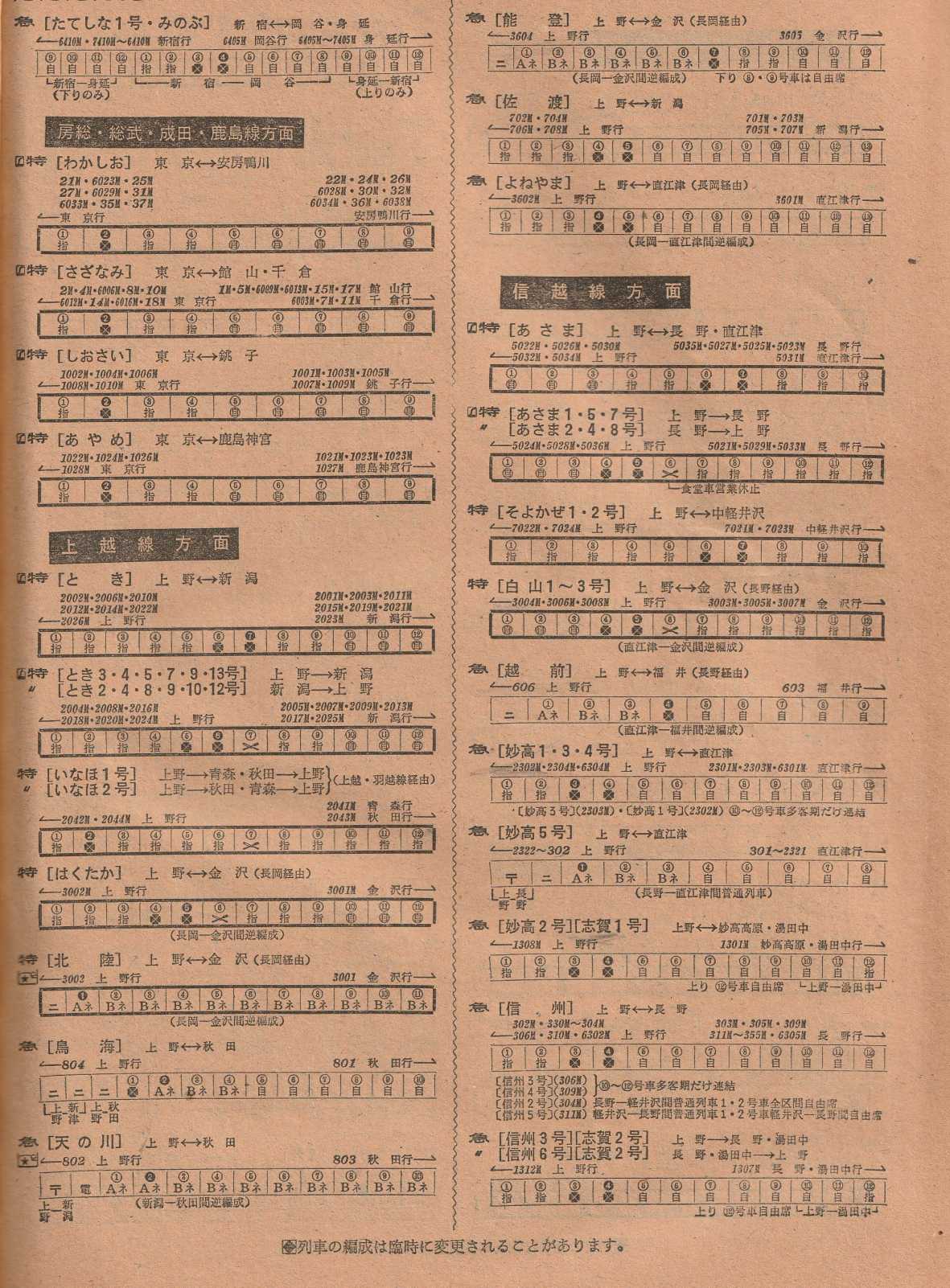

列車の編成ご案内1977 〜東日本2 & 東海1〜

前回に続いて現在のJR東日本エリアとJR東海エリアを見ていきます。

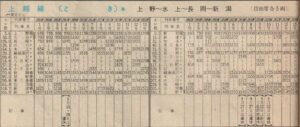

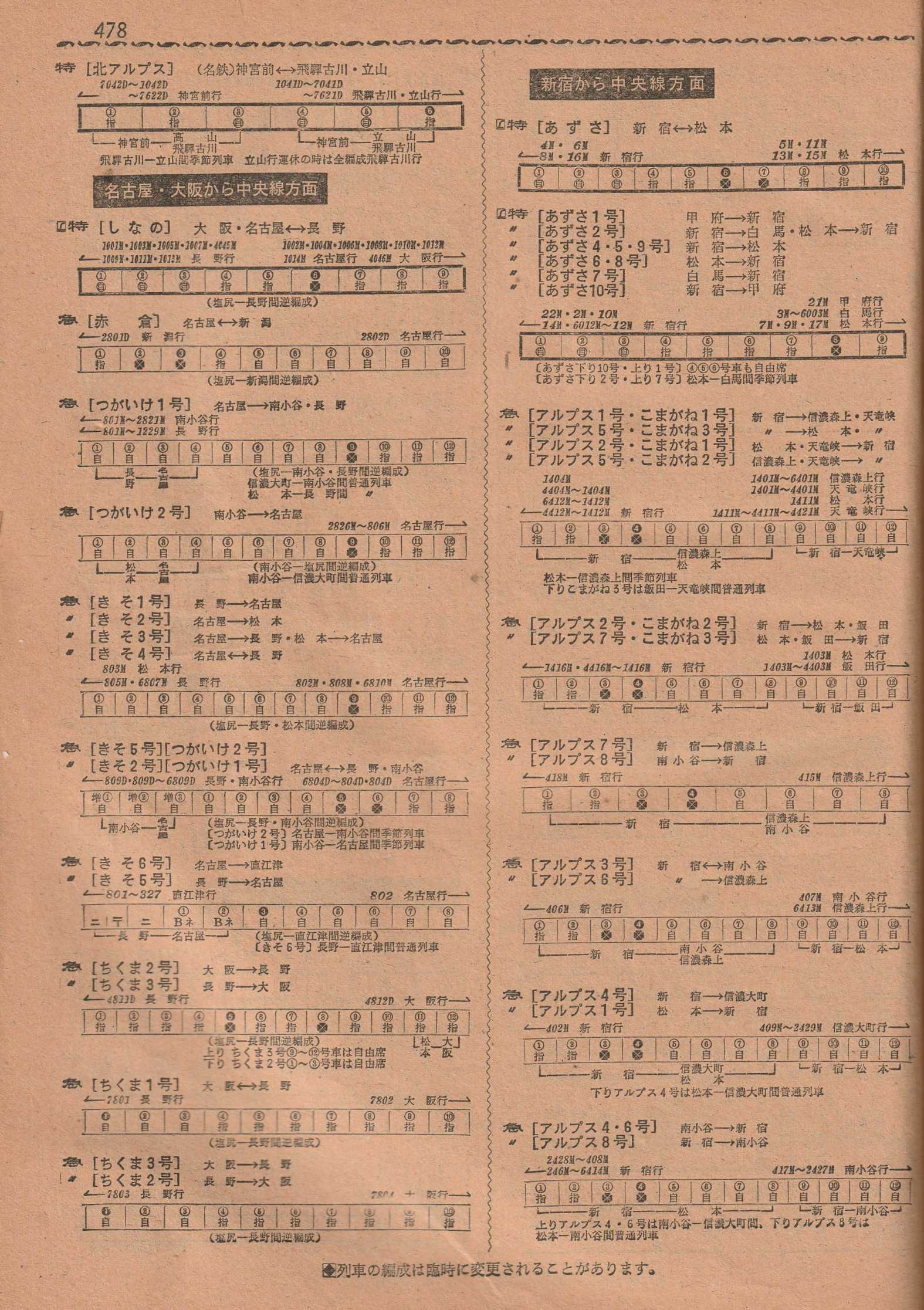

編成表の編成の都合で中央西線から。

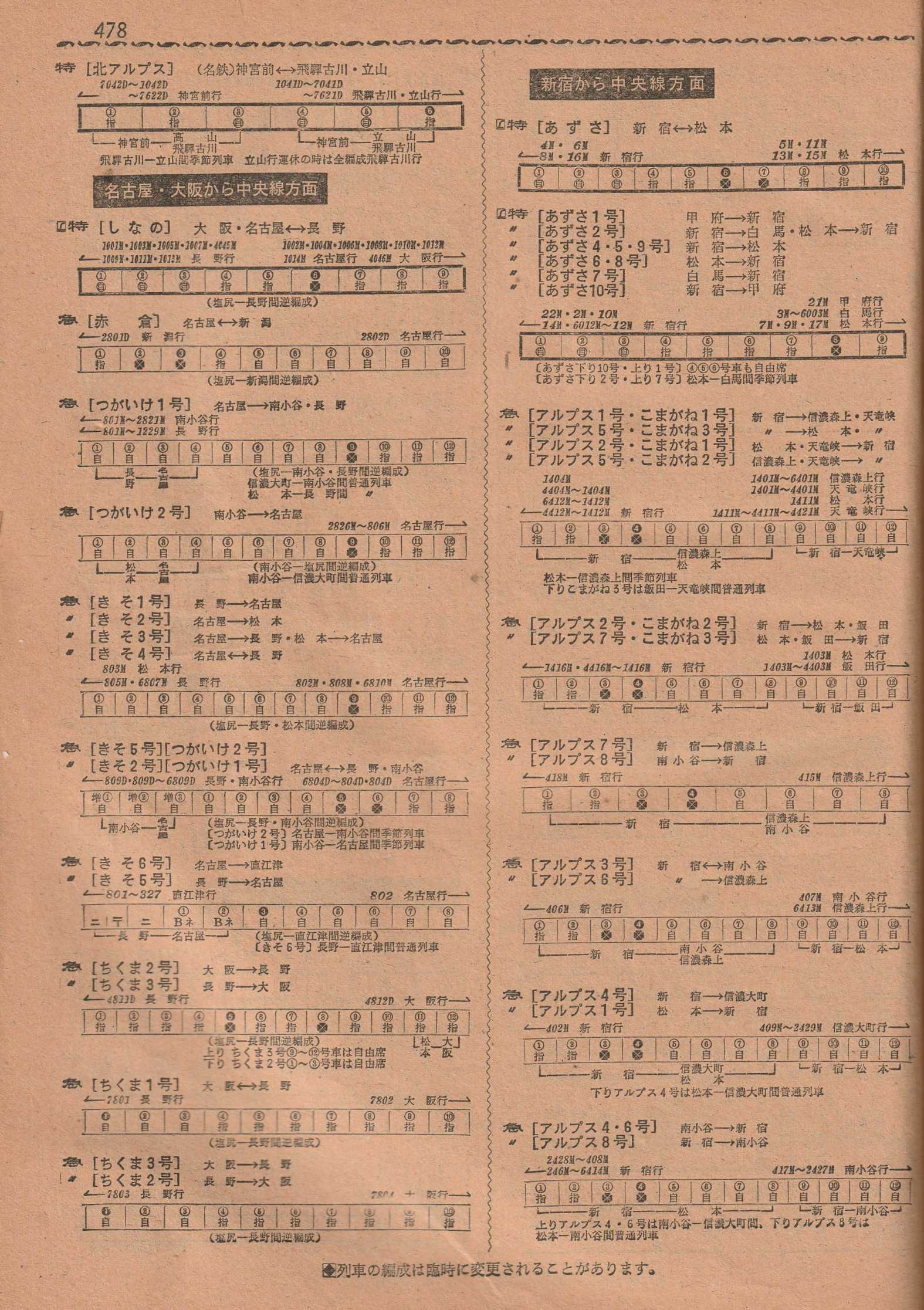

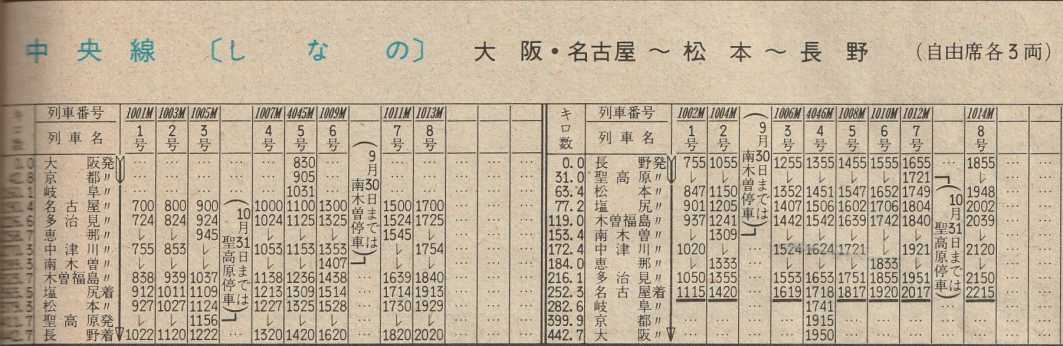

大阪・名古屋-長野間特急「しなの」は、中央西線電化開業(1973年7月改正)時に自然振子式車体傾斜式車両381系が最初に投入された列車でした。この381系は「しなの」の長野区(長ナノ)を皮切りに1978年10月改正で日根野区(天ヒネ)に「くろしお」用として、1982年7月改正で出雲区(米イモ)に「やくも」用として配置され、スピードアップには貢献したもののカーブ高速通過時の傾きや揺れにより乗り物酔いの乗客が多発しました。よんかく知人の「やくも」ユーザは「吐く備線」と非難していましたが、私が「くろしお」や「やくも」で酔った記憶がないのは、常に車窓を注視して酔ってるヒマがないという鉄の習性ゆえかも知れません←自慢?

「しなの」もさることながら中央西線は急行列車が充実しています。新潟急行「赤倉」は新ニイのキハ58+キロ28、グリーン車2両連結の堂々10両編成で、中央西線・篠ノ井線・信越本線(現・しなの鉄道、えちごトキめき鉄道を含む)を走る架線下気動車急行として有名でした。電車化されなかったのは上越新幹線開業によって余剰となる165系を充当するまでの「つなぎ」とされていたからで、実際に新幹線開業の1982年11月改正から165系での運転となりました。

なお、中央西線から松本・長野方面への列車には(塩尻-長野間逆編成)といった注記が付いていますが、これは当時の塩尻駅が東京方から名古屋方・松本方に対してY字形のスルー配線だった関係で中央西線と篠ノ井線を直通する列車は方向転換する必要があったためで、1982年5月の駅移転・構内配線変更によって名古屋方からもスイッチバックせず篠ノ井線に入線できるようになりました。

急行「きそ」は電車3往復(+臨時1往復)と季節運転「つがいけ」併結の気動車1往復、それに客車夜行1往復という3車種で運行された珍しい列車です。

【電車】神領区(名シン)の165系

【気動車】1〜8号車「きそ」が名古屋区(名ナコ)、増1〜3号車「つがいけ」が美濃太田区(名ミオ)のキハ58系

【客車】スユニ+1〜2号車は長ナノの10系B寝台車、3〜8号車普通車が名ナコのオハ46

蛇足ながら、下り「きそ6」の寝台は名古屋2355発-長野532着と利用時間が6時間に満たない「乗り損寝台車」でした(上り「きそ5」は長野2324発-名古屋545着とかろうじて6時間越え)。寝台車で少しでも長く寝ていたいよんかくとしては、急行料金を払わされた上こんなに寝台利用時間が短くなるって全く腑に落ちません(苦笑

一方、気動車運転の「きそ」「つがいけ」併結列車は長野・南小谷行が夜行、名古屋行が昼行という変則運転で、これもオール架線下DC列車か?と思いキヤ、実際は「つがいけ」が非電化の南小谷-糸魚川間を延長運転しています。季節臨時列車ということもありますが、このように編成表の記載とダイヤの間にズレのある事例がちょくちょく見られました。

実は糸魚川行だった「つがいけ2」

大阪-長野間急行「ちくま」は全列車夜行で、1〜3号が記載されていますが定期列車は長野行2号と大阪行3号の1往復のみ。1〜10号車が長ナノ、松本止まりの11・12号車が宮原区(大ミハ)のキハ58系の架線下気動車急行で、季節により11・12号車が臨時急行「くろよん」となって大糸線白馬駅まで延長運転していました。あとの2往復は大ミハの12系客車による臨時列車です。

名古屋発着の夜行「きそ」には短距離ながら寝台車が付いていたのに「ちくま」は長らくオール座席車でしたが、1978年10月改正で晴れて?20系B寝台車3両+12系客車7両(大ミハ)の編成となりました。本来20系客車は同形式のみで固定編成を組んでいたんですが、12系客車と併結するための改造が施されて各地に20系寝台車+12系の夜行急行が登場しました。

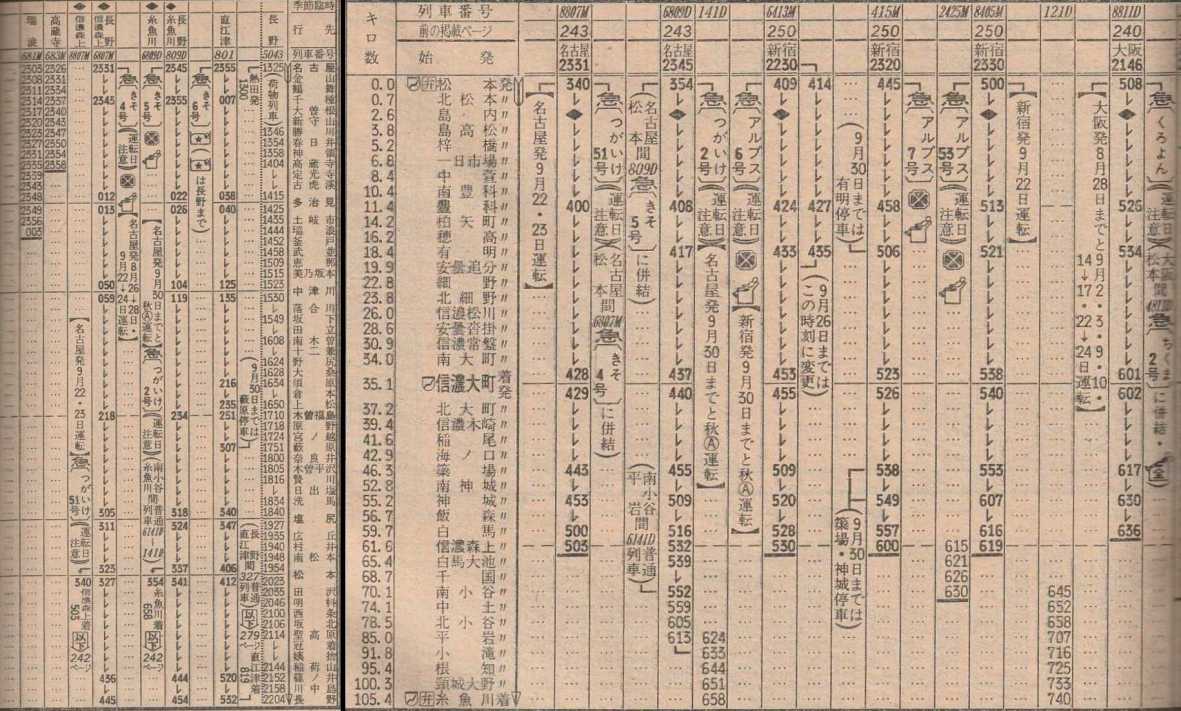

つづいて中央東線方面。

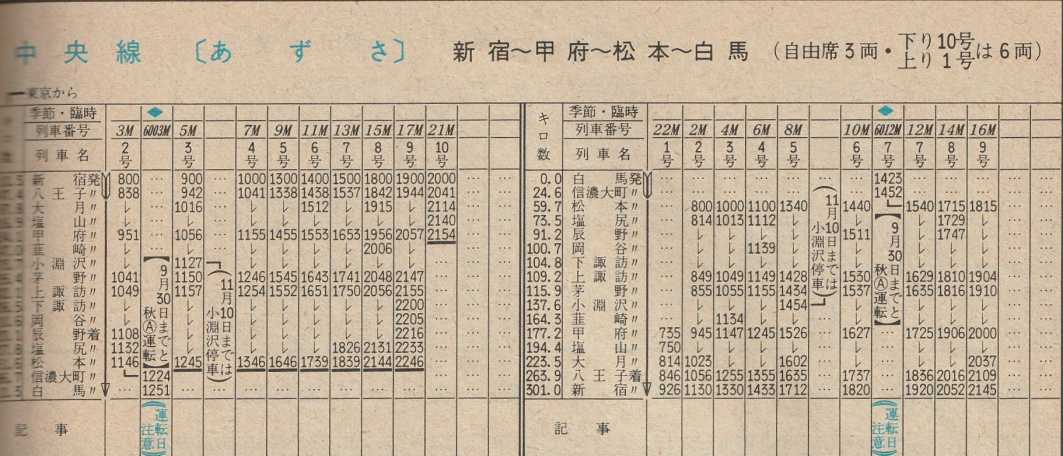

「8時ちょうどのあずさ2号」が実際に走っていた時代のエル特急「あずさ」編成には2種類あり、10両編成の方は横軽協調運転機能を搭載した長ナノの189系で、後に出てくる「あさま」と共通運用。もう一方の9両編成は千マリの183系で、こちらは房総方面の特急との共通運用でした。基本の運転区間は新宿-松本間でしたが、早朝・夜間に新宿-甲府間をホームライナー的に走るものや、季節運転で大糸線白馬駅まで足を延ばすものもありました。当時はみどり湖駅経由の塩嶺ルート開通前で、一部の列車は辰野駅にも停車しています。

話が長くなってきたので編成表を再掲します。

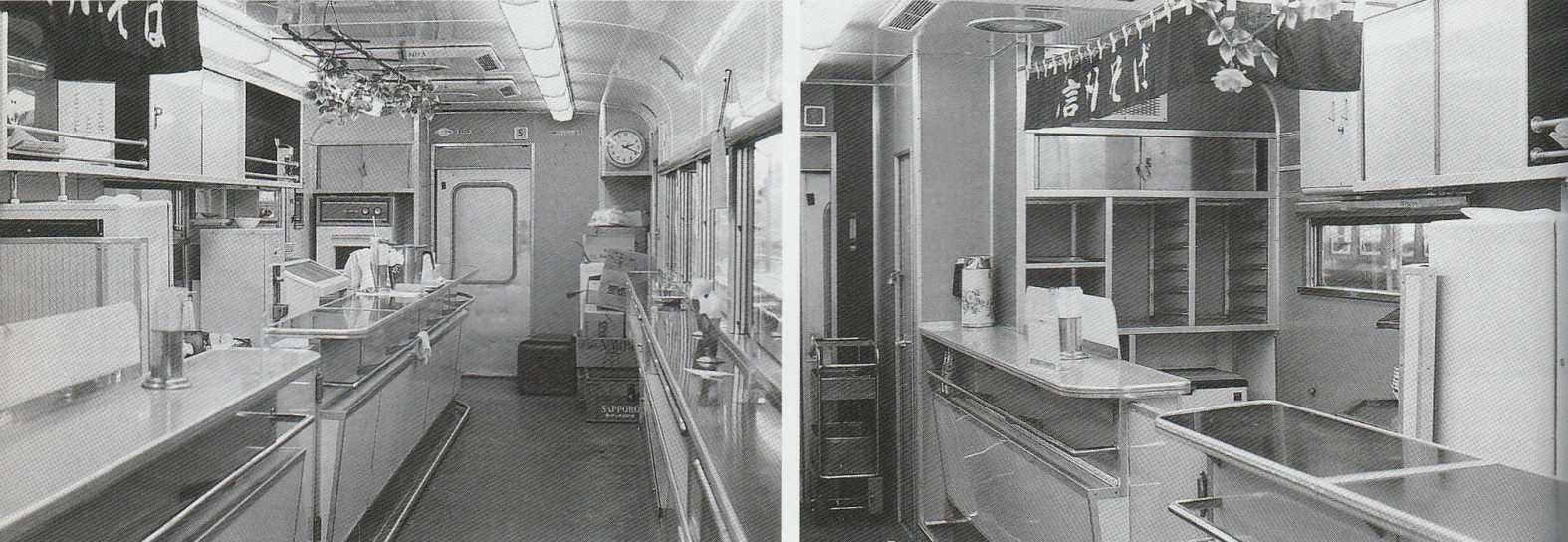

中央東線は急行街道でもありました。「アルプス」は新宿-松本間などの定期列車7往復(うち夜行が新宿発信濃森上行と南小谷行、松本発新宿行の計3本)に加えて季節運転の白馬行が数往復。車両は松本所(長モト)の165系で、各編成の5号車はなんと半室ビュフェ・半室普通車のサハシ165でした。

このビュフェは前年1976年11月まで「信州そばコーナー」として営業し、営業休止となったのちの1977年当時は通路扱いとなっていましたが、冷房用電動発電機を積んでいたためそのまま編成に残りました。このころはサハシを編成から外す急行列車も多かったのですが、長編成列車の多い中央東線では大量の冷房用電源を確保するため外すに外せなかったのです。

言わずもがなですが、サハシ165はビュフェ側が4号車グリーン車に接するように連結されていました。

(ビュフェに関する記述及び写真は「鉄道ピクトリアル」No.794(2007年10月)によります。)

中央東線で運用されていたサハシ165「信州そばコーナー」

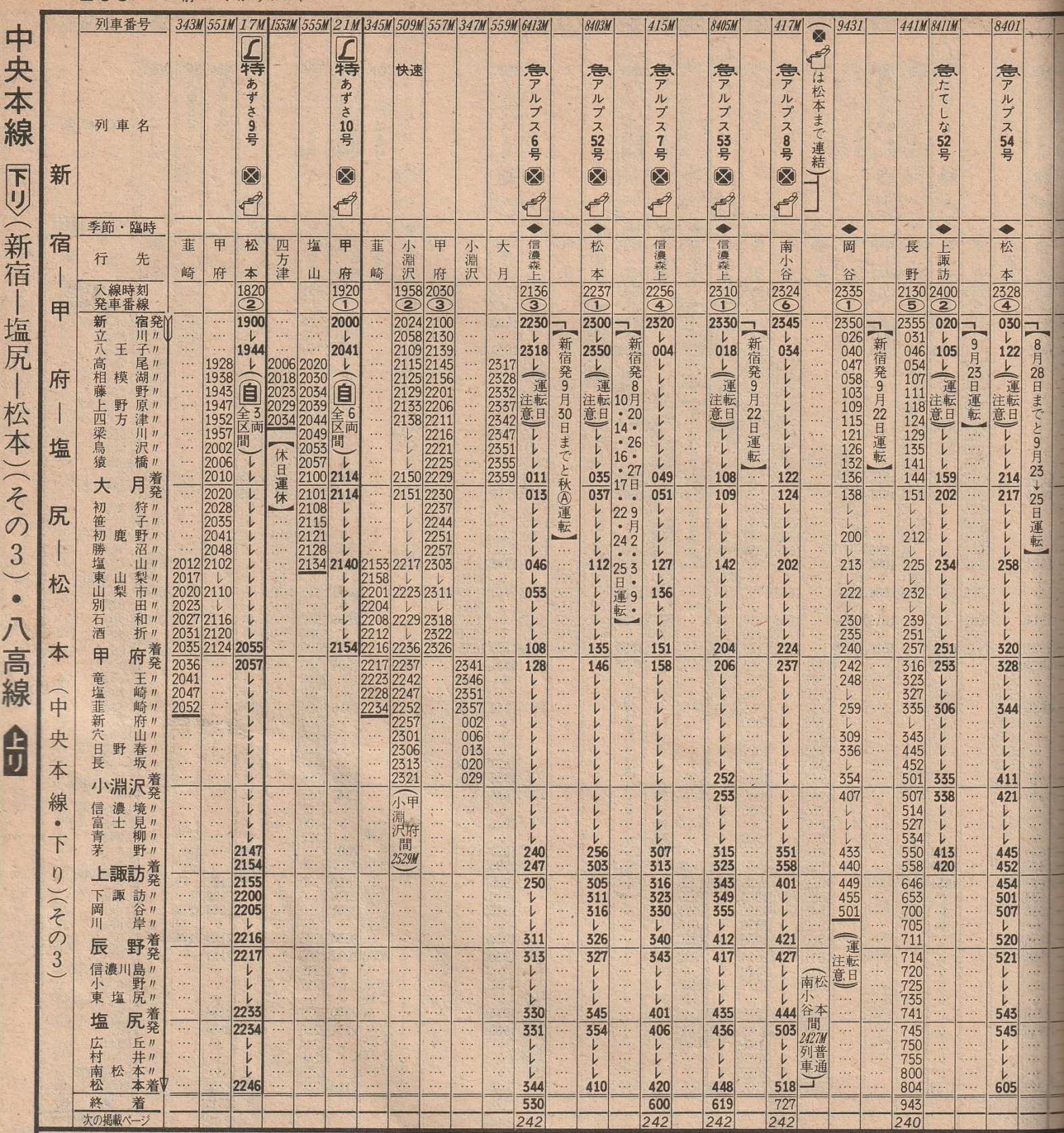

下は「秋の夜行アルプス祭り」です。臨時を含め一体何本走るねんという感じです。

ここで見逃せないのが、アルピニスト&乗り鉄に愛用された新宿2355発長野行普通列車441Mで、新宿駅5番線にはなんと2130に入線して2時間半近く発車を待つ、今からでは想像できないのびやかさです。よんかくは長野行時代は未乗で上諏訪行に短縮された1985年夏に乗りましたが、その時は22時ごろ乗り込み、あわただしく発着する通勤電車を眺めながらちょっと優雅な?気分で2355発を待っていたものでした。通勤客などで混雑した状態で発車し、うとうとしかけていたところ車掌氏が「八王子、八王子です、八王子・・・」と何回も八王子を連呼する声で目を覚ましたことを覚えています。

441Mは臨時急行「アルプス54」待避と時間調整のため日野春駅で55分停車し、小淵沢駅以遠の一番列車となります。また、小野-塩尻間にあったスイッチバック式の東塩尻信号場(客扱いをしていたので時刻表に掲載あり)では「アルプス2・こまがね1」と交換、篠ノ井線明科-西条間の旧線上にあったこれまたスイッチバック式の潮沢(うしおざわ)信号場で「天竜2」と交換、さらに冠着-姨捨間のまたまたスイッチバック式の羽尾信号場で「しなの4」と交換と、信号場愛好家とスイッチバック愛好家にとっても垂涎の名列車でした。>愛好家の世界は奥が深い…

441Mは三鷹区(東ミツ)の115系8連での運転で、前後の臨時9431レ岡谷行と8401レ「アルプス54」の2本の客車列車はどちらも品川所(南シナ)の旧型客車オハ46が使用されていたそうです。

さて、途中下車はこのくらいにして(て途中下車ばっかりやんか)「こまがね」は辰野駅で「アルプス」から分割され、飯田線に入って飯田駅・天竜峡駅へ向かいます。早朝の天竜峡駅では528発新宿行「こまがね1」、539発長野行「天竜2号」と急行列車が相次いで発車していました。

他に甲府急行「かいじ」、河口湖急行「かわぐち」、上諏訪・岡谷急行「たてしな」。いずれも車両は「アルプス」と共通運用または165系のオール普通車編成(長モト)が充てられていました。「かわぐち」は富士急行線内も有料急行(急行料金70円)として運転されましたが、新宿などから富士急行線内に直通する場合は国鉄線内の急行料金400円のみで乗車可という特例がありました。

「たてしな」のうち1往復には身延線に乗り入れる季節運転「みのぶ」4両が併結されますが、下りは甲府駅での発車順の関係で「みのぶ」の9〜12号車が1号車の後位に付く変則的な編成となっています。

房総方面と上越線方面は前回にて既出なので、信越線方面へまいります。

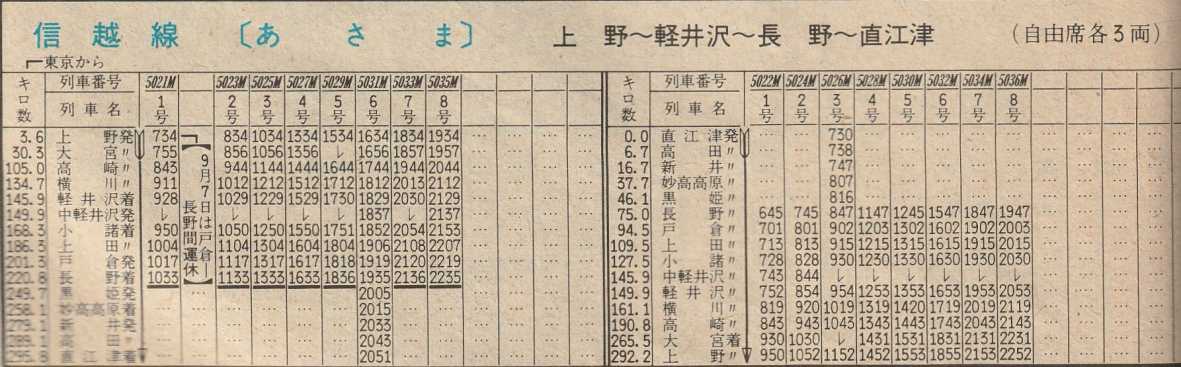

エル特急「あさま」は前述の「あずさ」、中軽井沢特急「そよかぜ」と共通運用の189系(長ナノ)と、金沢特急「白山」と共通運用の交直流電車489系(金サワ)の2種類の編成があります。どちらも横軽協調運転対応車で、489系編成には食堂車がありましたが営業は「白山」のみでした。

さて、信越本線横川-軽井沢間の碓氷峠区間がラックレール方式(アプト式)から粘着式に転換された当初は、列車の横川方(峠の下方)に補機EF63を2両連結し無動力状態でEF63が推進・牽引する方法で運転していましたが、この方法では電車の場合最大8両編成までという制限がありました。その後、EF63から電車の走行装置を制御することにより機関車と電車が力を合わせて峠越えを行う「協調運転」が導入され、最大12両編成まで運行可能となります。189系と489系はこの協調運転対応車で、これらのほか協調車・非協調車を問わず横軽間を通過する車両(客車を含む)には「横軽対策」として台枠・連結器の強化、横揺れ防止装置、非常ブレーキ時の浮き上がりや車両破損を防止する機構(空気バネパンク装置など)といった装備が付加されていました。

急行列車は夜行が福井行「越前」と直江津行「妙高5」。「越前」は福井区(金フイ)の10系寝台車+スロ62+オハ47でロネ・ハネ・ロザ・ハザのカルテット編成を組んでおり、同じ北陸方面行の長岡回り「能登」と好対照をなしています。「妙高5」は北オクの10系寝台車3両と直江津区(新ナオ)の座席車オハフ33+オハ47の混成編成でした。

この「妙高5」の上野行は直江津2135(普通)長野2359-上野447と寝台車利用客があまりにも可哀想なダイヤで、おそらく歴代で最も早起きを強いられた寝台車ではないでしょうか。ただ、直江津駅からだと7時間以上寝台を利用できるので、夜行「きそ」のような乗り損寝台とまでは言えませんが…。ちなみに直江津行は上野2358-長野459(普通)直江津719で、早寝早起きの上りと遅寝遅起きの下りとで一応バランスは取れてますな(笑

昼行急行は「妙高1〜4」「信州」と長野電鉄乗り入れの湯田中急行「志賀」。この3列車は互いに兄弟分のような間柄で、横軽協調運転対応の169系(長ナノ)が共通運用され、「志賀」の上野-屋代間は「妙高」か「信州」のいずれかとの併結運転でした。「志賀」についてはこちらもご参照ください。このほか、編成表にはない新潟-上田間急行「とがくし」は新ニイの165系7両編成で2往復設定されていました。

次回も東日本エリア&東海エリアの続き、それと「編成のご案内」に出てこなかった急行列車についても落穂拾い的に見ていきたいと思います。