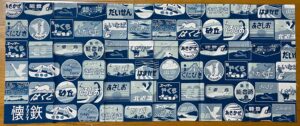

鉄ぬぐい 2

(「鉄ぬぐい 1」のつづき)

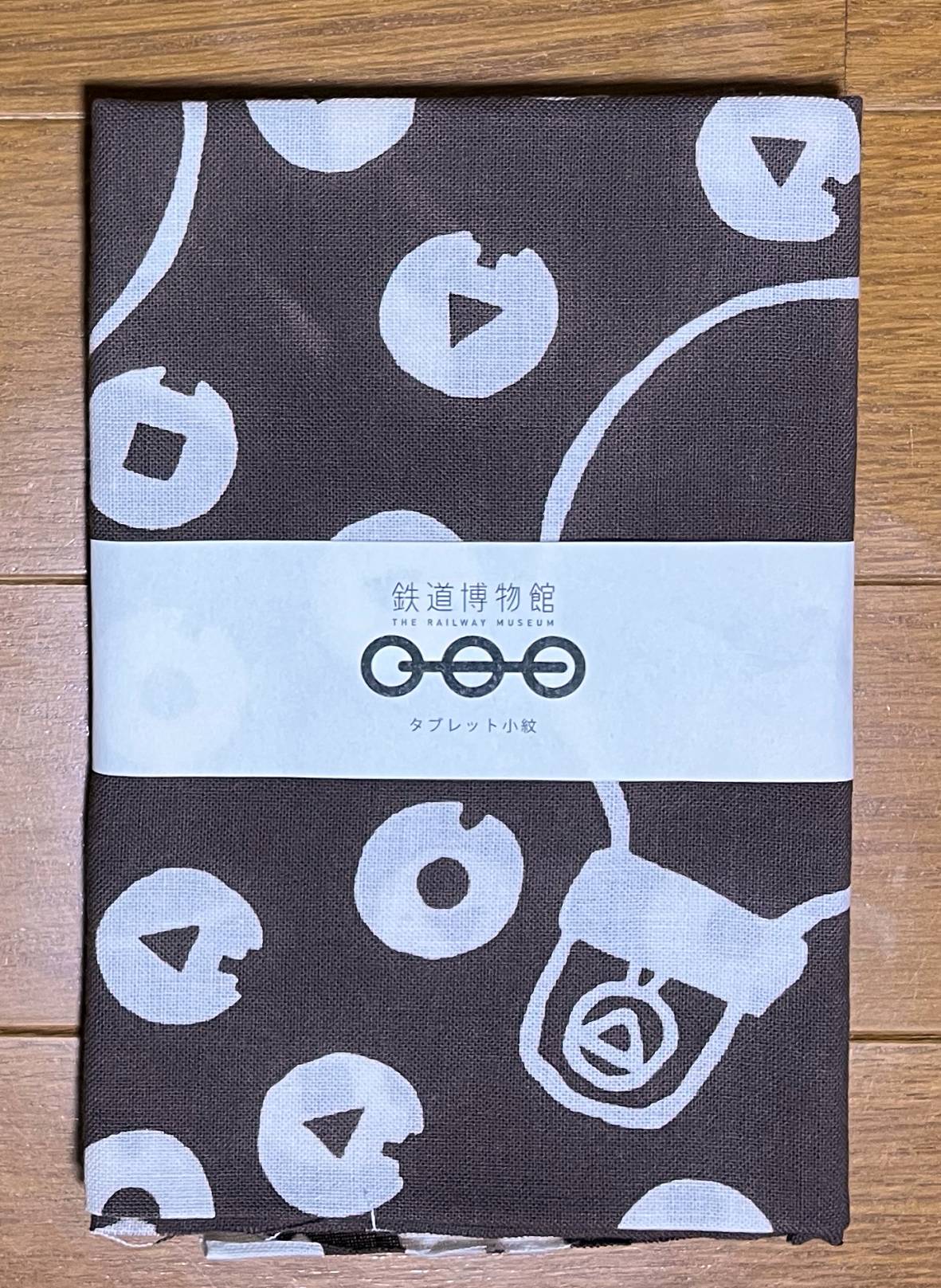

前回の「懐鉄トレインマーク手ぬぐい」とともにサルベージされた「タブレット小紋手ぬぐい」です。

これは年月日未詳の2010年ごろ、東京出張のついでに大宮の鉄道博物館を訪問した時購入したものです(←出張よりついでの方が主目的?

大宮鉄博でこれが売られていることは以前から知っていたので、入館後まずミュージアムショップに走ってゲットし、その後に館内を見学という本末転倒な仕儀と相成りました。

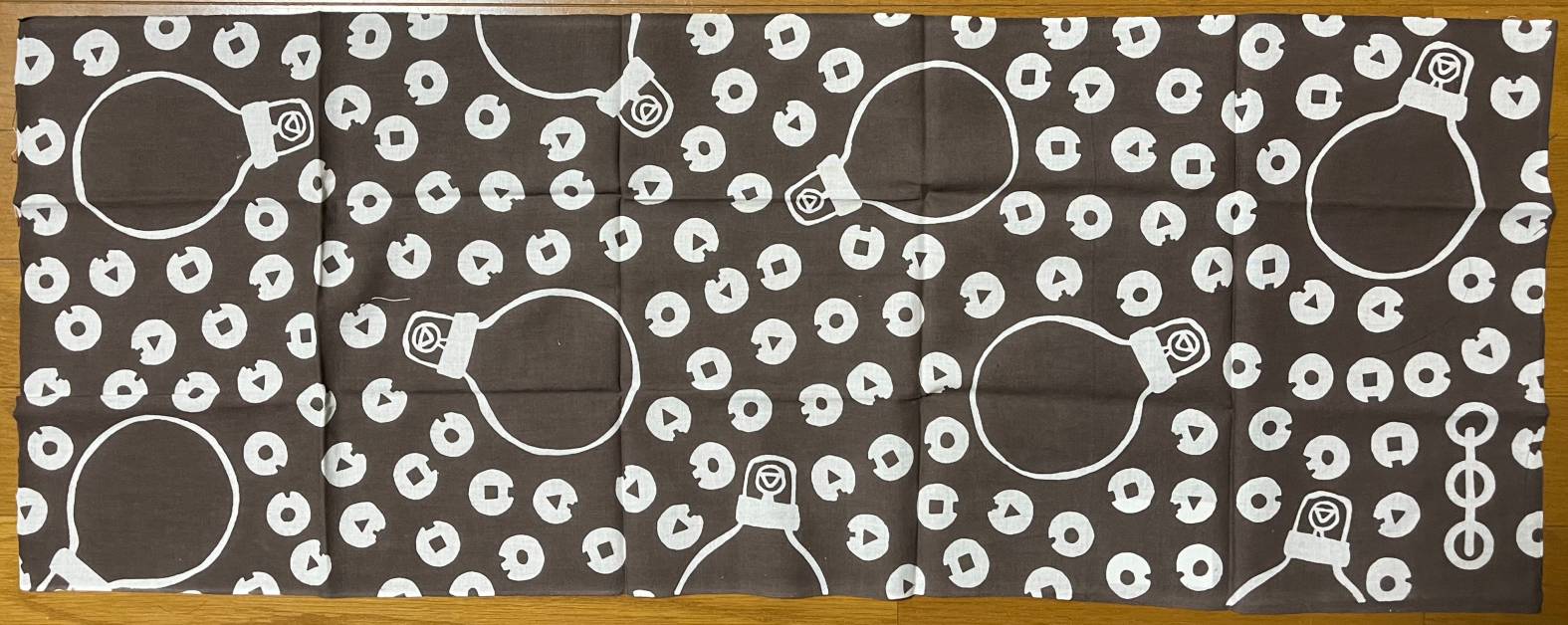

さて、広げて全体像を。多数の「小紋」がちりばめられていて目がチカチカしそうです。

第二種▲のタマ入りキャリアの周囲に各種別のタブレット(通票)が無秩序乱雑?にバラ撒かれています。

よんかくは1個1個がクッキーか何かのお菓子みたいに見えてきて、伊賀鉄道が以前「タブレットの玉かたやき」を売っていたのを思い出しました。

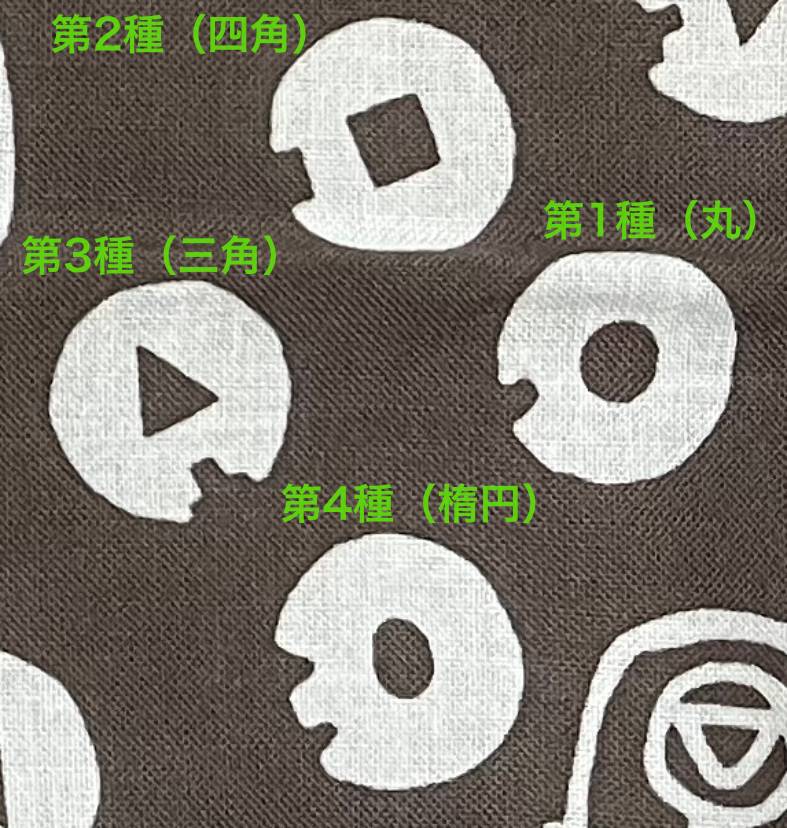

さて、このタブレット小紋はもちろん第一種●、第二種◼️、第三種▲それに第四種楕円まで揃っています。

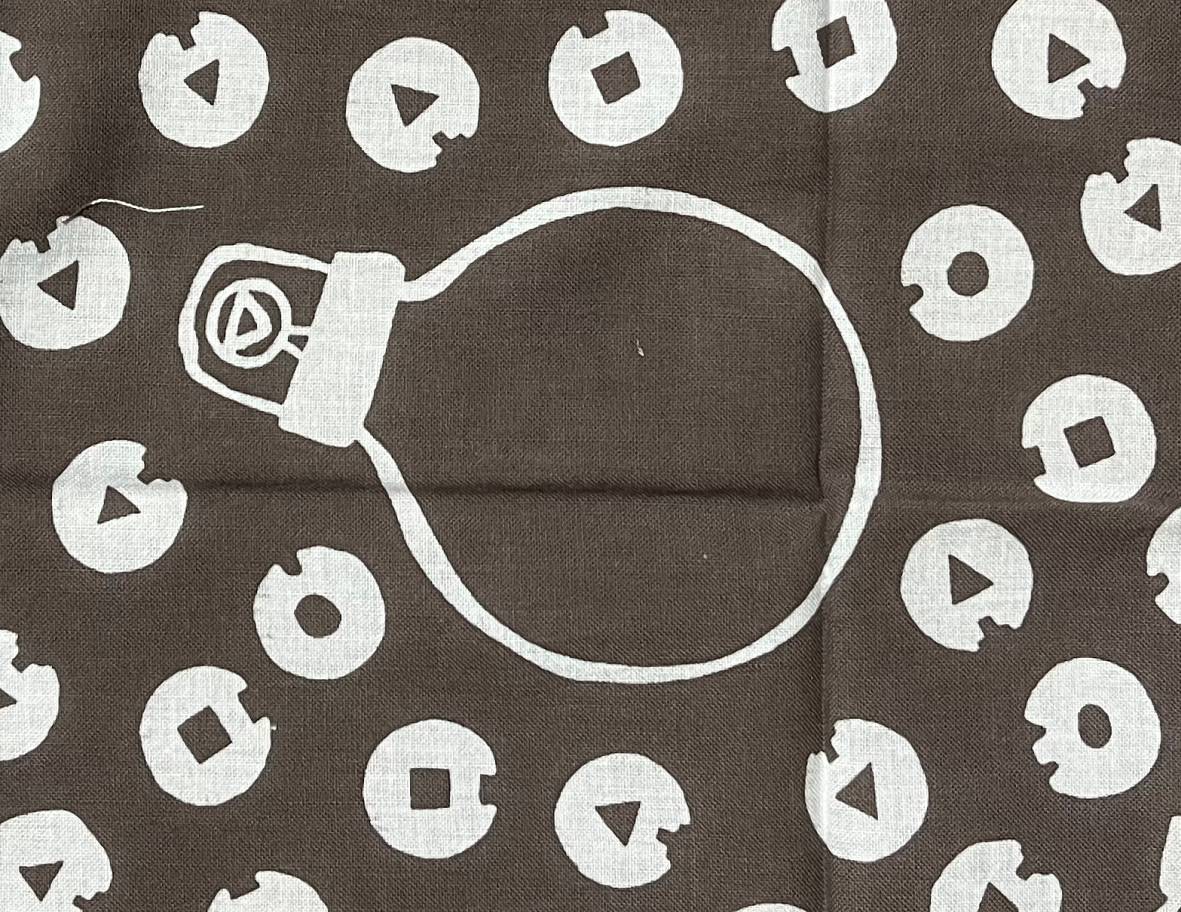

タブレットの穴の形だけでなく、閉そく器の上部引手に嵌め込む時の合鍵となる切り欠きも正確に表現されています(第一種=半円、第二種=四角、第三種=凸型、第四種=小三角×2)。

実物をしっかり観察した上で絵柄をデザインされていることがわかります。

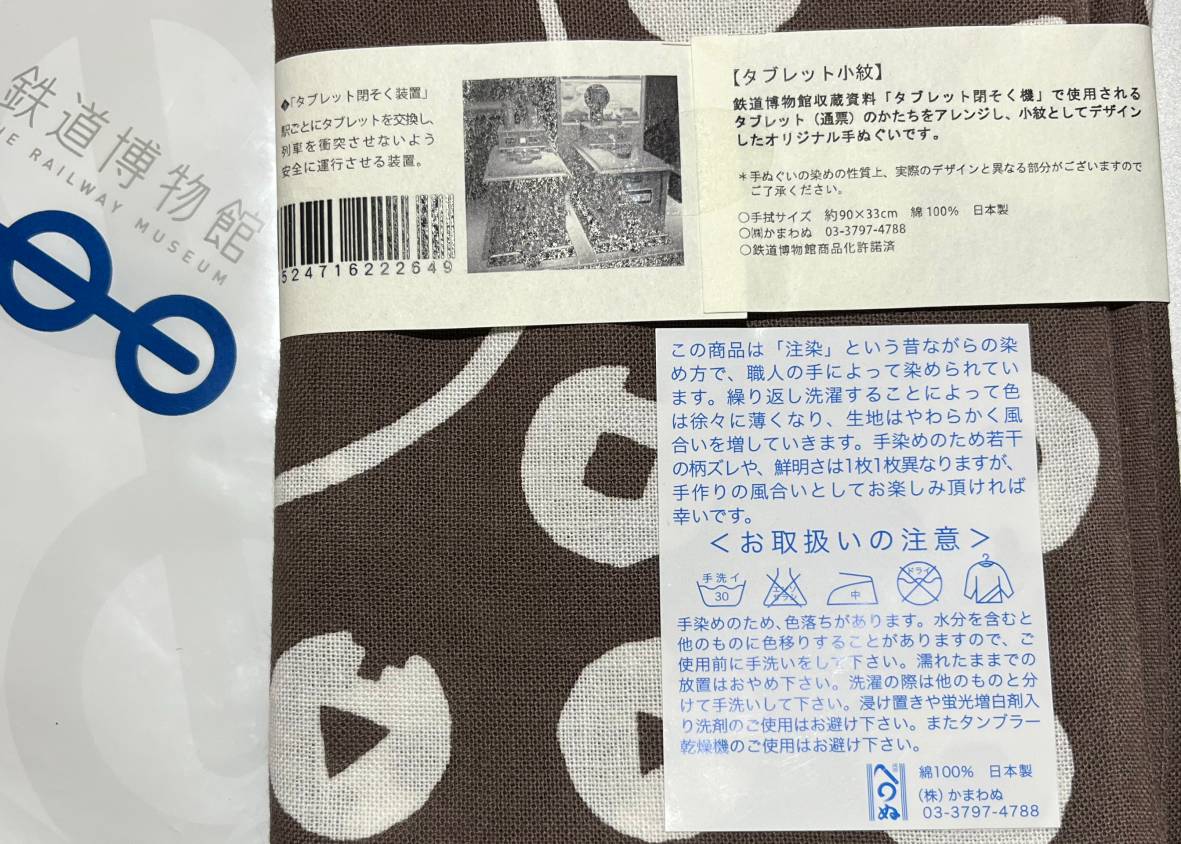

帯には商品説明とタブレット閉そく器の写真。サイズは懐鉄トレインマーク手ぬぐい(85cm×35cm)とほぼ同寸、一般的な手ぬぐいの規格サイズです。

ただ、閉そく器の説明文が簡単すぎて、閉そくに詳しくない人が読んでもよくわからないのでは?と思ったりします。そもそも閉そくに詳しい一般人て世の中に何人おるんや

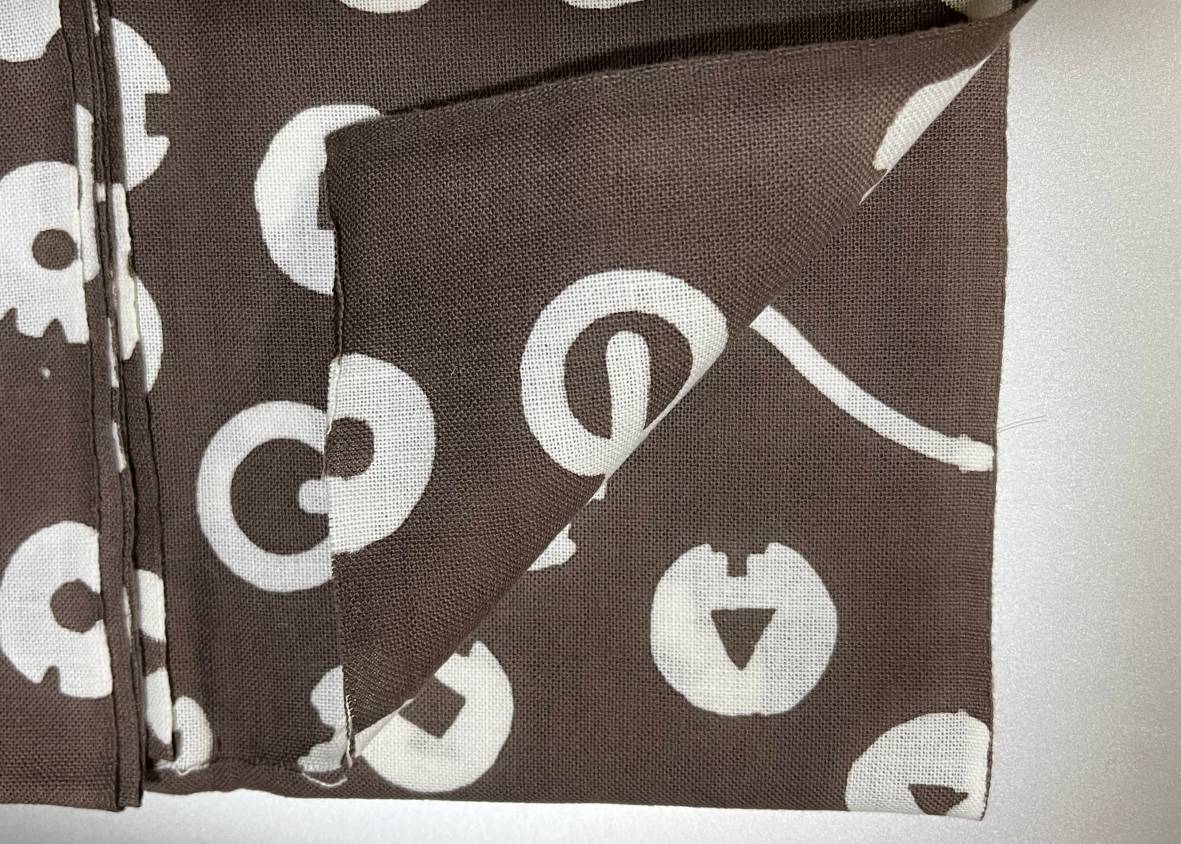

説明書きにもある注染(ちゅうせん)は生地の上に一つの型ごとに型紙を使って防染糊を土手状に塗り、生地を折り重ねて糊の土手の内側に染料を注ぎ込んで染める糊置防染法で、江戸期の大阪で確立した技法とされています。注染は重ねた生地の下まで染料が通っていくので、表面だけプリントするのとは違って裏側にも模様がはっきり写るのが特徴です。

確かに、裏をめくってみても完全にリバーシブルです。

対照的に、懐鉄トレインマーク手ぬぐいはプリントなので裏は裏のまま。

まぁ懐鉄トレインマークの絵柄を描出するにはプリントでないと無理でしょうし、注染のように裏写りさせたところで鏡文字になるだけでほとんど意味がないので、これはこれで仕方ないのでしょう。JR西は手抜きだとか作成費をケチってるとかというつもりは毛頭ありません

この「タブレット小紋手ぬぐい」は今でも販売されているのか調べて見ましたが、鉄博のサイトには掲載なし。JR東日本の通販サイトJRE MALLで「タブレット手ぬぐい」で検索するとまったく関係ないものばかり引っかかり、「タブレット」で検索するとタブレット端末が引っかかってくる始末。

これでは鉄博に行ったところで入手は望み薄かも知れません。

それにしても、通票という意味での「タブレット」というコトバはもう死語なのでしょうか・・・