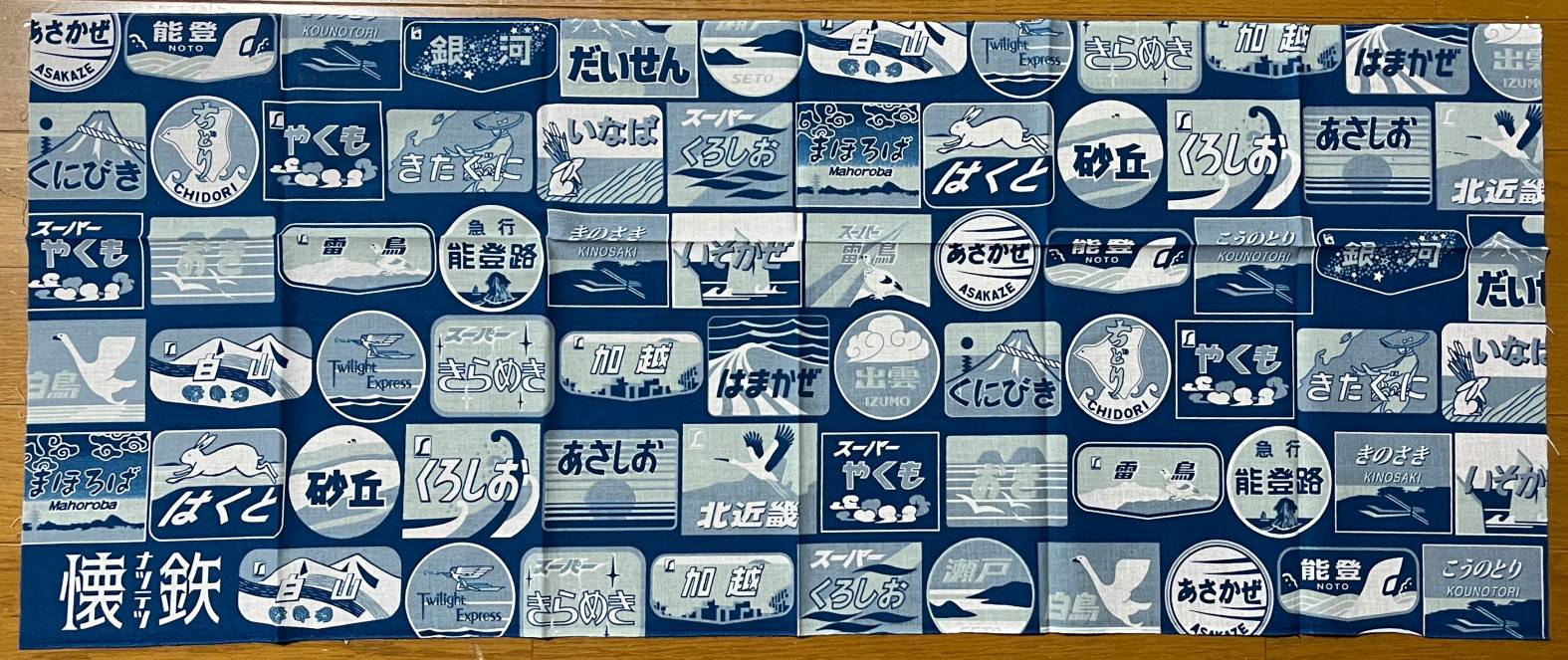

鉄ぬぐい 1

自宅の物入れを物色していると、これまた存在を忘れかけていた物件が出てまいりました。

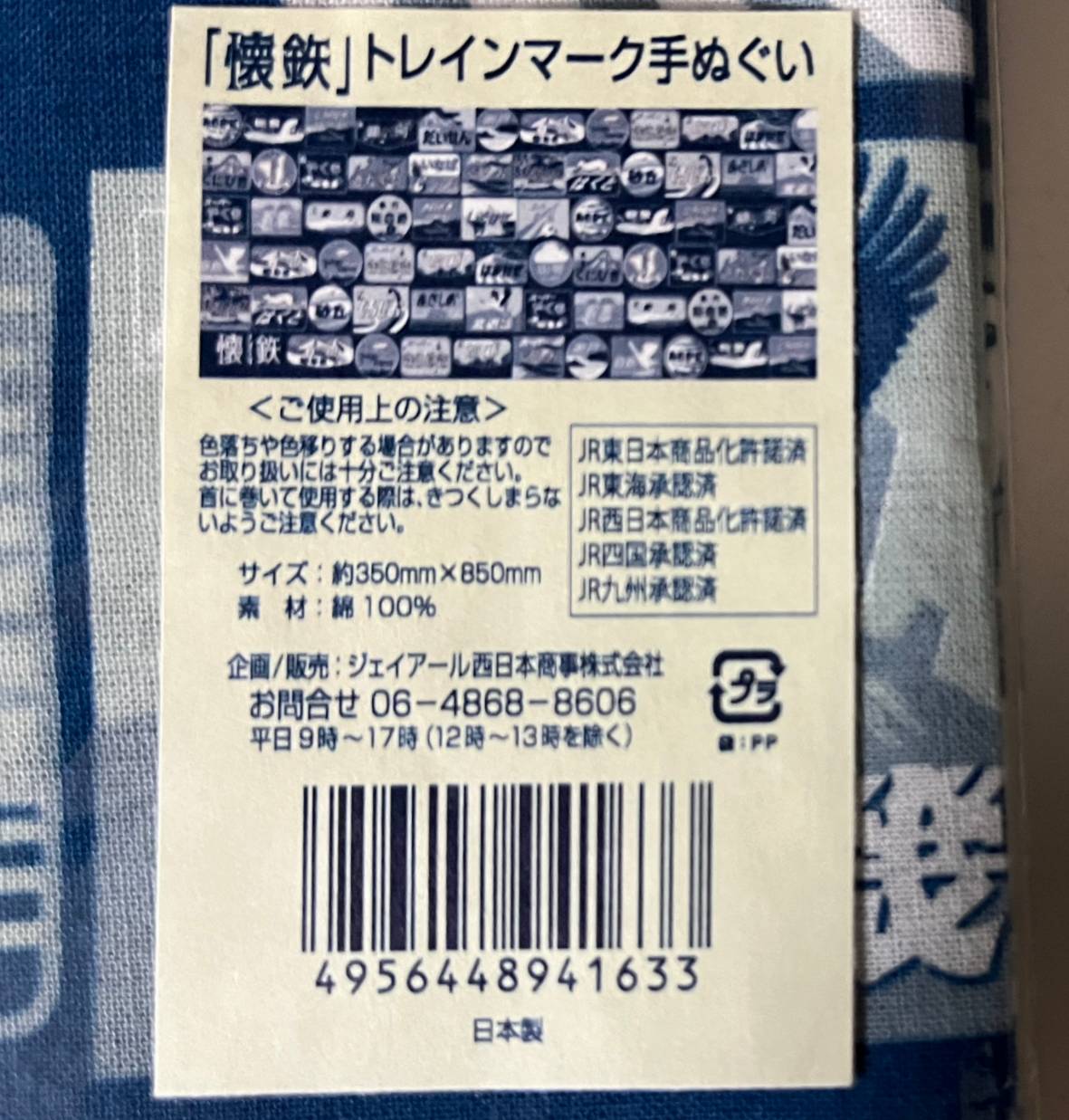

数年前からJR西日本が展開している「懐鉄シリーズ」・・・最近はリバイバル塗装の113系・115系を走らせたりしているのですが、その関連グッズのひとつ「懐鉄トレインマーク手ぬぐい」です。2023年5月の津山まなびの鉄道館訪問の折に購入しました。そんな最近やのに存在を忘れかけてたんか

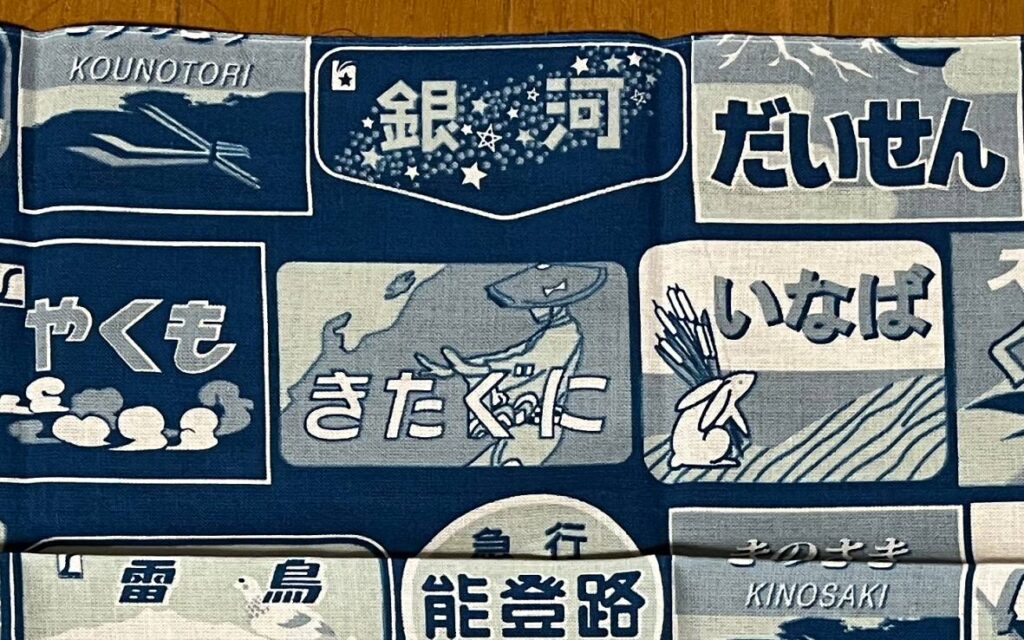

JR西管内を走っていた特急・急行列車のうちまだ記憶に新しいものから懐かしいものまで、中にはこんなんあったかな?というのもありますが、これを眺めていると今まで見たり乗ったりした列車のいろんな思い出が去来し、単色なのにだんだん色が付いて見えてくるような気さえします←幻覚?

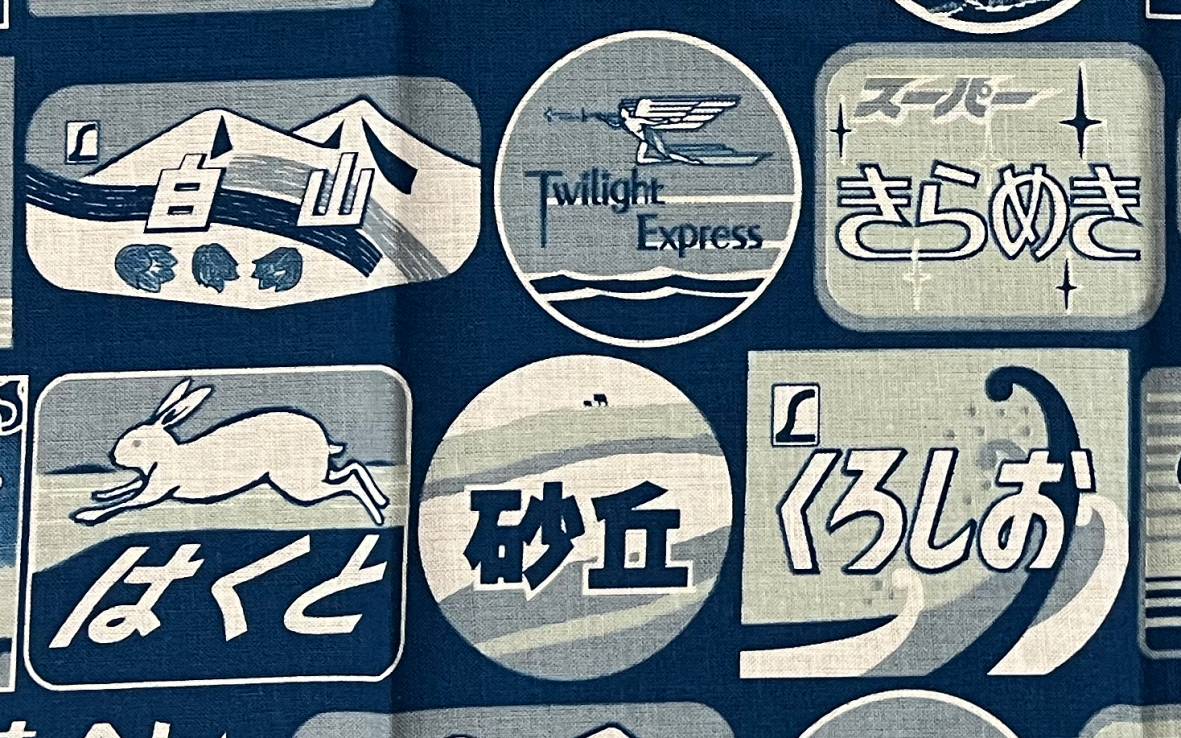

「白山」(上野-金沢)のヘッドマーク(HM)はボンネット型489系バージョンで、左上にはエル特急を示すLマーク付きです。その横は日本海縦貫線のスター「トワイライトエクスプレス」(大阪-札幌)。

「きらめき」(米原-金沢)は途中福井駅のみ停車で、スーパー特急でもないのにHMは「スーパー」と箔を付けています。そんな俊足特急「きらめき」も次第に停車駅を増やしたあげく「加越」に統合という、JRあるあるの末路を辿りました。

「はくと」(京都・新大阪-倉吉)は智頭急行開業当初に走っていたキハ181系の「非スーパーはくと」で、HOT7000系増備により登場3年ほどで姿を消しました。「砂丘」(岡山-倉吉)はその智頭急行以前の山陽-鳥取間を結んでいた急行で、通票通過授受を行なう最後の定期列車として知られていました。HMはもちろん鳥取砂丘をイメージしていますが、よく見ると砂丘の上にラクダ?のような影があり、走行中はとても見えない芸の細かすぎるデザインです。

よんかくが最も見慣れた特急「くろしお」(天王寺-新宮)は381系。天王寺駅が南紀方面への玄関口だった頃を思い出させてくれます。

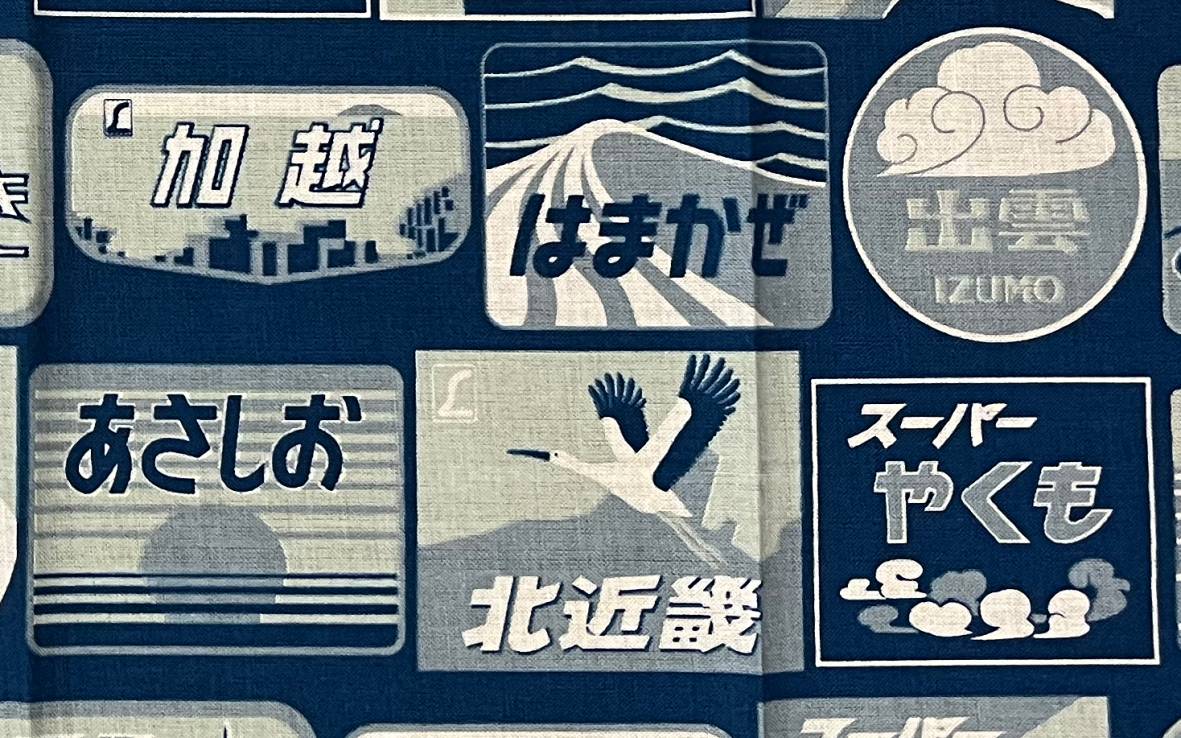

「加越」(米原-富山)は東尋坊をデザインしたボンネット型489系の横長HM。あとは山陰本線系の列車で、「はまかぜ」はキハ181系時代のもの。「サンライズ出雲」の前身であるブルートレイン「出雲」(東京-浜田)は京都駅から山陰本線を延々と走っていました。

「あさしお」(京都-米子)は現在の「きのさき」の前身です。福知山線・山陰本線電化とともに登場した「北近畿」(新大阪-城崎温泉)って何とセンスのない名前かとシラけ切っていましたが2011年3月改正で「こうのとり」に改称。HMの絵柄がコウノトリなので最初から「こうのとり」にしとけばよかったのにねぇ?

「スーパーやくも」(岡山-出雲市)は381系時代の速達型列車でしたがのちに「やくも」に戻され、その後も塗色だけスーパーやくも色の車両が走っていました。現行の273系は前面に「やくも」ロゴ付きのズンベラボンすっきりした顔つきとなりました。

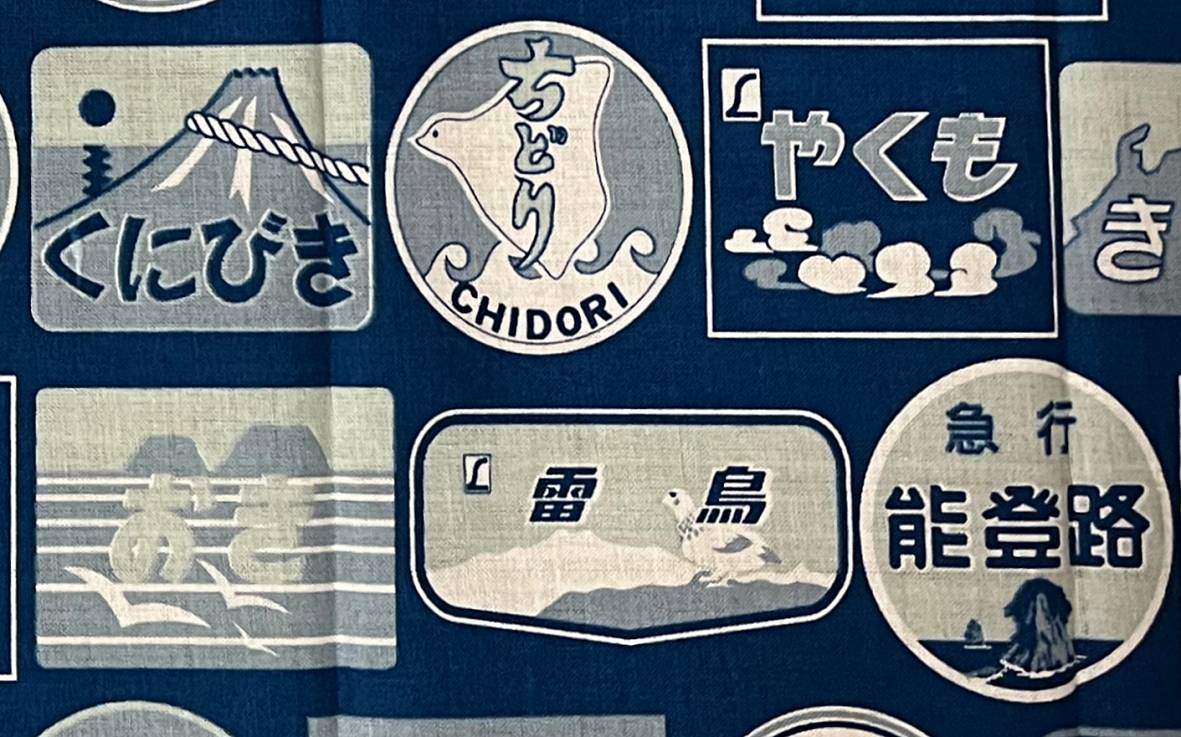

「くにびき」(米子-益田)のHMはよんかくは見たことがありません。1日1往復のレア列車ということもあってかHMの盗難が相次ぎ、晩年は文字だけのHMになっていたようです。キハ189系「スーパーくにびき」を経て「スーパーまつかぜ」に統合。

その横の「ちどり」(広島-米子・鳥取)もよんかくのココロに突き刺さる列車で、路線環境劣悪な木次線経由ながら山陰山陽連絡の重責を担っていた名急行でした。このまま話せば長くなるのであとはこちらを・・・

「やくも」は上記を参照ください←手抜き

「おき」(鳥取-小郡(現・新山口))のHMは隠岐島をデザインしたもの。またまた北陸方面へ戻ってエル特急「雷鳥」(大阪-富山・新潟)と急行「能登路」(金沢-輪島・珠洲)。「能登路」は気動車時代のもので、七尾線電化で415系化されるまでHM付きのキハ58系で運転されていました。

だんだん既出のものが重複してきますが、ここは20系客車時代の「銀河」(東京-大阪)のテールマーク(TM)と583系「きたぐに」(大阪-新潟)が出色でしょう。「銀河」の絵柄はそのまんま銀河、「きたぐに」は佐渡おけさの踊り手をデザイン。

「だいせん」(大阪-米子)はHMではなくTMで、1980年代後半に投入された12系・14系客車で幕表示されていました。それ以前の20系客車時代のTMは「急行」表示のみで、キハ65系化後は前面に「だいせん」のステッカーが貼られるだけでHMは付けられませんでした。

「いなば」(岡山-倉吉)は上記の「砂丘」を智頭急行回りに変更して181系で特急化した列車で、2003年10月改正でキハ187系の「スーパーいなば」に衣替えしました。

その下には「スーパーくろしお」、ブルートレイン「瀬戸」(東京-宇野・高松)、「白鳥」(大阪-青森)。「瀬戸」と「白鳥」はこの手ぬぐい上で2回ずつ出てくるのですが、裁ち方の関係でいずれも上か下か横が切れてしまっています。「瀬戸」は瀬戸大橋開通後もブルトレで高松駅まで乗り入れ、現在「サンライズ瀬戸」が引き継いでいるのはご存知のとおりです。

ちなみに、羽越本線水原駅近くの白鳥飛来地・瓢湖に由来する「白鳥」は新潟駅を経由するため水原駅を通らないという小ネタもありまして・・・

「まほろば」(新大阪-奈良)は2010年の奈良デスティネーションキャンペーンに合わせて381系で走っていた当時のもので、運転期間たった3か月間でしかも土日休に1往復の運転では目に触れる機会もありませんでした。今の「まほろば」はリニューアル683系の通年運転となりましたが、インバウンド以外に乗る人おるんかな?という感じです。

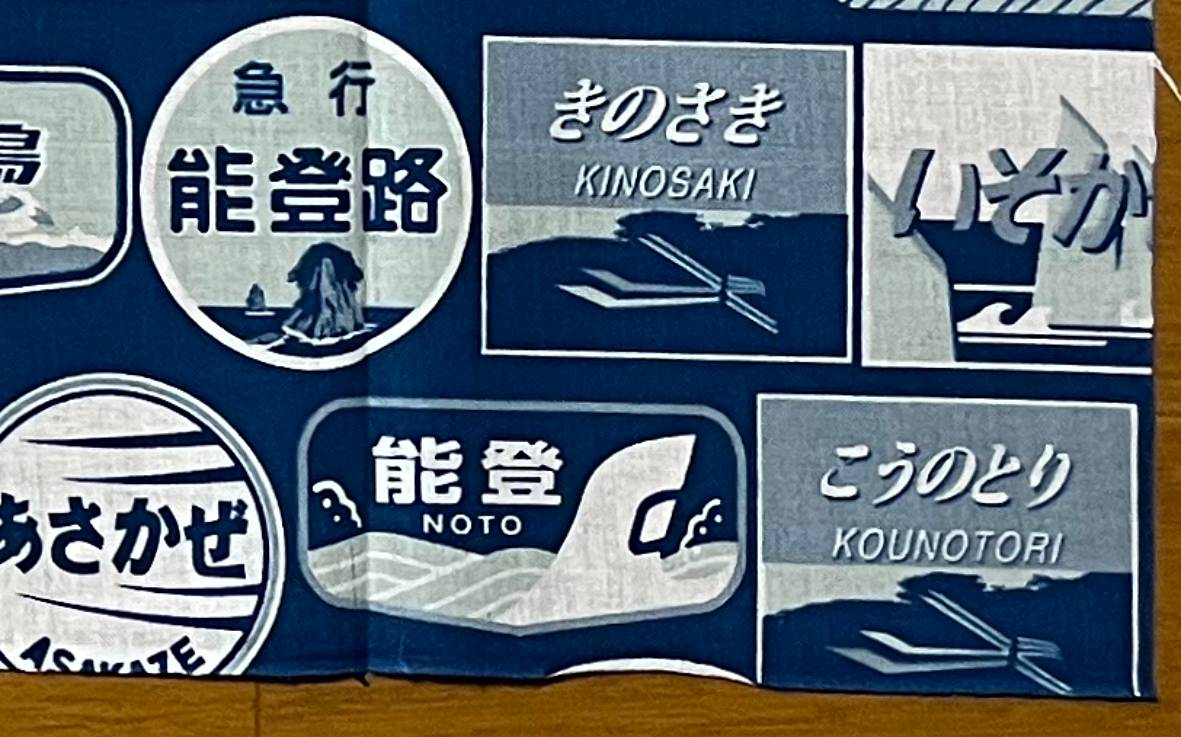

「いそかぜ」(米子-博多)は1985年まで大阪-博多間を走っていた「まつかぜ」の系統分離列車で、上記の「スーパーくにびき」登場後は益田-小倉間に短縮し2005年3月で廃止という、山陰本線の中でもひときわ地味な特急列車です。

「スーパー雷鳥」(大阪-富山)もスーパー好きなJR西的ネーミングですが、1995年に681系の「スーパー雷鳥サンダーバード」が運転開始すると「雷鳥」「スーパー雷鳥」「スーパー雷鳥サンダーバード」の雷鳥カオス状態となりました。

伝統の寝台特急「あさかぜ」(東京-下関・博多)のHMは本当に懐かしいですね。寝台特急斜陽化の時代にあっても「あさかぜ」は他の列車と統合されることなく、2005年3月の廃止までこのHMを掲げて走り続けました。

「きのさき」(京都-城崎温泉)と「こうのとり」(新大阪-城崎温泉)は色違いのビッグXネットワーク統一絵柄でした。福知山駅を要とする北近畿特急網を抽象化した絵柄で、パッと見は何を表現しているのか分かりづらく好きなHMではなかったのですが、287系投入によりHMそのものがなくなったので、見ることがなくなれば逆にまた見てみたいような(笑

「能登」は上野-金沢間を結んでいた夜行急行列車。HMは「白山」と共通運用の489系ボンネット型バージョンで、能登半島と日本海の荒波というデザインがビッグXとは違って列車の特徴を見事に表現しています。

さて、掲載トレインマークのほとんどはJR西所属車両のものですが、列車としてはJR西以外の路線を走行するものも多く、ブルトレ機関車のHMは全区間リレー的に使用されることもあって、手ぬぐいの商品化にあたってはJR各社の許諾を取っています。ただ、「トワイライトエクスプレス」が乗り入れていたJR北海道の許諾がないのが不思議です。

惜しむらくは寝台特急「日本海」(大阪-青森・函館)のHM・TMがないこと・・・客車がJR東日本青森運転所持ちだったのでオトナの事情で載せられなかったのでしょうか。せっかくの良商品なのに、よんかく的にはちょっと画竜点睛を欠く印象です。

もうひとつの懸念点は、この手ぬぐいをフツーの手ぬぐいとして使うべきかどうかという(汗