湯ノ口温泉トロッコ電車

(過去の個人FBページに掲載した記事を再構成しました)

突然ですが、巷間よく言われる「トロッコ電車」というコトバに強い違和感を覚えています。

そもそも「トロッコ」とは無動力の小型車両のことであって、電動機で自走する「電車」とは対極の位置にあるものです。自走するにしても、古いアメリカンコミックに出てくるような人力のシーソートロッコが関の山でしょう。

トロッコ(あるいはトロッコを模した車両)を機関車で牽引する形態の列車は古くからありますが、電車でもないのに「トロッコ電車」と最初に称し始めたのはおそらく黒部峡谷鉄道(←関西電力黒部専用鉄道)ではないかと思っています。諸説あるでしょうが…

電気機関車牽引なら編成単位で見れば電車と言えなくもないのでしょうが、鉄道に詳しくない人がディーゼルカーや客車のことを「電車」と言った瞬間激しくツッコむ鉄人がゴロゴロ居る世の中ですから、無用なトラブルを回避するためにはJR各社などのように「トロッコ列車」と呼ぶのが無難と考えられます。鉄道ファンてどんだけ凶暴な奴らやねん

話を戻しますと、電車でないモノを電車と呼ぶことに生理的な気持ち悪さを感じてしまうよんかくではあるのですが、トロッコ電車なるコトバがこれだけ人口に膾炙してしまうと「電車ではない!」と青筋立てたところで周囲から浮きまくること必定ですし、観光資源としてのトロッコ電車を通じて鉄道への関心や理解が広まる契機となるなら鉄道趣味者として喜ばしいことでもありますし、何よりも今回のネタは「トロッコ電車」と言わないことには先に進めませんので、ここは気持ちを抑えつつ敢えて

湯ノ口温泉トロッコ電車

を始めたいと思います。(2015年8月23日撮影)

紀伊半島南部、熊野川支流の北山川・瀞峡(どろきょう)に近い三重県熊野市紀和町にある入鹿温泉ホテル瀞流荘、その横のトロッコ瀞流荘駅から山中の秘湯・湯ノ口温泉までトロッコ路線が通じています。両駅間約1キロで10分かかる非常に低速な鉄道です。

2025年9月現在、坑道及び施設の安全点検のため長期運休中です。

この路線は、かつて国内有数規模の銅・金鉱山と言われた紀州鉱山の構内鉄道廃線跡の一部を観光用として整備したもので、両駅間は直線かつほぼトンネルとなっています。瀞流荘から湯ノ口温泉へは1.5車線のワインディングロードが続いていてクルマでも到達可能なのですが、全国でも珍しい温泉トロッコなので利用者もそこそこ多いようです。

https://maps.app.goo.gl/eo8eLJsG9HkuSQEB6

さっそく瀞流荘駅から乗ってみましょう。鉱山鉄道時代は小口谷駅と称していたそうです。

低いプラットホームに列車が横付けされていました。

バッテリー電気機関車に連なる客車が5両。ホームにかけられた屋根の高さと比べると模型かオモチャみたいに見えます。

先頭の機関車は蓄電池積載部と足回りだけという、いたって機能重視のシンプルさ。

顔つきがちょっと珍犬ハックルに似ています(←わかる方は50代以上…?

このトロッコ路線の法的な位置付けはわからないのですが、鉄道事業法適用ではなさそうです。遊園地の周回列車などと同じ遊戯用鉄道に分類されるのでしょうか。

軌間610ミリはナローゲージの軽便鉄道よりもまだ狭いのですが、鉱山トロッコとしては十分だったのでしょうし、トンネル断面など地上設備もコンパクトにできるメリットもあります。

瀞流荘駅の前後は、湯ノ口温泉方へのトンネルと旧・板屋選鉱場へ向かうトンネルに挟まれています。選鉱場方のトンネルは閉鎖されていますが、出口の板屋選鉱場跡地には「熊野市紀和鉱山資料館」があり、選鉱場建物の遺構も残っているようです。

こちらは営業路線の湯ノ口温泉方へのトンネル。

瀞流荘駅を発車。複線でトンネルに入っていきますが、走行するのは湯ノ口温泉方に向かって右側の線路だけで、もう一方は使われていません。実質的には単線を1編成がピストン運転する形態なので無閉そく運転です。これが普通鉄道ならピストン運転でも最低スタフ閉そくは施行しなければなりませんが、鉄道事業法適用外なのでその必要もないわけです。閉そく愛好家としては少し寂しいが

旅客向けに整備されているとはいえ、もともとは鉱山トロッコですから振動や走行音が半端ではなく、決して快適な乗り物ではありません。まぁ世の中には乗り心地の悪さを売りにするのりものもありますから・・・

ただ、実際に鉱山鉄道として活躍していた当時の線路、トンネル、施設がほぼそのまま残っているので、鉱山華やかなりし頃の空気を存分に感じ取ることができます。

【動画】瀞流荘駅発車 後部から

動画は音量を10分の1に絞ってあります。絞ってこの音なので、いかにやかましい乗り物かお察しいただけるものと思います。

最初から最後までずーっとトンネルかと思っていたら途中2か所ほどトンネルの途切れる明かり部分がありました。絶え間なく続く振動と騒音を10分間味わって、湯ノ口温泉駅に到着。

あんまり楽しそうな表情ではない降車客

ここは南北朝時代から続く古い温泉地でしたが、紀州鉱山の開発により源泉が枯れて湯ノ口という地名だけが残り、この駅も鉱山鉄道時代は「湯ノ口駅」でした。そして閉山後の1970年代終わりごろ新たな源泉が発見され、復活を遂げたのが現・湯ノ口温泉です。

折り返し時間が長く取られているので、サッと一浴して引き返すもよし、1本見送ってゆっくり湯浴みするのもよし、といった感じです。←最終列車の時刻に注意!

さて、湯ノ口温泉駅の先にもトンネルが続いています。ここからさらにトンネルが二手に分かれて延び、板屋選鉱場-小口谷-湯ノ口-惣房間5.5キロをメインルートとして支線が数本、さらに枝分かれする細かい坑道内線路も合わせると最盛期には総延長70キロ以上に及んでいたそうです。

トンネルをちょっと入ったところには鉄柵があり、その向こうは物置として使われています。

使い古しのトンネルを埋め戻したりはしないでしょうから、出口側がどうなっているのか興味があります。が、今となっては中を歩かせてもらえない限り到達不可能でしょうね・・・

さて、改めて車両をねっとりと舐め回すように見てみたいと思います。気色悪うぅ

鉱山鉄道だった頃は架線(600V)集電の電気機関車が運用されており、蓄電池機関車は狭い坑道トンネル専用だったようです。

機関車は日本輸送機(現・三菱ロジスネクスト)製の2トン蓄電池機関車・BL2-E-610(昭和46年1月製造)。

マスコン操作で走行し、制動はクルマのハンドルのような手ブレーキを回す方式です。

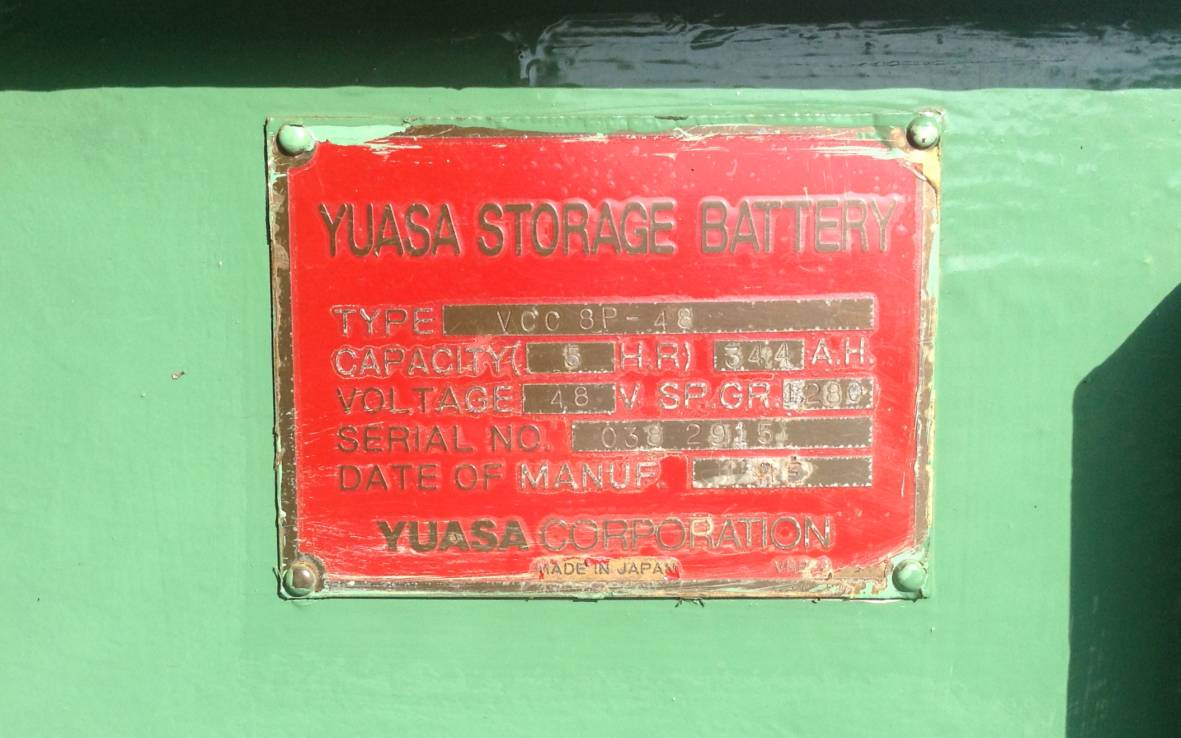

ユアサコーポレーション(現・GSユアサ)製48V蓄電池の銘板がついていました。

機関車のボンネット部分を開けると蓄電池がぎっしりと並んでいるのでしょう。

木造客車の足回りは、さすがトロッコの名に恥じない小さい車輪が2軸。

レールの継ぎ目音はガタンゴトンはなく「トン・タン・トン・タン」といった感じです。

客車同士の連結部。ロッドのような棒で連結されていて、古タイヤを巻いた緩衝器が取り付けられています。

客室内は乗降扉付近を除いてロングシートが巡らされています。

置かれた分厚い座布団に運営スタッフの心遣いを感じますが、逆にこれがなければ振動がモロに体を直撃するので必須アイテムでもあります。

さて、機関車牽引列車なので、両駅では機関車を進行方向側に付け替える「機回し」が行われます。

車両見学をしているうち運転士氏とスタッフ氏が出てきて、これから機回しを行うようです。

① バック運転で編成をトンネル内へ押し込み

② ポイントを転換して機関車が側線へ

③ 客車を人力で引っ張り出します。まるで大昔の人車軌道のようです。

④ 機関車を再びトンネル内に

⑤ 機関車を本線に転線して機回し完了。

ふつう機回しというと、機関車が編成に並行する機回し線を通って前へ出て連結する文字どおり「機関車を前方へ回す」作業なんですが、この機関車はちょっと横に出て待機しているだけでまったく回っていません。

しかしながら、機回し線もない中で工夫を凝らしたエンド交換方法だと思いますし、軽い木造客車とはいえ人力で引き出すところなんか何回見ても感動してしまいます。

【動画】機回しなのかこれは?

トロッコ列車のほか、レールマウンテンバイクで走り抜けるアトラクションもあります。発車時刻の10〜15分後にトロッコ電車が続行するダイヤになっているので、漕ぐのがあまりに遅かったらトロッコに追いつかれるのでは・・・と思ったりしますが、たいていの人は急いで走り抜けてしまうのでしょう。2025年9月現在、レールマウンテンバイクも運休中です。

帰りのトロッコ電車の発車が迫ってきたので、来た道を戻ることとします。

【動画】湯ノ口温泉→瀞流荘

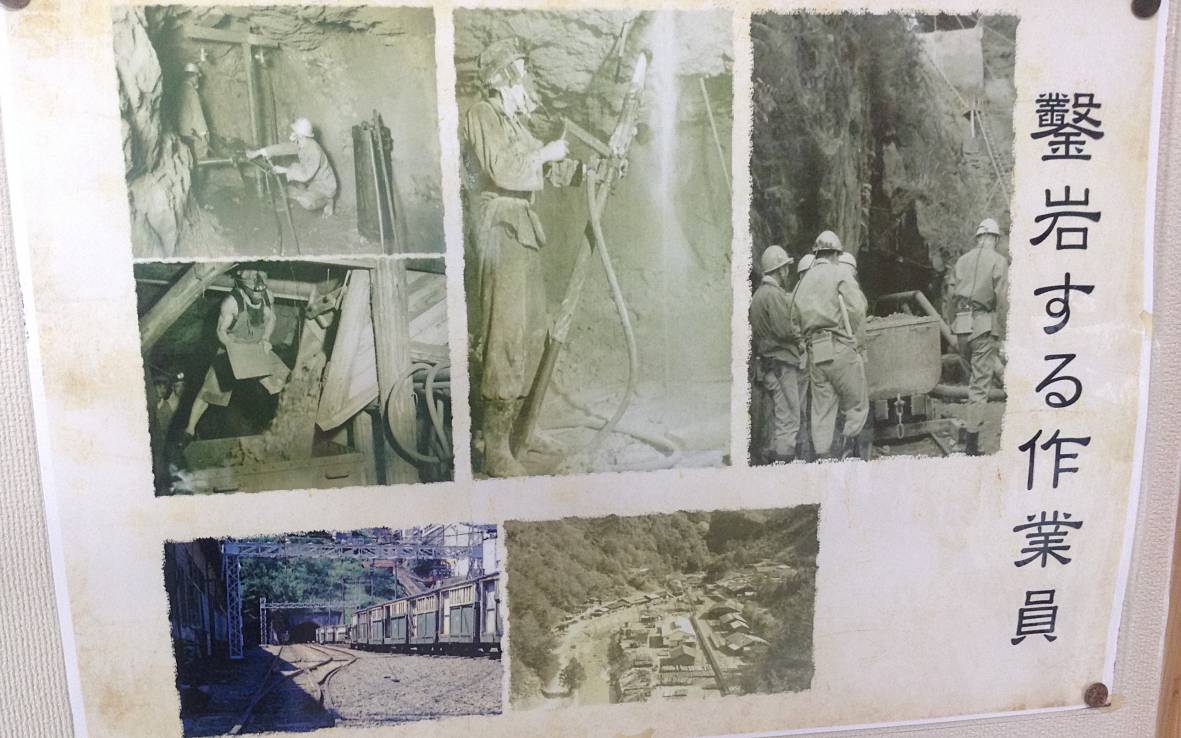

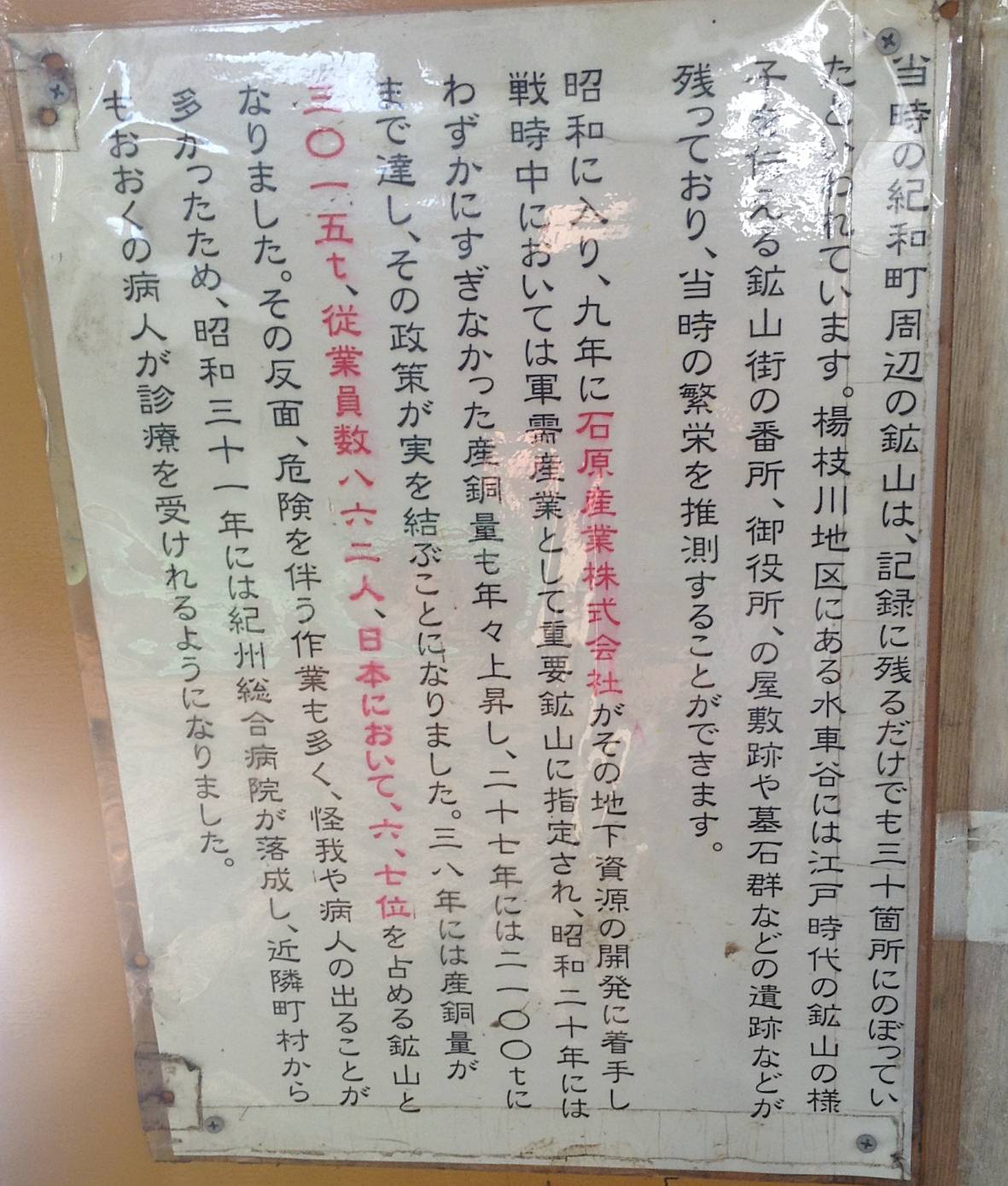

戻ってきた瀞流荘駅の駅舎内には、鉱山が稼働していた当時の写真や資料が展示されています。

最盛期には国内屈指の銅産出量を誇り1万人以上の人口を数えた紀州鉱山も、閉山となったヤマの宿命か現在はその見る影もなく、ただトロッコ電車と板屋の鉱山資料館が往年の栄華を偲ばせるのみとなっています。

今回は板屋の選鉱場まで行くことはできませんでしたが、鉱山とトロッコ電車の生い立ちを知るためには是非とも訪れたい場所です。